En esta perspectiva, las narraciones sobre el Dabaibe tenían lugar y se conformaban entre el espacio de experiencia y el horizonte de espera de los españoles en América —para emplear los conceptos de Koselleck (1993)—. Pero también en relación con las dinámicas sociales que durante la época precolombina se venían constituyendo en la cuenca del río Atrato, las cuales no se reducían a un asunto de comunidades aisladas, sino que trascendían hacia espacios de interacción que involucraban diversos grupos del Darién, el Sinú y las vertientes andinas. En este doble movimiento, resultaban fundamentales los conocimientos locales acerca de las geografías y los caminos, a los cuales accedieron los europeos para conformar, conjuntamente con sus experiencias de navegación y expectativas de riquezas y paraísos perdidos, las cartografías tempranas del Darién, las cuales resultaron definitivas para la definición de aquello que desde inicios del siglo xvi se denominaría América (Fuentes 2016; Pimentel 2019).

En este sentido, efectuar un seguimiento a las narraciones sobre el Dabaibe, más que pretender encontrar la localización geográfica precisa de un lugar legendario, permite hacer visibles redes de interacción social que caracterizaban el Chocó norte en la primera mitad del siglo xvi, las cuales determinaron en buena medida las rutas de penetración de los europeos en pos de sus imaginarios de riqueza, así como el tipo de contenidos con que llenaron, aun cuando a menudo parcialmente, dichas expectativas.

Entre 1513 y 1515 son varias las comunicaciones dirigidas al rey de España por funcionarios radicados en Santa María de la Antigua del Darién que mencionan el Dabaibe como la provincia más rica y promisoria para la obtención de oro en la región (cf. Medina 1913). Las esperanzas puestas en ella se derivaban principalmente de las expediciones realizadas tempranamente por Vasco Núñez de Balboa por el río Atrato y sus afluentes (Núñez de Balboa 1913). Este dijo haber llegado al pueblo mismo del cacique Dabaibe (Núñez de Balboa 1993, 86), en donde presumiblemente halló 7000 castellanos de oro en las casas abandonadas (Mártir de Anglería 1912, vol. 1, 227). Seguramente las cifras no eran precisas, ya porque exageraban el monto de las riquezas para impresionar a la Corona con los resultados de las empresas imperiales, ya porque reducían el registro del valor de los botines, para aminorar el cobro del “quinto real”. Como quiera que sea, lo cierto es que en 1515 el tesorero de la Casa de la Fundición de Santa María registró 154 pesos de buen oro (unos 717 gramos de oro de 22,5 quilates) provenientes de la entrada que hizo Núñez a la “provincia de Dabaibe” (Medina 1913, 400), mientras que en las cuentas de archivo consultadas por el historiador Hermes Tovar (1997, 104 y 120) se encuentran cantidades similares provenientes de Dabaibe, así como de otros lugares cercanos como Ybeybeba y Abraime.5

En las siguientes dos décadas, fueron las riquezas de las tierras situadas en la cuenca del río Sinú las que atizaron durante años la codicia de los españoles, llegando a proporcionar un cierto principio de realidad a la leyenda del Dabaibe. En 1515 el gobernador Pedrarias Dávila, el obispo Juan de Quevedo y los oficiales de Santa María de la Antigua del Darién escriben al rey que en la provincia del Cenu6 es de “donde [se] cree que son las riquezas que publican del Davaive” (Medina 1913, 253).

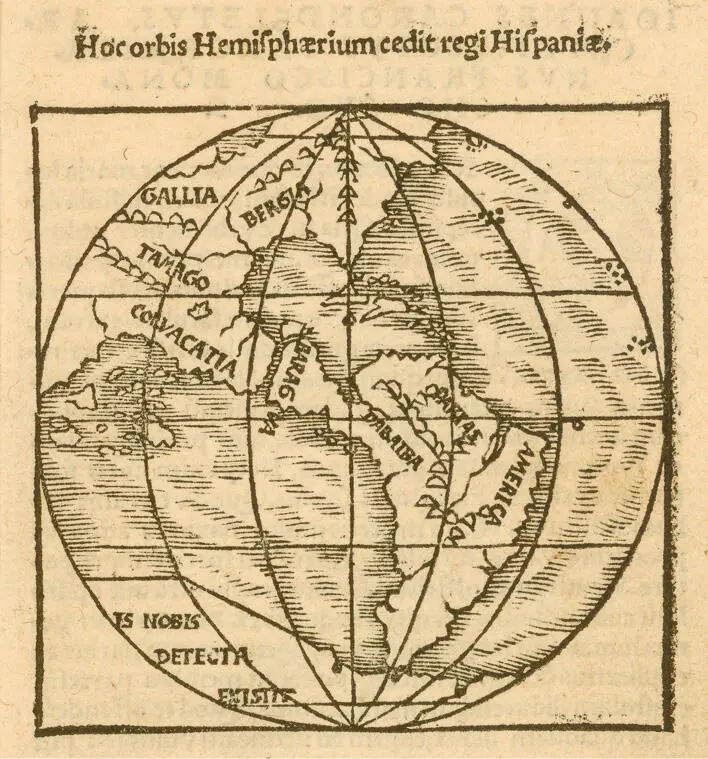

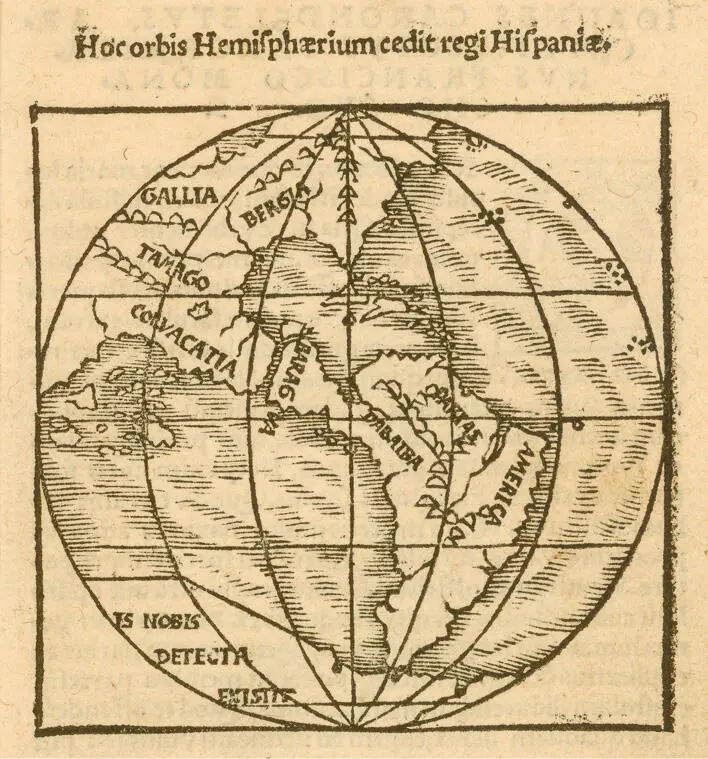

Los mitos acerca de legendarias riquezas, al igual que astrolabios y brújulas, acompañaban los ejercicios tempranos de cartografiar el Nuevo Mundo, de tal manera que en un mapa anónimo de América, elaborado hacia 1519, aparece de forma destacada el nombre Dabaiba. Localizado en el extenso y desconocido territorio al sur y oriente del golfo de Urabá, una leyenda en latín dice: “Dabaiba hic quedam Regina dominatrix cuius imperio plurimi populi finiuntur multi auri ditissimi [Dabaiba, esta suerte de reina es la señora que domina los pueblos que tienen mucho oro]” (Uhden 1938), lo que sugiere una significación divina y femenina del mito del Dabaibe, estrechamente relacionada con el oro. Y pocos años luego, en el mapa hemisférico de Franciscus Monachus (1527), la relevancia de Dabaiba es más que elocuente, cuando este nombre cubre buena parte del noroccidente de Suramérica (véase figura 1.1).

Figura 1.1 Hoc orbis Hemisphaerium cedit regi Hispaniae

Fuente: Tomada de Monachus (1527), original en The John Carter Brown Library (https://jcb.lunaimaging.com).

A partir de la década de 1530 los españoles asentados en Cartagena comenzaron a realizar entradas de manera continua hacia el este de Urabá, a la provincia de Nore7 y al Cenu, en una empresa de intenso saqueo de templos y sepulturas que dio como resultado lo que puede ser interpretado, sin exageración, como una de las mayores riquezas de oro conseguidas por los europeos en el Nuevo Mundo (Tovar 1997, 118).8 Expediciones como las de Pedro de Heredia, su hermano Alonso, el capitán Francisco César y el licenciado Juan de Vadillo fueron una escuela en la que los europeos aprendieron a identificar y saquear las tumbas y santuarios indígenas del noroccidente de lo que hoy es Colombia, dando especial atención a los túmulos funerarios, monumentos de origen precolombino visibles en los paisajes del Sinú y de algunas provincias de las “sierras” o “sabanas” que se ubicaban en lo que hoy es el noroccidente de Antioquia.

Para 1537 la leyenda del Dabaibe seguía sirviendo como motor de búsqueda de las riquezas indígenas de la cuenca del río Atrato. Ese año, el capitán Francisco César, siguiendo órdenes del licenciado Juan de Vadillo, partió desde Urabá hacia el río Sinú, siguiendo por sus riberas veinte leguas en dirección sur, hasta encontrar un camino “por donde contrataban los yndios” que lo llevó hasta “encumbrar muchas sierras, encima de las quales ay sabanas e sierras peladas sin monte e gran número de gente” (Vadillo 1864b, 402). Había llegado el capitán César, según dice Vadillo, al territorio del cacique Nutibara, hijo de Nunaybas y vecino de otros caciques como Tateepe y Nutepe y de ricas minas como las de Buriticá y Nore. En uno de estos sitios, César y sus soldados obtuvieron un botín de aproximadamente 20 000 pesos de oro (unos 92 kilogramos) provenientes del ajuar de una sola sepultura, localizada en el interior de un templo.9 Con este significativo rescate y llevando consigo noticias esperanzadoras que confirmaban los rumores escuchados dos décadas atrás por Núñez de Balboa, César regresó por la vía de Urabá, completando así el recorrido por un circuito de intercambio que conectaba al Cenu con las tierras cordilleranas de Antioquia y el Chocó, y a estas con Urabá. En efecto, el oro del Cenu, fuera en bruto o en pequeñas piezas llamadas “caricuries”, provenía de las tierras altas, en donde sus pobladores lo daban a cambio de mantas, sal, indios y piezas de oro labradas (Vadillo 1864b, 406).

Mientras organizaba una expedición para seguir la ruta de César, el licenciado Vadillo envió al teniente Alonso López de Ayala tras la Dabaiba, “[…] que a lo que se cree debe ser casa de devoción o perdición de los indios, que dizen que fue una cacica antigua en quien ellos tienen gran devoción, que dizen quando atruena questá enoxada la Dabayba” (Vadillo 1864b, 407). Y agrega más adelante: “dizen que ay dos casas, la una es un buhio rico del diablo e el otro es la casa de la Dabayba, que dizen que guarda un tigre y que le dan cada una una moça a comer” (Vadillo 1864b, 408). El teniente Ayala, remontando el río Atrato desde Urabá, no pudo llegar al mítico lugar, pero en cambio encontró varios caciques, uno de los cuales, amenazado, tuvo que entregarles 2000 pesos de oro “en las mesmas piezas que las del Cenu; por donde se cree que aquello e lo del Cenu e lo que descubrió Cesar, es todo una contratación, e quel oro de allá e del Cenu viene de las Sabanas” (Vadillo 1864b, 408).

Читать дальше