A lo anterior hay que añadir una serie de “borramientos” y “olvidos” históricos acerca de las riquezas del Darién y zonas aledañas, por efecto de sucesivos auges de extracción de oro y actividades de guaquería efectuadas en otras regiones de lo que hoy son Panamá y Colombia. Muy temprano en el siglo xvi, la búsqueda frenética de sepulturas y santuarios indígenas en el Darién, el Atrato y el Sinú sentó las bases de la leyenda del Dabaibe, predecesora poco recordada de aquella otra que, con el tiempo, alcanzaría mayor renombre, como es la de El Dorado.

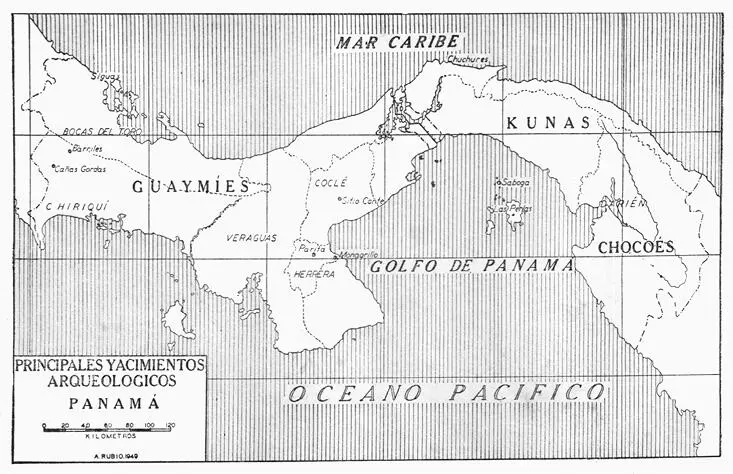

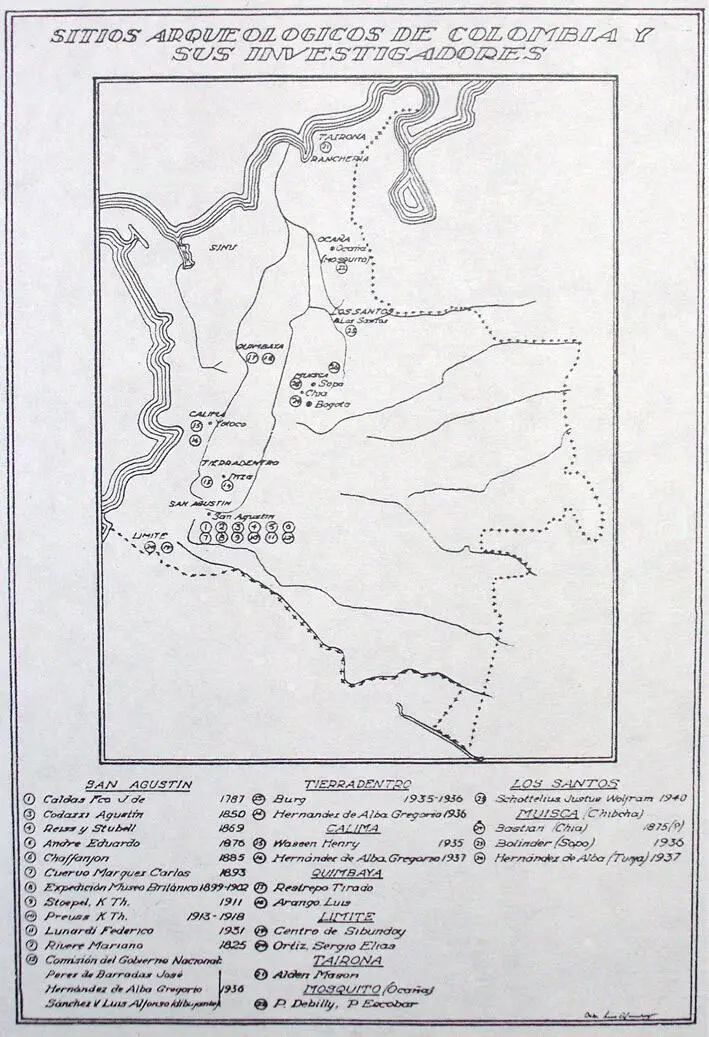

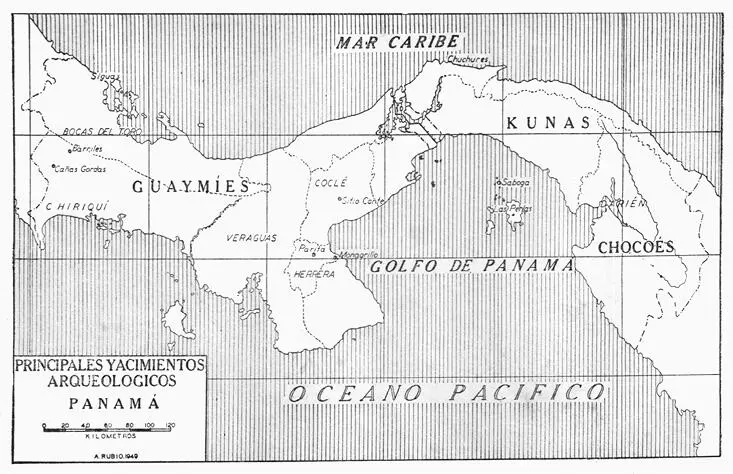

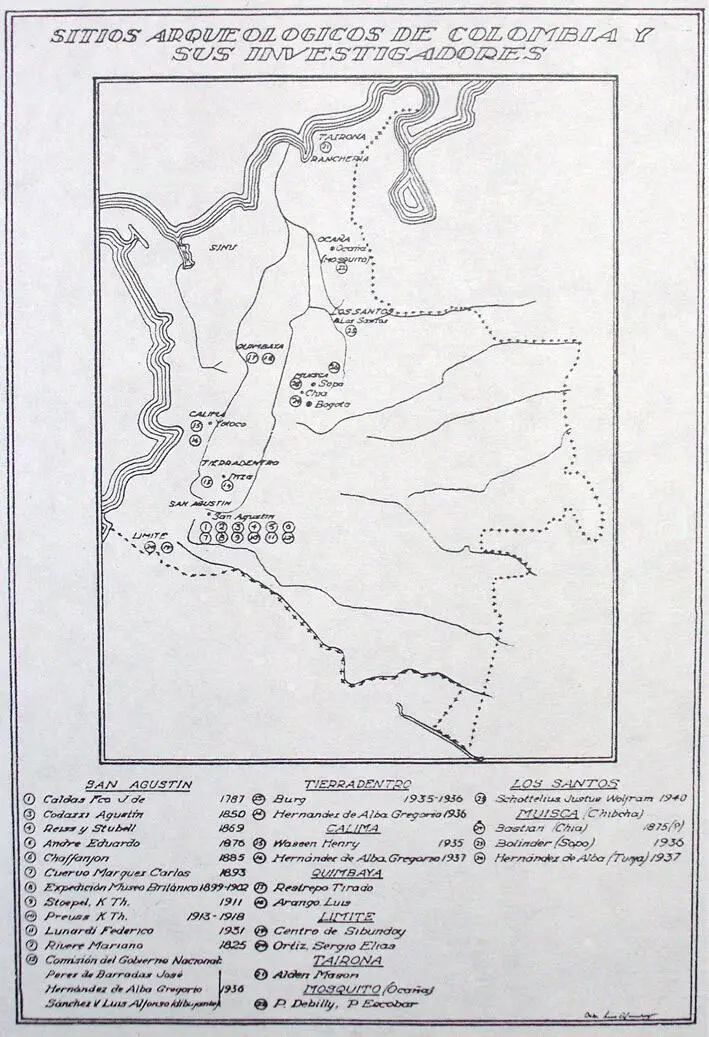

Tres siglos después, proyectos mineros y exploratorios para la construcción de canales y caminos activaron prácticas de guaquería que hicieron visibles las riquezas del área para las nacientes comunidades de anticuarios y arqueólogos de la Nueva Granada, Europa y Norteamérica. Pero nuevamente esta importancia fue desdibujada por efecto de las fiebres de oro que durante la segunda mitad del siglo xix se desataron en torno a las guacas de Chiriquí, en Panamá, y de la zona quimbaya en Colombia. De tal forma que el Darién, el Chocó y el Occidente de Antioquia aparecieron tenuemente identificados o simplemente fueron espacios en blanco en la mayoría de los mapas arqueológicos de los dos países que comenzaron a confeccionarse en la primera mitad del siglo xx (véanse figuras 1 y 2).

Figura 1 Principales yacimientos arqueológicos de Panamá (1949)

Fuente: Reproducido de Rubio (1950, 19).

Estos procesos dicen de unas condiciones geohistóricas y unas geografías del conocimiento que deben ser advertidas a la hora de establecer, como se propone en el presente libro, los antecedentes, el estado actual y las perspectivas de investigación de los estudios arqueológicos en un área que en términos generales corresponde al sector norte del Chocó biogeográfico en los actuales territorios de Panamá y Colombia.

El Chocó biogeográfico es una denominación de carácter ecológico que en su acepción más amplia se aplica a un conjunto de ecosistemas de la cuenca del Pacífico, entre la provincia del Darién en Panamá, pasando por Colombia, hasta la provincia de Manabí en Ecuador, incluyendo las vertientes cordilleranas de los Andes, en donde se registran condiciones semejantes de humedad, precipitación, diversidad y endemismo biológico (Poveda, Rojas, Rudas y Rangel 2004, 2). La alta pluviosidad (hasta 13 000 mm/año y no menor de 3000 mm/año), considerada como una de las mayores de la Tierra y originada por el fenómeno climático de El Niño, así como el aislamiento geográfico frente a otros grandes ecosistemas como la cuenca del Amazonas, le imprimen a esta región ecológica un carácter particular. No obstante, su variabilidad interna es enorme y es la que explica su alto grado de biodiversidad y endemismo, también considerado como uno de los mayores del planeta.

Figura 2 Sitios arqueológicos de Colombia y sus investigadores

Fuente: Dibujo de Luis Alfonso Sánchez, reproducido de Hernández de Alba (1938).

Geomorfológicamente, se trata de un mosaico de planicies fluviomarinas, llanuras aluviales, valles estrechos y empinados y escarpes montañosos que se suceden desde el nivel del mar hasta los 4000 m s. n. m. en Colombia y más de 5000 m s. n. m. en Ecuador. En términos de ecosistemas, se encuentran manglares, ciénagas, bosques inundables, secos, húmedos, nubosos, y páramos (Ideam, iavh, Invemar, Sinchi e iiap 2011, 158; Poveda et al. 2004, 3). Las características de biodiversidad y endemismo de fauna y flora del Chocó se vinculan con procesos muy antiguos de contacto entre las poblaciones biológicas de Norteamérica y Suramérica a partir de la emergencia del istmo centroamericano (hace entre 3,2 y 3,7 millones de años) y más recientemente con su condición de refugio pleistoceno (Cooke 2005).

Para los efectos de este libro, se tomará en cuenta un área geográfica que en términos generales coincide con el sector norte de esta gran región ecológica, a la que en adelante se hará referencia como Chocó norte: desde el límite occidental de la provincia del Darién en Panamá hasta el límite sur del departamento del Chocó en Colombia, delimitada al oriente por la cima de la cordillera Occidental y la serranía de Abibe, que incluye sectores occidentales de los departamentos colombianos de Córdoba, Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca (véase figura 3).

Figura 3 Mapa del Chocó norte con los principales lugares mencionados en el texto

Fuente: Elaborado en Quantum Gis 1.8.0 con mapa base de Apple Iphoto map.

Aun cuando las características biofísicas resultan fundamentales para definir el Chocó norte, no se trata ni mucho menos de una región “natural”. La información generada por investigaciones efectuadas en el área sugiere la ocurrencia de prácticas de recolección, cacería, pesca, cultivo y minería que tuvieron un papel definitivo en la conformación ecológica del área, en un proceso que podría remontarse a finales del Pleistoceno (11700 ap), o cuando menos al Holoceno temprano y medio (11700-4200 ap).1 Recientes investigaciones en Frontino, en la vertiente andina hacia el Chocó, indican la presencia humana desde hace unos nueve mil años (Piazzini, Posada, Arango y Escobar 2009), mientras que en el Darién panameño el factor antrópico parece haber incidido en la conformación ecológica por lo menos desde hace unos cuatro mil años, a juzgar por evidencias de cultivo de maíz y perturbación del bosque por quemas, representadas en muestras de polen fosilizado, fitolitos y carbón obtenidas en perforaciones efectuadas en sedimentos de dos pequeños lagos (Lake Wodehouse y Cana) (Bush y Colinvaux 1994; Piperno 1994). Por otra parte, se sabe que el cultivo de maíz y yuca ya se había establecido en la vertiente andina hacia el Chocó desde hace unos dos mil años, como indican macrorrestos y evidencias de polen fósil (Piazzini et al. 2009), mientras que en la laguna de Jotaordó cerca de Quibdó se han obtenido muestras de polen de maíz datadas hacia el 1000 ap, asociadas a un descenso en los registros de polen de palmas, debido probablemente al aprovechamiento humano de estas (Berrío, Behling y Hooghiemstra 2000). Asimismo, huellas de antiguos drenajes en la cuenca del río León, en Urabá, dicen del desarrollo de sistemas de cultivo con campos elevados, semejantes a aquellos que en la vecina región del San Jorge han sido datados hacia el primer milenio d. C. (véase capítulo 7).

La condición “natural”, “salvaje” y acaso “inhóspita” que se ha asignado al Chocó norte en los imaginarios geográficos proyectados desde el Panamá central y la Colombia andina, se derivan en alguna medida de la situación de relativo aislamiento frente a los proyectos de control territorial españoles y nacionales criollos de los últimos quinientos años. Ello, aunado a procesos de repoblamiento por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes con prácticas de subsistencia de bajo impacto, implicó la regeneración de la vegetación de bosques y ciénagas durante cuatro siglos. Ya en el siglo xx, las prácticas de minería, extracción de maderas y desmonte para el establecimiento de cultivos y ganadería han venido afectando de manera preocupante los ecosistemas nativos, sobre todo en el sector colombiano.

Читать дальше