El sistema nervioso ha sido objeto de estudio secularmente y se han dado diferentes explicaciones a las funciones de las estructuras que lo componen, en particular del cerebro, órgano al que se hace referencia por primera vez en la historia de la humanidad en el papiro de Edwin Smith, que data de 1600 años a. e. c. ( 2, 3).

Como señala Leonard Stevens en su obra clásica Exploradores del cerebro (1971), dicho órgano ha constituido, de tiempo atrás, un gran misterio para la humanidad, hasta el punto de considerarlo una caja negra, una unidad sellada, muy difícil de estudiar. Por tal motivo, se le ha comparado con las estructuras más complejas de cada época, lo que permitía asimilarlo de una manera más familiar y poder hacerlo más tangible y cercano en términos explicativos. Por ejemplo, en las antiguas Grecia y Roma fue equiparado con cisternas, fuentes y acueductos. Durante el siglo XVII, en la era del mecanicismo, se comparó con el imbricado funcionamiento del reloj y, luego, durante la primera revolución industrial, con las máquinas de vapor más complejas. En el advenimiento de la comunicación por teléfono, con la admiración que ocasionaba en esos momentos su tecnología, los circuitos de cables y las redes que configuraban, ambos conectados a un centro de distribución, fueron otro punto de comparación, especialmente refiriéndose a los nervios, que a la manera de cables telefónicos llevando información a una central se conectan al cerebro. La más reciente de todas estas comparaciones es la afirmación de la similitud del cerebro al computador. Sin embargo, es claro para nosotros que la más admirable y complicada de las máquinas o equipos ideados por el hombre no alcanza la inmensa complejidad de este magnífico órgano que poseemos todos los seres humanos ( 4).

Los descubrimientos sobre el sistema nervioso, sus características y funciones han dado lugar a 17 de los 110 premios Nobel de Fisiología o Medicina que se han otorgado entre 1901 y 2019 ( 5).

Indagar y escribir sobre historia siempre es y será fascinante, y, en el caso particular de esta obra, aproximarse en detalle a la historia de la neurociencia ha constituido un reto que incrementa la fascinación señalada al inicio de este párrafo. En este orden de ideas, dado que se trata de un libro de historia, cada tema es abordado desde sus primeras menciones, presentando su devenir histórico hasta finales del siglo XX. Los desarrollos posteriores no son abordados, lo que deja una amplia posibilidad de estudio a quienes están interesados en aspectos contemporáneos de esta disciplina.

Se trata de una obra de divulgación que también puede ser utilizada como libro de texto para cursos de neurociencia en medicina, psicología y otras disciplinas.

Se ha estructurado en tres partes en las que se seleccionaron algunos hitos y personajes emblemáticos: la primera está dedicada a la historia del cerebro, del tejido nervioso y de los neurotransmisores a través de los siglos. La segunda, al desarrollo de las principales disciplinas médico-quirúrgicas relacionadas con las alteraciones y enfermedades que comprometen el sistema nervioso, como la neurología, la neurocirugía y la neuropediatría. Y la tercera, a algunas condiciones que comprometen el sistema nervioso: epilepsia, migraña, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y déficit de atención con hiperactividad. Estas no fueron elegidas al azar, sino por su alta prevalencia en la población mundial y en Colombia.

Los capítulos mencionados se complementan con dos apéndices: uno sobre los premios Nobel que han recibido investigadores en esta disciplina que, como fue indicado previamente, para la fecha de publicación de esta obra han sido 17; y otro sobre etimología y neurociencia.

La selección de los temas y de los nombres de las grandes figuras que han hecho aportes a la neurociencia y que conforman el contenido de esta obra proviene de la relevancia de cada uno de ellos en el desarrollo de dicha disciplina, del interés que tiene el autor por el tema desde hace más de 30 años y por el conocimiento y preguntas que durante este tiempo se han ido formando en él como parte de la línea de investigación en humanidades y neurociencia que fundó y dirige en el Grupo de Neurociencia de la Universidad del Rosario.

Referencias

1. UNSW S. What is neuroscience? 2012. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: https://medicalsciences.med.unsw.edu.au/students/undergraduate/neuroscience/Introduction/what-neuroscience

2. Vargas A, López M, Lillo C, Vargas MJ. El papiro de Edwin Smith y su trascendencia médica y odontológica. Revista Médica de Chile. 2012;140:1357-62.

3. Kamp MA, Tahsmin-Oglou Y, Steiger HJ, Hanggi D. Traumatic brain injuries in the Ancient Egypt: insights from the Edwin Smith papyrus. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2012;73(4):230-7.

4. Stevens LA. Explorers of the brain. Knopf; 1971.

5. Grant G. The Nobel Prizes in the field of neuroscience. From Camillo Golgi and Ramón y Cajal to John O’keefe and May-Britt Moser and Edvard I Moser. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: http://www.nobelprizemedicine.org/selecting-laureates/history/the-nobel-prizes-in-the-field-of-neuroscience/

PRIMERA PARTE HISTORIAS RELACIONADAS CON NEUROCIENCIA BÁSICA

CAPÍTULO 1

El cerebro a través de los siglos

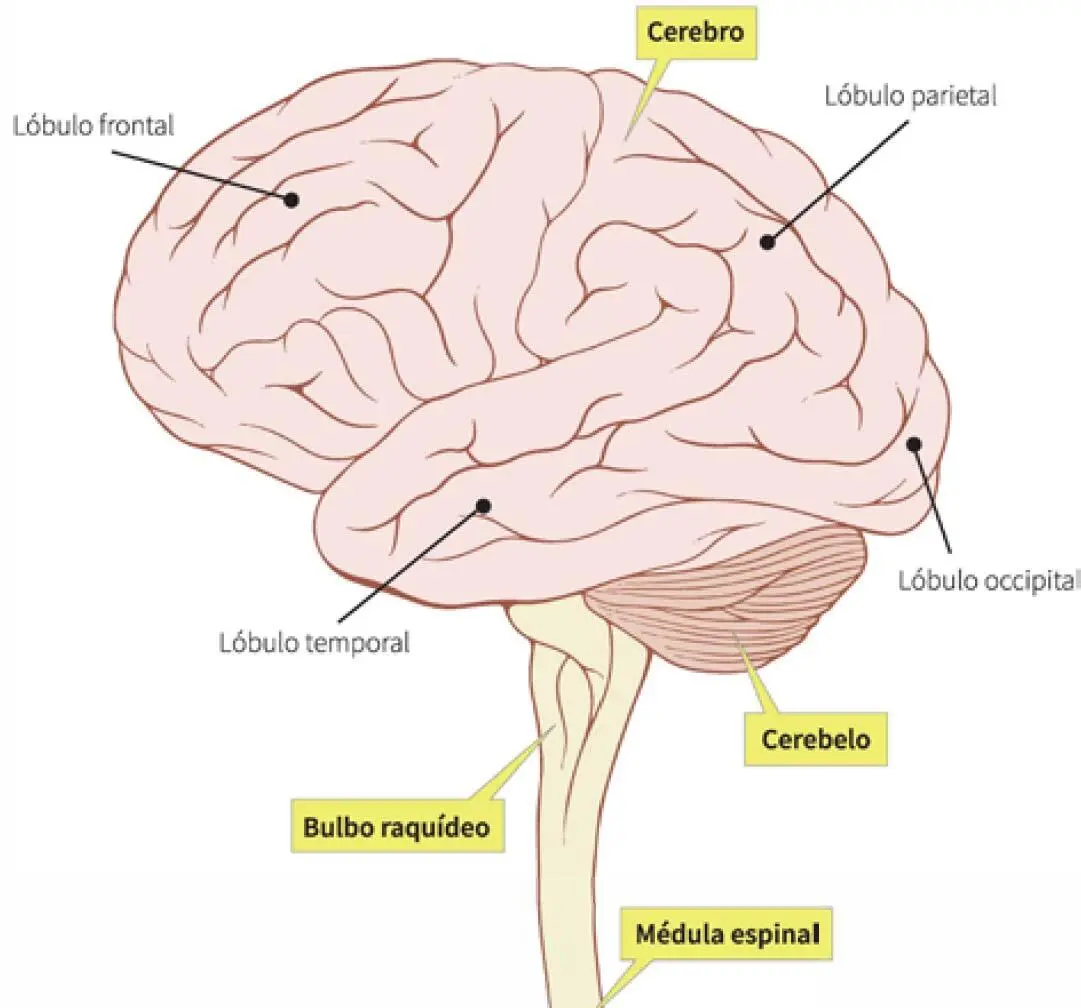

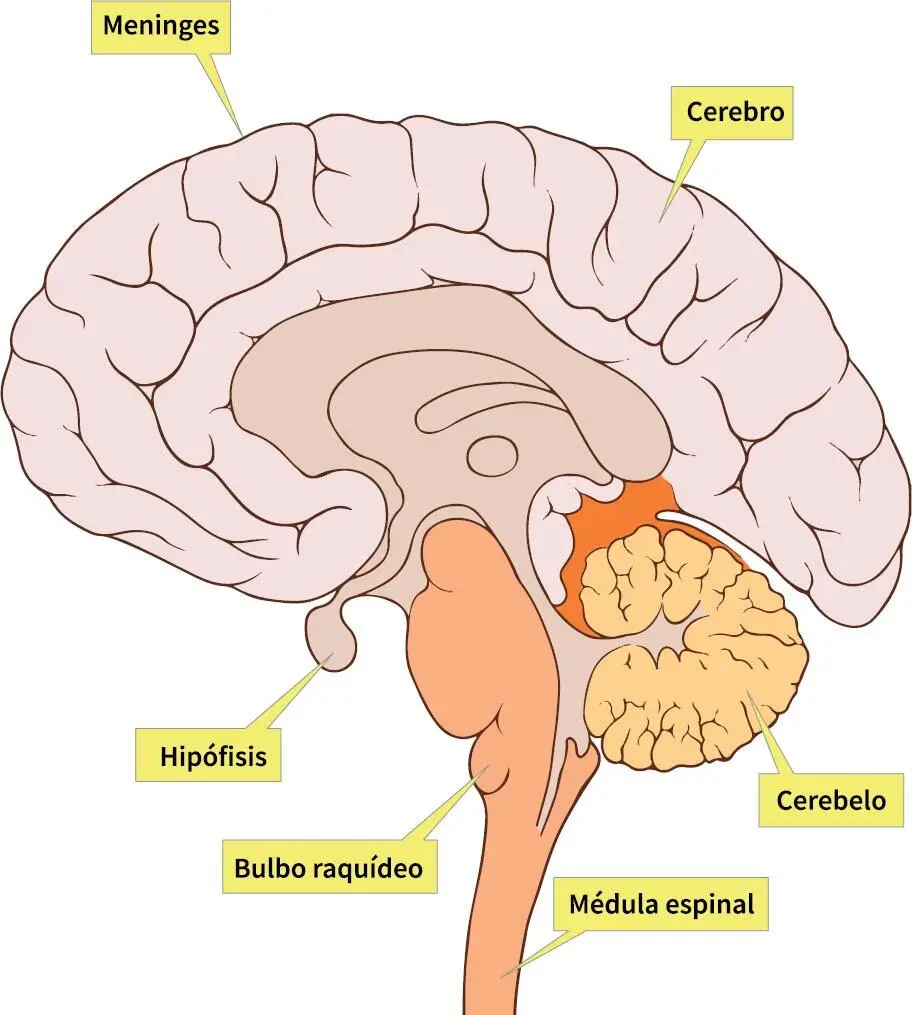

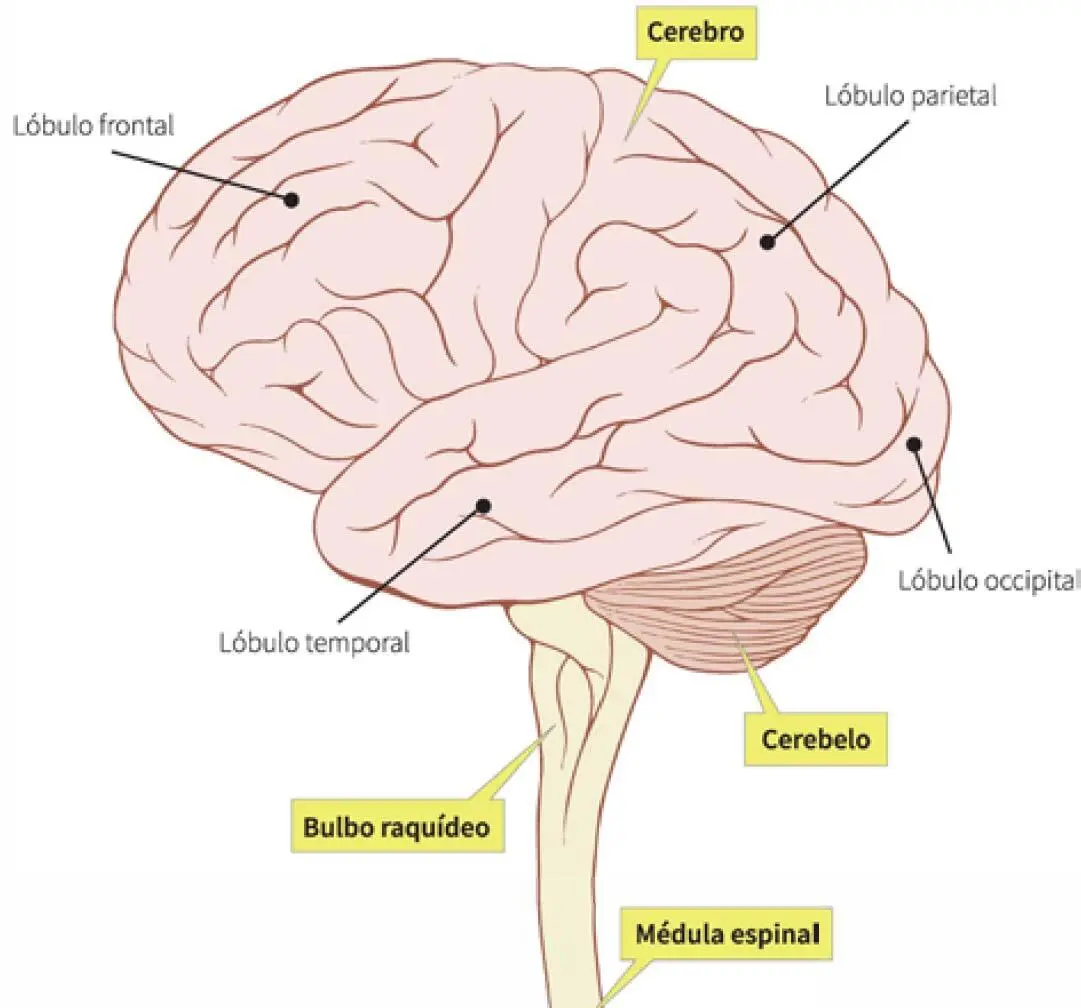

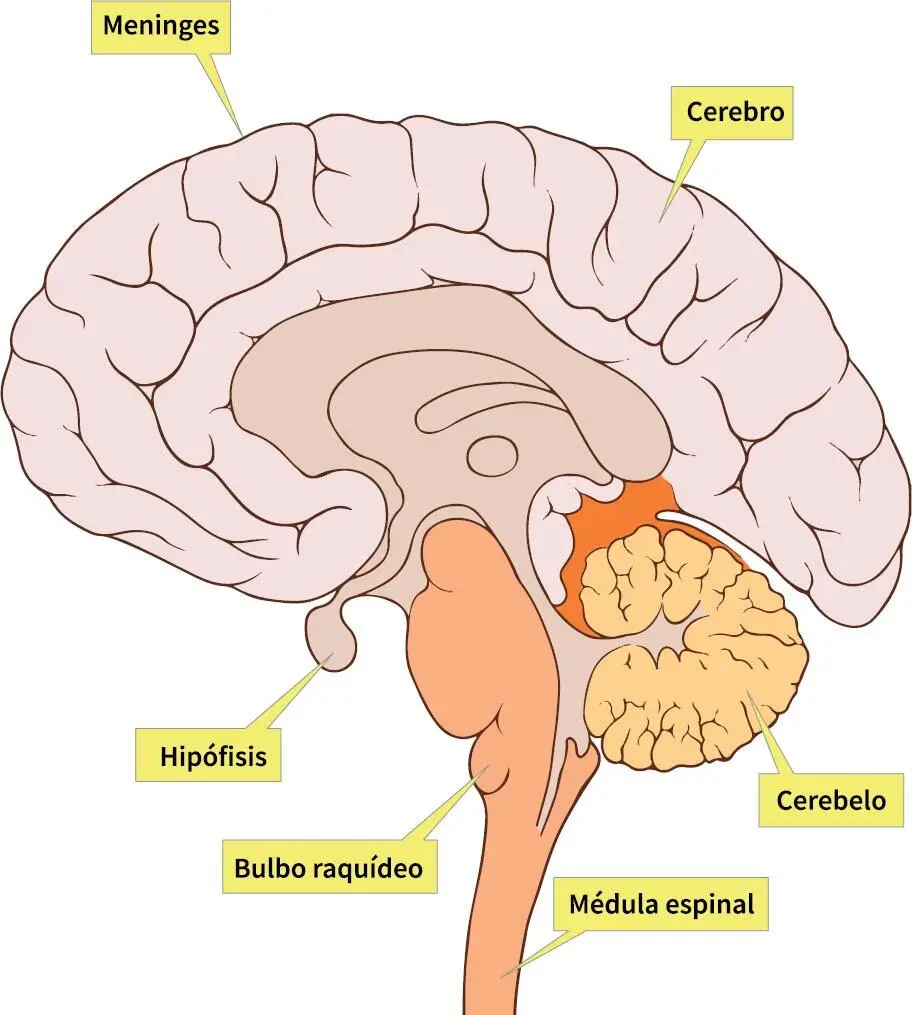

El cerebro es un magnífico órgano que nos hace ‘ser lo que somos’. Es la estructura más compleja y fascinante del cuerpo humano, el responsable de nuestros pensamientos, memoria, producción y comprensión del lenguaje, el motor de las emociones, las fantasías, los sentimientos y el arquitecto de nuestros sueños, entre otras cosas. Se encuentra ubicado dentro del cráneo, y forma parte del encéfalo, que está constituido por este órgano, el cerebelo y el tronco o tallo cerebral (ver figuras 1.1y 1.2).

Su historia es fascinante. En ella han participado filósofos, autoridades religiosas, médicos, físicos, químicos, matemáticos y psicólogos, junto con profesionales de las más diversas disciplinas, por lo que existe un acervo extenso y absolutamente magnífico sobre este órgano. Como fue anotado previamente, investigadores dedicados a su estudio han recibido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 17 oportunidades ( 1, 2).

Este capítulo presenta los principales hitos y descubrimientos desde que este órgano fue mencionado por primera vez en la historia de la humanidad ( 3, 4) hasta la era contemporánea.

Figura 1.1. Cara lateral del encéfalo

Fuente: Adaptado de Patrick J. Lynch y C. Carl Jaffe. Wikimedia: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/cc/es-an_2016101312_9125124/11_segn_su_localizacin.html

Figura 1.2. Cara medial del encéfalo

Fuente: Adaptado de Patrick J. Lynch y C. Carl Jaffe. Wikimedia: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/13102016/cc/es-an_2016101312_9125124/11_segn_su_localizacin.html

Corazón o cerebro, ¿dónde radica nuestro ser?

Si en este momento nos preguntasen a cualquiera de nosotros ¿cuál es la estructura del cuerpo donde radican funciones como el pensamiento, la capacidad de razonar, memorizar o comunicarnos?, es evidente que todos contestaríamos que en el cerebro. Sin embargo, esto no fue tan obvio en el pasado. Durante más de quince siglos prevaleció la denominada ‘teoría cardiocéntrica’, que atribuía al corazón esas funciones. Los primeros datos sobre lo anterior provienen del Antiguo Egipto, civilización famosa por la forma como desarrollaron el proceso de momificación, y en el cual no tenían en cuenta el cerebro del difunto para que quedase conservado para la eternidad ( 5, 6). Se sabe que, durante el proceso de momificación, el encéfalo era extraído de la cabeza del cadáver por la nariz, o por las órbitas, gracias a un instrumento metálico curvo ( 6), e identificaron algunas de sus características anatómicas, mas no sus funciones, y lo consideraron como un órgano encargado de reducir la temperatura de la sangre ( 3, 4).

Читать дальше