29. Roselli DA. Phineas Gage, “Tan” y “H. M.”. Tres pacientes famosos en la historia de la neurología. Acta Neurológica Colombiana. 1993;9(4): 223-30.

30. Damasio H, Grabowski T, Frank R, Galaburda AM, Damasio AR. The return of Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient. Science. 1994;264(5162):1102-5.

31. Ratiu P, Talos IF. Images in clinical medicine. The tale of Phineas Gage, digitally remastered. The New England Journal of Medicine. 2004;(2):351.

32. Villanueva-Meyer M. Paul Broca (1824-1880). Médico, anatomista, antropólogo y cartógrafo del cerebro. Galenus. 2017;54(5).

33. Geschwind N. Carl Wernicke, the Breslau School and the history of aphasia. Selected papers on language and the brain Boston studies in the philosophy of science. 16. Dodrecht: Springer; 1974.

34. York GS. An introduction of the life and work of John Hughlings Jackson. Medical History. 2007;(26):3-34.

35. Palacios L. John Huglins Jackson y su contribución a la historia de la epilepsia. Revista Ciencias de la Salud. 2003;1(1):93-6.

36. Palacios L. Breve historia de la electroencefalografía. Acta Neurológica Colombiana. 2002;18(2):104-7.

37. Alarcón T. David Ferrier y las localizaciones cerebrales. Revista Ecuatoriana de Neurología. 2007;16(1).

38. Téllez-Alanís B. David Ferrier y su contribución al entendimiento de la función prefrontal. Inventio. 2013;(17):33-6.

39. Fontana H. Nota biográfica. Revista Argentina de Neurocirugía. 2010;24:S8.

40. Zilles K, Amuntus K. Centenary of Brodmann’s map. Conception and fate. Nat Rev Neurosci. 2010;11(2):139-45.

41. Zilles K. Brodmann: a pioneer of human brain mapping. His impact on concepts of cortical organization. Brain. 2018;141(11):3262-78.

42. Alonso JR. El blog de José Ramón Alonso. 2014. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: https://jralonso.es/2014/04/26/los-homunculos-depenfield/

43. López A. Wilder A. Penfield, topógrafo del cerebro y mago de la epilepsia. El País. 2018:Sec. Neurología.

44. Wolman D. Tha split brain: a tale of two halves. Nature. 2012;483(7389): 260-3.

45. Gazzaniga MS. The split brain in man. Scientific American. 1967;217(2): 24-9.

46. Alonso L. Neuronas espejo, entre el mito y la realidad. Investigación y Ciencia. 2017;(75).

47. Boto A. “Las neuronas en espejo te ponen en el lugar del otro”. Entrevista a Giacomo Rizzolatti. El País. 2005.

Notas

1Nos referimos como pseudociencia a una disciplina cuyos métodos y conclusiones no se acogen al suficiente rigor y no pueden ser comprobados empleando metodología científica.

CAPÍTULO 2

Historia de las neuronas, neuroglia y mielina

En las siguientes líneas se presentan los hallazgos más relevantes en torno a la historia del tejido nervioso, iniciando por la neurona, luego con la neuroglia y finalmente la mielina.

Neuronas

Así como para la mayoría de las personas el cerebro es el órgano responsable de nuestras funciones mentales, la palabra ‘neurona’ es sinónimo de célula nerviosa, aquella que constituye la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, y, en efecto, es así, pero no deja de ser interesante considerar que, hasta 1830, no se conocían estas células y solo hasta 1891 se les dio su nombre ( 1).

En 1838, el médico anatomista y fisiólogo prusiano Theodor Schwann (1810-1882) y el botánico alemán Matthias Schleiden (1804-1881) propusieron que las células eran la unidad estructural básica de todos los seres vivos, dando origen a la teoría celular, que sería apoyada y complementada por el médico patólogo alemán Rudolf Virchow (1821-1902) ( 2, 3).

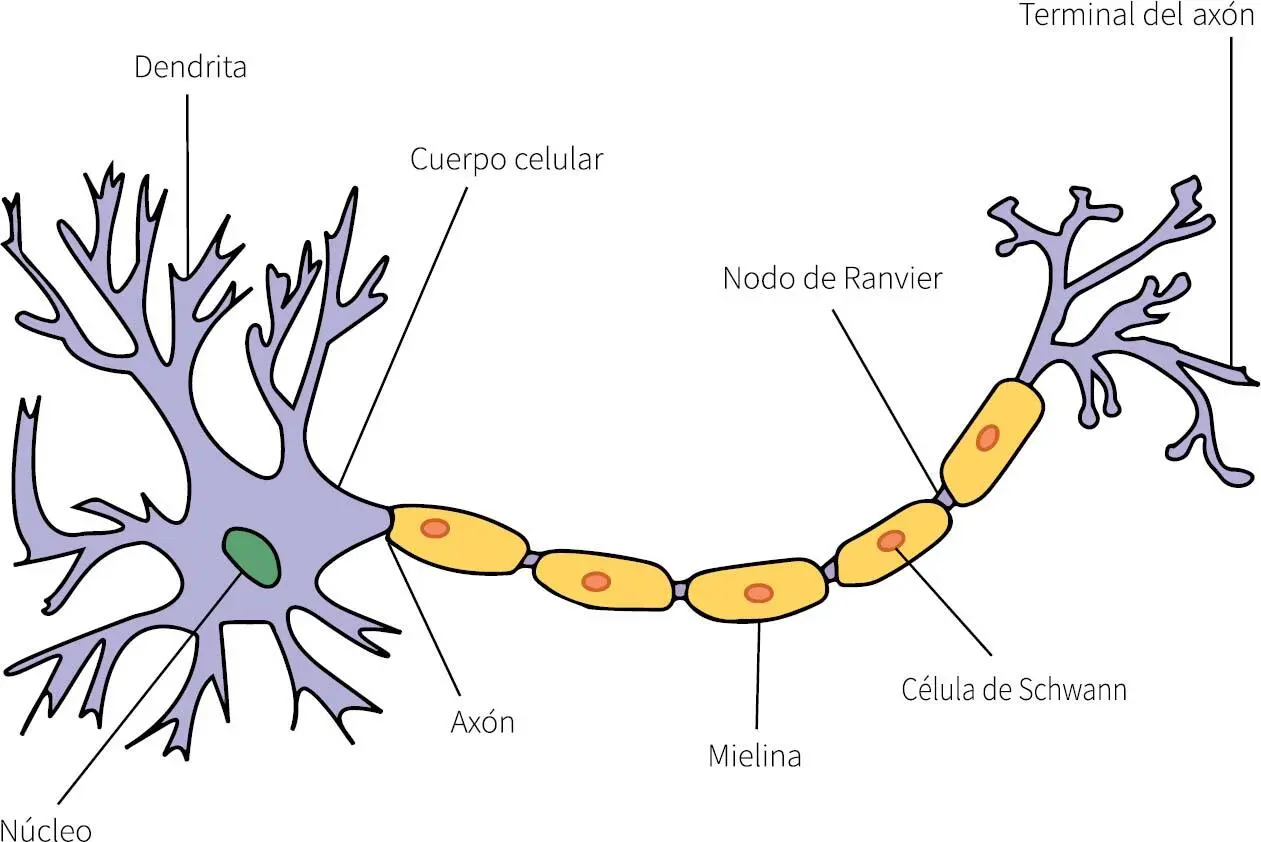

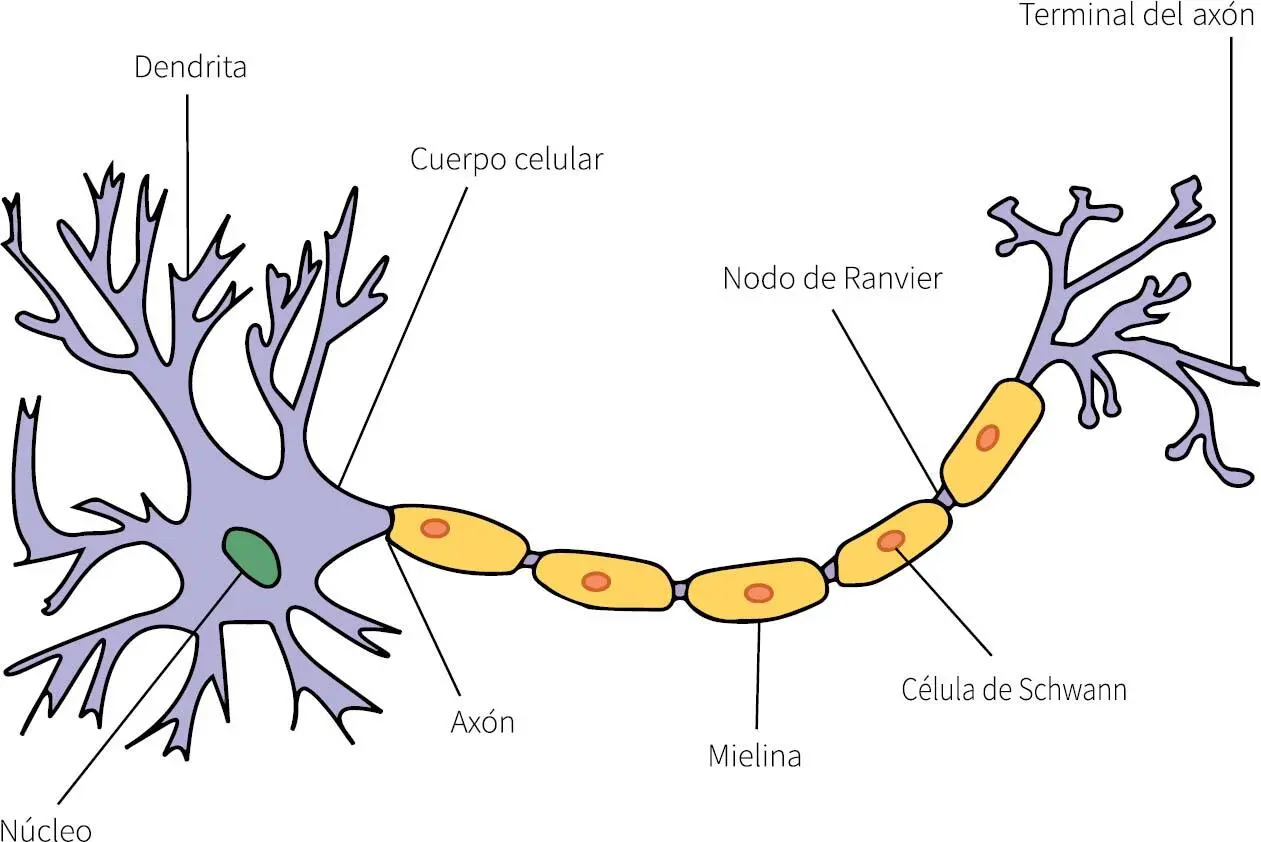

Figura 2.1. Esquema de una neurona

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Neurona.svg

Uno de los pioneros en tejido nervioso fue el anatomista e histólogo checo Jan Evangelista Purkinje (1787-1869), quien, en 1832, empezó a estudiarlo utilizando un micrótomo (que le permitía obtener cortes muy finos de este) y un microscopio compuesto. Una de sus observaciones más destacadas fue la observación de células pigmentadas en los pedúnculos cerebrales, que, posteriormente, se sabría que correspondían a neuronas dopaminérgicas, que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, su aporte más importante fue la descripción de las células del cerebelo que llevan su nombre. En el Congreso de Médicos y Científicos llevado a cabo en Praga en 1837, presentó dibujos realizados por él mismo de dichas células ( 2).

El anatomista alemán Otto Friedrich Karl Deiters (1834-1863) realizó, en 1869, la más precisa descripción de la célula nerviosa que se conociese hasta ese entonces. Describió en detalle el cuerpo celular y sus dos principales prolongaciones: los axones, a los que denominó “cilindro-eje”, y las dendritas, que denominó “procesos protoplasmáticos”. A su vez, postuló que las dendritas debían fusionarse para convertirse en una red, siendo el pionero de la teoría reticular del sistema nervioso. Lamentablemente murió víctima de fiebre tifoidea a la temprana edad de 29 años. Su descripción de las células nerviosas observadas en la médula espinal fue completada por el histólogo alemán Max Schultze (1825-1874) y publicada póstumamente en 1865 ( 1, 2).

Por la misma época, el profesor de anatomía e histología alemán Joseph von Gerlach (1829-1896), realizando observaciones de cortes de tejido cerebral, pudo identificar cuerpos celulares y algunas fibras a su alrededor, pero no lograba obtener imágenes de un tejido, como sí ocurría en muchas otras estructuras del cuerpo. Consideró la posibilidad de que las fibras que emergían de dichos cuerpos celulares se fusionaran en una red continua, en un retículo. Dicha teoría fue aceptada por muchos, y daría origen a la doctrina reticular del sistema nervioso ( 1).

En 1878, el médico anatomista e histólogo francés Louis-Antoine Ranvier (1835-1922), quien en ese momento era el presidente de Anatomía del Collège de France, efectuó trabajos sobre nervios ciáticos de ranas tratados con ácido ósmico, identificando en los axones unas estrangulaciones que denominó “anillos de constricción” y que, posteriormente, en honor a él, pasaron a denominarse nódulos de Ranvier (ver figura 2.1). Se trataba de unos pequeños espacios de un micrómetro (milésima parte de un milímetro) de longitud que exponen el axón al líquido extracelular. El mismo año publicó su libro Leçons sur l’histologie du système nerveux (Lecciones sobre la histología del sistema nervioso), en el cual presentó sus aportes más significativos sobre este tema ( 4).

Camilo Golgi (1843-1926), médico e histólogo italiano de la Universidad de Pavía, había ideado en 1873 un método de tinción que designó reazione nera (reacción negra) utilizando nitrato de plata, lo que permitió observar de manera aún más nítida las células nerviosas. No obstante, a pesar de visualizar neuronas y sus prolongaciones, no podía predecir donde terminaban estas. Combinó su trabajo con el que previamente había realizado minuciosamente Karl Deiters, coincidiendo con él en que estas células parecían estar fusionadas en una estructura reticular única ( 1, 2, 5). Describió su hallazgo en una publicación en italiano titulada “Acerca de la estructura de la materia gris del cerebro” y, posteriormente, publicó otro artículo titulado “Acerca de la estructura de los bulbos olfatorios” ( 5).

Llevó a cabo estudios extensos sobre el cerebelo, los hipocampos y la médula espinal. Describió las fibras paralelas de la capa molecular en el cerebelo, al igual que una descripción más detallada, que la que se había hecho hasta ese entonces, de las células de Purkinje. Una excelente compilación de sus trabajos se encuentra en su libro Opera omnia, publicado en 1903 en Milán. En 1906 ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto con Santiago Ramón y Cajal ( 5, 6).

Читать дальше