Das bedeutet allerdings nicht, dass alle gleich handeln, im Gegenteil. Es wird immer Abweichungen und kleinere und größere persönliche Noten geben. Die Organisationsmitgliedschaft gibt die Möglichkeit, in der Rolle als Person erkennbar zu werden. Erst der Generalgehorsam, also die Orientierung an den Regeln der Organisation und ihren strukturellen Zwängen, ermöglicht die Personalisierung des Handelns (ebd., S. 226). Damit führt die Mitgliedschaft in einer Organisation zu einer Verantwortungsentlastung und ermöglicht dadurch Handlungsoptionen. Bestimmte Regeln sind klar, also kann darüber nachgedacht werden, wie sie ausgefüllt werden können, und zwar so, dass erkennbar wird, wer diese Regel umgesetzt hat.

So muss die Sozialarbeiterin im oben erwähnten Beispiel nicht darüber nachdenken, ob sie die Jugendlichen zum abendlichen Kochen zusammenruft. Von dieser Entscheidung ist sie entlastet, das ist der strukturelle Zwang der Organisation. Wie sie dies konkret umsetzt, bleibt ihr überlassen – ob mit weitem oder engem Zwang, mit oder ohne Handlungsspielräume. Die jungen Menschen werden sie nicht danach beurteilen, ob sie die Regel umsetzt, gemeinsam zu essen. Davon gehen sie ohnehin aus. Für die Adressat*innen ist sehr viel bedeutsamer, ob sie dies freundlich, unfreundlich, distanziert oder mit Lust am Kochen macht, ob sie alle gleichbehandelt, ob sie verlässlich und korrekt ist, ob sie begründete Ausnahmen zulässt oder ob sie die Regel mit allen Mitteln um der Regel Willen durchsetzt. Je mehr es ihr gelingt, diesen strukturellen Zwang mit ihrer persönlichen Note zu verbinden, desto eher wird sie es schaffen, die Jugendlichen davon zu überzeugen, dass es Sinn ergibt, gemeinsam zu kochen, zu essen – und schließlich auch abzuwaschen.

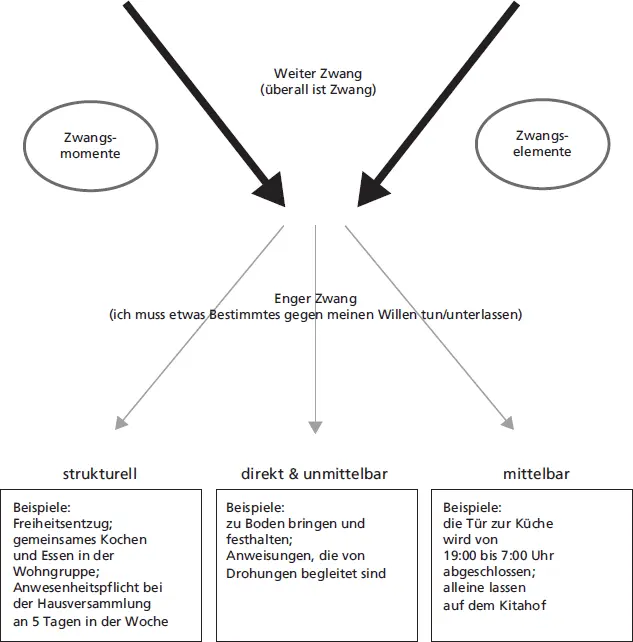

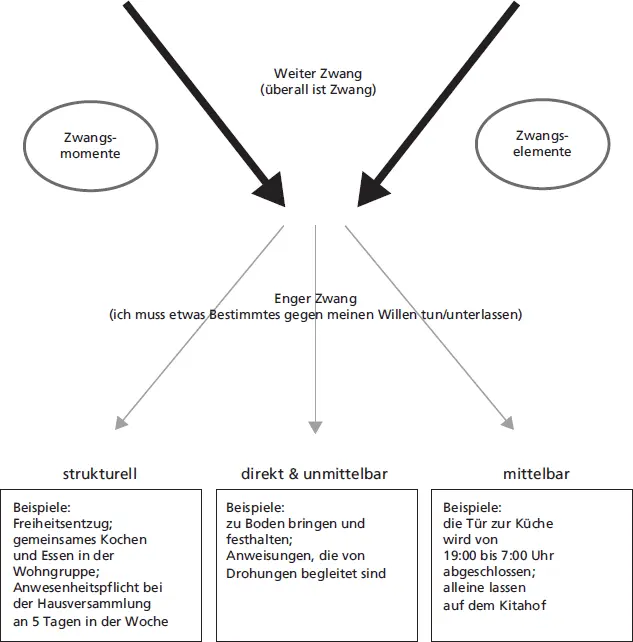

Um die Unschärfen bei der Unterscheidung zwischen physischem und psychischem Zwang bei der Analyse der Praxis zu bearbeiten, schlagen wir eine Systematik vor, die diese häufig verwendete Differenzierung ausblendet und damit analytisch klarer wird. Wir unterscheiden mit Blick auf die Anwendung von Zwang in der Sozialen Arbeit zwischen

1. direktem und unmittelbarem Zwang, den Fachkräfte in Interaktionen einsetzen,

2. mittelbarem Zwang, der über die Gestaltung von Räumen und Bedingungen ausgeübt wird, bspw. das zeitweise Abschließen der Küche in einer stationären Wohnform, und

3. strukturellem Zwang, der organisatorisch gestaltet wird.

Wie in der folgenden Abbildung deutlich wird (  Abb. 2), kann diese Unterscheidung sowohl für den weiten Zwang als auch für den engen Zwang angewendet werden. Sie steht also genauso wie die von uns problematisierte, ›üblichere‹ Unterscheidung zwischen physischem, psychischem und strukturellem Zwang neben der aus unserer Sicht für die Soziale Arbeit zentralen Differenzierung zwischen engem und weitem Zwang.

Abb. 2), kann diese Unterscheidung sowohl für den weiten Zwang als auch für den engen Zwang angewendet werden. Sie steht also genauso wie die von uns problematisierte, ›üblichere‹ Unterscheidung zwischen physischem, psychischem und strukturellem Zwang neben der aus unserer Sicht für die Soziale Arbeit zentralen Differenzierung zwischen engem und weitem Zwang.

Abb. 2: Zwang – eine Systematik

2.5 Über den Zusammenhang von Zwang und Zwangskontexten in der Sozialen Arbeit

Als Zwangskontexte gelten »alle nicht von den Klient/innen selbst ausgehenden Einflüsse zum Aufsuchen von Einrichtungen der sozialen Arbeit« (Deutscher Verein 2017, S. 1013). Zwangskontexte lassen sich daher als eine spezifische Form des Zwangs von dem hier im Zentrum stehenden Zwang in der Alltagspraxis unterscheiden, also von erstens einzelnen, situativen Zwangsmomenten (Festhalten eines Kindes, bevor es über die Straße läuft) und zweitens von konzeptionell verankerten Zwangselementen und -maßnahmen (etwa ein Time-Out-Raum, eine Zwangsbehandlung oder eine freiheitsentziehende Unterbringung). Zwangskontexte rahmen jedoch die Alltagspraxen. In unseren Eingangsbeispielen zur Unterscheidung von weitem und engem Zwang haben wir diesen Zwangskontext als ein Strukturmerkmal von Organisationen jeweils beleuchtet (  Kap. 2.3).

Kap. 2.3).

Die hier verwendete, weithin geteilte Definition von Zwangskontexten (u. a. Trenzcek 2009, S. 128ff; Schwabe 2008, S. 29) ist für unsere weitere Auseinandersetzung mit dem Zwang in der Alltagspraxis ein bedeutsamer Hintergrund. Da der Begriff in den letzten Jahren an Prominenz gewinnt und vermehrt diskutiert und weiterentwickelt wird (etwa: EthikJournal 2/2015; Kähler/Zobrist 2013; Zobrist/Kähler 2017), gehen wir auf die aktuelleren Diskussionen und die damit entstehenden Unschärfen in einem Exkurs am Ende dieses Kapitels ein.

Zwangskontexte beschreiben in der Sozialen Arbeit »von außen initiierte oder fremdinitiierte Kontaktaufnahmen« (Kähler 2005, S. 7, Herv. i. O.). Im Kern wird damit betont, dass die Adressat*innen Soziale Arbeit oft nicht freiwillig in Anspruch nehmen. Wie bei dem Blick auf Strafvollzug, die Kita und die Jugendwohngruppe (Beispiele in  Kap. 2.3) deutlich wurde, können auch Zwangskontexte nach der für uns zentralen Differenzierung in weite und enge Formen des Zwangs unterschieden werden. So beruht ein Zwangskontext auf weitem Zwang, »wenn andere Menschen darauf drängen, dass jemand einen sozialen Dienst aufsucht« (Kähler/Zobrist 2013, S. 9). Das kann die Nachbarin sein, die einer Familie rät, zur Elternschule zu gehen, oder die Vorgesetzte, die ihrem Mitarbeiter mit Nachdruck den Flyer einer Suchtberatungsstelle in die Hand drückt, aber auch die Partnerin, die auf einer Eheberatung oder eben dem Kitabesuch besteht. Es kann auch die bereits in einer Familie tätige Sozialarbeiterin sein, die deutlich auf den Alkoholkonsum eines Familienmitglieds und entsprechende Angebote hinweist. Engen Zwang zur Inanspruchnahme Sozialer Arbeit in dem Sinn, »dass Klienten von dazu befugter Seite zur Inanspruchnahme von Hilfe gezwungen werden« (Schwabe 2008, S. 29), ohne dem entgehen zu können, finden wir bspw. in der verpflichtenden Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber auch in anderen Arbeitsfeldern sind so genannte »Pflichtklient*innen« überproportional häufig vertreten: in der rechtlichen Betreuung, in psychiatrischen Kliniken, in den Hilfen zur Erziehung sowie im Strafvollzug, der Bewährungs- und der Jugendgerichtshilfe (Zobrist/Kähler 2017, S. 24).

Kap. 2.3) deutlich wurde, können auch Zwangskontexte nach der für uns zentralen Differenzierung in weite und enge Formen des Zwangs unterschieden werden. So beruht ein Zwangskontext auf weitem Zwang, »wenn andere Menschen darauf drängen, dass jemand einen sozialen Dienst aufsucht« (Kähler/Zobrist 2013, S. 9). Das kann die Nachbarin sein, die einer Familie rät, zur Elternschule zu gehen, oder die Vorgesetzte, die ihrem Mitarbeiter mit Nachdruck den Flyer einer Suchtberatungsstelle in die Hand drückt, aber auch die Partnerin, die auf einer Eheberatung oder eben dem Kitabesuch besteht. Es kann auch die bereits in einer Familie tätige Sozialarbeiterin sein, die deutlich auf den Alkoholkonsum eines Familienmitglieds und entsprechende Angebote hinweist. Engen Zwang zur Inanspruchnahme Sozialer Arbeit in dem Sinn, »dass Klienten von dazu befugter Seite zur Inanspruchnahme von Hilfe gezwungen werden« (Schwabe 2008, S. 29), ohne dem entgehen zu können, finden wir bspw. in der verpflichtenden Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber auch in anderen Arbeitsfeldern sind so genannte »Pflichtklient*innen« überproportional häufig vertreten: in der rechtlichen Betreuung, in psychiatrischen Kliniken, in den Hilfen zur Erziehung sowie im Strafvollzug, der Bewährungs- und der Jugendgerichtshilfe (Zobrist/Kähler 2017, S. 24).

Für unseren Blick auf den Zwang in der Praxis der Sozialen Arbeit ist vor allem bedeutsam, dass Soziale Arbeit als staatlich regulierter und finanzierter Eingriff in das Leben anderer Menschen sehr häufig mit Zwang (im weiten Sinne) verbunden ist. Dies zeigen Schätzungen zur Relevanz von Zwangskontexten bzw. nicht freiwilligen Kontaktaufnahmen, die zwischen zwei Dritteln und 90 % schwanken (Zobrist/Kähler 2017, S. 19). Mit dem Zwangskontext kommt der Zwang in die Soziale Arbeit und überschattet als »initiale[r] Zwang den gesamten Hilfeprozess« (Schwabe 2008, S. 31). Der Zwangskontext öffnet die Tür für den weiten und den engen Zwang in der Praxis der Sozialen Arbeit selbst.

Über die Zwangskontexte selbst kann das Fachpersonal in der Alltagspraxis meist keine Entscheidungen treffen. Sowohl das Drängen des informellen Netzwerks als auch der rechtliche Rahmen sind ihrer unmittelbaren Gestaltungsmöglichkeit entzogen. Gleichwohl rahmen Zwangskontexte die Praxis, ohne sie jedoch zu bestimmen: »Nicht in allen Zwangskontexten wird ›Zwang‹ im engeren Sinne ausgeübt« (Zobrist/Kähler 2017, S. 14), wie wir in unserem dritten Beispiel anhand des gemeinsamen Kochens in einer Wohngruppe deutlich gemacht haben (  Beispiel 3).

Beispiel 3).

Читать дальше

Abb. 2), kann diese Unterscheidung sowohl für den weiten Zwang als auch für den engen Zwang angewendet werden. Sie steht also genauso wie die von uns problematisierte, ›üblichere‹ Unterscheidung zwischen physischem, psychischem und strukturellem Zwang neben der aus unserer Sicht für die Soziale Arbeit zentralen Differenzierung zwischen engem und weitem Zwang.

Abb. 2), kann diese Unterscheidung sowohl für den weiten Zwang als auch für den engen Zwang angewendet werden. Sie steht also genauso wie die von uns problematisierte, ›üblichere‹ Unterscheidung zwischen physischem, psychischem und strukturellem Zwang neben der aus unserer Sicht für die Soziale Arbeit zentralen Differenzierung zwischen engem und weitem Zwang.