Mit Nennung der Etsch als südlicher Grenze ist der Oberlauf des 415 Kilometer langen Flusses in Südtirol gemeint und Südtirol mit seiner Hauptstadt Bozen gehörte zu Österreich und damit staatsrechtlich betrachtet zum Deutschen Bund.

Als letzte Markierung wird der Belt genannt, damit verweist der Textdichter auf die Wasserstraße zwischen den Inseln Fehmarn und Lolland, auf den Fehmarnbelt. Fehmarn gehörte zum Herzogtum Holstein und war damit Teil des Deutschen Bundes.

Auch wenn die erste Liedstrophe einen gewissen Nationalstolz verkörpert, liegt es entstehungsgeschichtlich gesehen fern, diese Verse als Ausdruck nationalistischer Überheblichkeit des deutschen Volkes interpretieren zu wollen. Mit »Schutz und Trutz« ist Verteidigung gemeint, nicht Angriff.

Hoffmann von Fallersleben, der sich mit dem mittelalterlichen Minnesang auskannte, nahm sich Walter von der Vogelweides (um 1170–um 1230) Dichtung »Ir sult sprechen willekomen« (um 1200) zum Vorbild, darin schon nennt der Lyriker zwei Flüsse: »Von der Elbe unz an den Rhin« (also »von der Elbe bis an den Rhein«).

Die zweite Strophe erinnert eher an ein Weinlied, auch an einen Minnesang. Verehrt werden die Frauen, die die Sänger, Männer, zu einer »edlen Tat« motivieren sollen, was immer Hoffmann darunter auch verstanden haben mag. Dazu erklingen ein paar Lieder (»deutscher Sang«) und selbstverständlich gibt es ein paar Gläser Rheinwein (»deutscher Wein«) zu trinken. Diese inhaltlich weniger anspruchsvollen Zeilen wirken wie ein Sittengemälde der damaligen Zeit. Doch auch in diesen Versen steckt mehr, wie der Autor einen Tag nach Fertigung des Liedes in einem Brief vom 27. August 1841 an seine Jugendliebe Henriette von Schwachenberg (1792–1845) mitteilte. Es ist ein Liebesgedicht: »Dass ich, als ich ›Deutsche Frauen‹ schrieb, in erster Linie Ihrer gedachte, ist kaum der Erwähnung wert. Wie mein Erstlingswerk widme ich nach genau 20 Jahren auch mein Deutschland-Lied Ihnen.« 9

Die dritte Strophe spiegelt allgemeine Wesensmerkmale des demokratischen Rechtsstaats wider. Einigkeit und Recht und Freiheit – diese drei Schlagwörter, uns heute eine Selbstverständlichkeit, waren 1841 als erstrebenswerte Ziele definiert. Noch bestand kein einheitliches Deutschland, noch galten die 1819 auf Initiative des österreichischen Staatskanzlers Clemens Fürst Metternich (1773–1859) von der Bundesversammlung verabschiedeten autoritären »Karlsbader Beschlüsse« (u. a. Pressezensur, Berufsverbot für national und liberal gesinnte Professoren), noch waren bürgerliche Rechte nicht verwirklicht. Die beschworenen Werte befinden sich heute auch auf dem Rand der deutschen 2-Euro-Münzen (früher standen sie auf den 2- und 5-DM-Münzen). Einigkeit und Recht und Freiheit sind Garanten (»Unterpfand«) für das Glück, zugleich sind sie als Mahnung und Programm für den Zusammenhalt eines Volkes zu verstehen, man könnte die drei vielzitierten Begriffe als Motto der Bundesrepublik interpretieren. Auch bei dieser Strophe bzw. dem Dreiklang »Einigkeit und Recht und Freiheit« mag Hoffmann inspiriert worden sein von ihm bekannter Literatur, nämlich von Schillers »Wilhelm Tell« (1804), jenem Drama, das den Freiheitskampf der Eidgenossen darstellt; so spricht der sterbende Bannerherr Werner von Attinghausen in der zweiten Szene des vierten Akts: »Dass sich der Bund zum Bunde rasch versammle – seid einig – einig – einig.«

Dieser Gedanke fand zunächst Eingang in Hoffmanns Gedicht »Eins und Alles«, das als »Vorbild« des »Deutschlandliedes« gesehen werden kann und später als Teil seiner »Unpolitischen Lieder« veröffentlicht wurde. Im Juni 1841 getextet, nimmt es die Einheit Deutschlands vorweg:

Deutschland erst in sich vereint!

Auf! Wir wollen uns verbinden,

und wir können jeden Feind

treuverbunden überwinden.

Deutschland erst in sich vereint!

Lasset alles, alles schwinden,

was ihr wünschet, hofft und meint!

Alles andere wird sich finden.

Deutschland erst in sich vereint!

Danach strebet, danach ringet!

Dass der schöne Tag erscheint,

der uns Einheit wiederbringet.

Deutschland erst in sich vereint!

Wenn uns das einmal gelinget,

hat die Welt noch einen Feind,

der uns wiederum bezwinget?

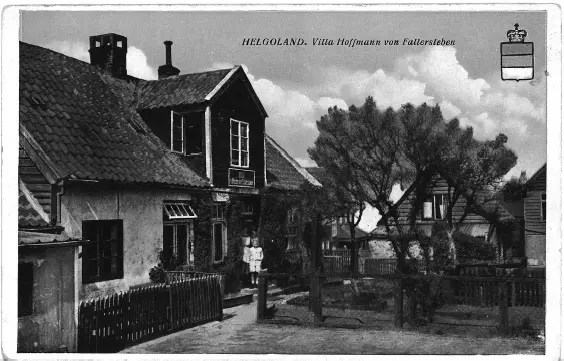

Nur zwei Monate später, im August 1841, entstand auf Helgoland das »Lied der Deutschen«. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Breslau, befand sich in jenem Sommer drei Wochen lang im Urlaub auf der damals zu England gehörenden Hochseeinsel. Dort hatte er wiederholt gehört, wie zu Ehren der britischen und französischen Gäste die Hymnen »God Save the Queen« bzw. die

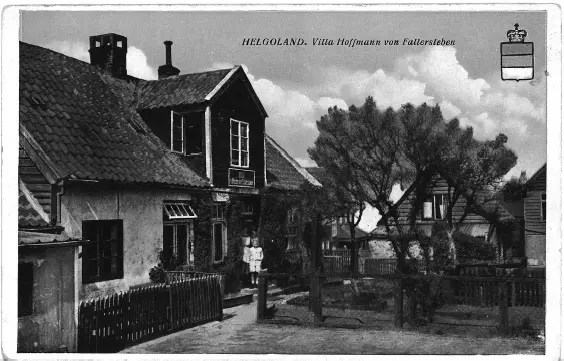

Abb. 3: »Villa Hoffmann« auf Helgoland, Aufenthaltsort Hoffmann von Fallersleben1840 und 1841, Postkarte von 1910.

»Marseillaise« gespielt wurden. Nach einem Spaziergang verfasste er die drei uns bekannten Strophen in seinem Quartier in der Feldstraße. In seiner 1868 erschienenen Autobiografie »Mein Leben« heißt es dazu: 10

»Am 23. August kehrten die meisten Hannoveraner heim […]. Den ersten Augenblick schien mir Helgoland wie ausgestorben, ich fühlte mich sehr verwaist. Und doch tat mir bald die Einsamkeit recht wohl: ich freute mich, dass ich nach den unruhigen Tagen wieder einmal auch mir gehören durfte. Wenn ich dann so einsam wandelte auf der Klippe, nichts als Meer und Himmel um mich sah, da ward mir so eigen zumute, ich musste dichten und wenn ich es auch nicht gewollt hätte. So entstand am 26. August das Lied: ›Deutschland, Deutschland über alles!‹, den 28.: ›Wir haben’s geschworen‹, und bald nachher […] ›Es saust der Wind, es braust das Meer‹.«

Hoffmann, als Germanist vertraut mit der deutsch-europäischen Literaturgeschichte, mag auf Helgoland ferner an den Titel einer Schrift des österreichischen Nationalökonomen Philip Wilhelm von Hornick (1640–1714) gedacht haben, die lautete: »Österreich über alles« (1684). Doch in dieser Hinsicht war Hoffmann nicht der einzige; bereits 1800 hatte Philipp von Gemmingen (1771–1831) seiner Zeitschrift den Titel »Teutschland über alles« gegeben und wenige Jahre später orientierte sich daran auch der österreichische Dichter Heinrich Joseph von Collin (1771–1811), der 1809 ein Soldatenlied dichtete, dessen erste Strophe lautete: »Wenn es nur will, ist immer Österreich über Alles! Wehrmänner ruft nun frohen Schalles: Es will, es will! Hoch Österreich!«

In der Stimmung der Abgeschiedenheit und Einsamkeit, der Unzufriedenheit über die politischen Zustände im Deutschen Bund, andererseits der Selbstzufriedenheit, des persönlichen Wohlergehens in Urlaubstagen, fern ab den deutschen Landen, brachte Hoffmann das »Lied der Deutschen« zu Papier. Letztlich war es eines von annähernd 3.000 Liedern, Gedichten, Trinkliedern und vaterländischen Texten. Bewusst schrieb er keine Ode, keine Huldigung an einen Herrscher, sondern eine spontane »Liebeserklärung« an seine Heimat: »Ich will ein Lied schreiben, das die Deutschen eint. Keine Huldigung an die Fürsten, sondern ein Lied der Sehnsucht nach der Einheit der Nation.« 11

Hoffmann von Fallersleben hatte der dritten Strophe zunächst eine Variante gegeben; in der Urschrift des vollständigen Liedes steht:

Einigkeit und Recht und Freiheit

Sind des Glückes Unterpfand.

Stoßet an und ruft einstimmig:

Hoch das deutsche Vaterland!

Als Melodie hatte der Dichter von Anfang an Joseph Haydns (1732–1809) allseits bekannte Komposition zur österreichischen Kaiserhymne vorgesehen. Er fand sie wunderschön, nur ihr Text missfiel ihm als liberalem Demokraten. Hoffmann hatte als Germanist Wert auf einprägsame Stilmittel gelegt. Jedes Kind konnte sich die einfachen, ein- und zweisilbigen Flussnamen merken, eingängig ist die Alliteration »Maas« und »Memel«, ebenso die Wiederholung »Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang« in der zweite Strophe sowie die Aufzählung (»Einigkeit und Recht und Freiheit«) in der dritten Strophe. Das heißt, wie bei den meisten Kirchenliedern lagen mit diesem »Lied der Deutschen« eine einfache Textstruktur und eine ebenso eingängige Melodie vor, ideale Voraussetzungen für eine schnelle Verbreitung. Hoffmann war sich bewusst, dass man sich gereimte Texte viel leichter merken kann und dass die Musik den Verstand und das Gefühl berührt, dass sie Erinnerungen sowie Empfindungen wie Trauer, Empörung, Sehnsucht und Freude hervorrufen kann und zwar in der Gemeinschaft und bei jedem Einzelnen.

Читать дальше