Ein einheitliches Deutschland gab es auch weiterhin nicht; dieser Bund bestand bei Gründung aus 35 souveränen Staaten und den vier Freien Städten (Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt). Hinsichtlich Größe, Bevölkerung und Wirtschaftskraft waren die Länder sehr heterogen. Preußen mit rund zehn Millionen Einwohnern verfügte über eine Fläche von 316.000 Quadratkilometern, das Fürstentum Schaumburg-Lippe mit der Hauptstadt Bückeburg dagegen war nur 340 Quadratkilometer groß und hatte Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht einmal 10.000 Einwohner. Auch das Kaiserreich Österreich gehörte dem Deutschen Bund mit einem Teilgebiet an. Dieser Bund, also das damalige Deutschland, war eine völkerrechtliche Gemeinschaft ohne eine gemeinsame Hauptstadt, ohne einheitliche Flagge oder Hymne – im Gegensatz zu Großbritannien oder Frankreich. Gemeinsame Beschlüsse, etwa in der Kriegs-, bald auch der Wirtschaftspolitik, wurden von Delegierten der einzelnen Landesregierungen auf der Bundesversammlung, dem einzigen Bundesorgan, in Frankfurt beschlossen. Die Bewohner des Bundes verstanden sich zunächst als Bayern, Hessen, Westfalen, Badener etc., noch nicht als Deutsche. Ihr Vaterland war der jeweilige Kleinstaat, doch war den Menschen bewusst, dass sie aufgrund der gemeinsamen Sprache und Kultur eine Nation bildeten. Die Übereinstimmung von Staat und Nation entwickelte sich erst allmählich. Beflügelt wurde die »nationale Idee« in den Befreiungskriegen 1813/15, als Preußen mit verbündeten Armeen über Napoleons Truppen siegte; infolge der Vielvölkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 musste Napoleon Deutschland räumen. Vier Jahre später riefen Studenten in ihren Reden auf dem Wartburgfest (Oktober 1817) zur Einheit und Freiheit Deutschlands auf. Vor wesentlich größerem Publikum wiederholten die Redner des Hambacher Festes (Mai 1832) solche Forderungen. Die Kleinstaaterei sollte endlich überwunden werden, ein freies und geeintes Deutschland mit Bürgerrechten, die uns heute selbstverständlich sind, wie Presse- oder Versammlungsfreiheit, sollte geschaffen werden.

In dieser nationalen und liberalen Stimmung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden patriotische Lieder, die den Geist der Zeit widerspiegelten. Eines der bekanntesten und häufig zitierten Lieder jener Jahre ist Ernst Moritz Arndts »Des Deutschen Vaterland« (1813). Zunächst über Flugblätter verbreitet, wurde es erstmals anlässlich des Sieges über Napoleon und des Einmarschs preußischer Truppen unter General Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819) in Paris öffentlich 1814 in Berlin dargeboten. Der Autor forderte einen großdeutschen Nationalstaat, dem alle deutschsprachigen Länder angehören sollten. Aus damaliger Sicht selbstverständlich unter Einbeziehung Österreichs und der Deutschschweiz, d. h. Arndt orientierte sich hier im Wesentlichen an dem 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation:

Was ist des Deutschen Vaterland?

Ist’s Preußenland, ist’s Schwabenland?

Ist’s, wo am Rhein die Rebe blüht?

Ist’s, wo am Belt die Möwe zieht?

O nein! nein! nein!

Sein Vaterland muss größer sein!

Was ist des Deutschen Vaterland?

Ist’s Bayerland, ist’s Steierland?

Ist’s, wo des Marsen Rind sich streckt?

Ist’s, wo der Märker Eisen reckt?

O nein! nein! nein!

Sein Vaterland muss größer sein!

Was ist des Deutschen Vaterland?

Ist’s Pommerland, Westfalenland?

Ist’s, wo der Sand der Dünen weht?

Ist’s, wo die Donau brausend geht?

O nein! nein! nein!

Sein Vaterland muss größer sein!

Was ist des Deutschen Vaterland?

So nenne mir das große Land.

Ist’s Land der Schweizer, ist’s Tirol?

Das Land und Volk gefiel mir wohl

doch nein! nein! nein!

Sein Vaterland muss größer sein!

Was ist des Deutschen Vaterland?

So nenne mir das große Land.

Gewiss, es ist das Österreich

an Ehren und an Siegen reich?

O nein! nein! nein!

Sein Vaterland muss größer sein!

Was ist des Deutschen Vaterland?

So nenne endlich mir das Land!

So weit die deutsche Zunge klingt

und Gott im Himmel Lieder singt,

das soll es sein!

das, wackrer Deutscher, nenne dein!

das nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland

wo Eide schwört der Druck der Hand,

wo Treue hell vom Auge blitzt

und Liebe warm im Herzen sitzt.

das soll es sein!

das, wackrer Deutscher, nenne dein!

das nenne dein!

Was ist des Deutschen Vaterland

wo Zorn vertilgt den welschen Tand

wo jeder Frevler heißet Feind

wo jeder Edle heißet Freund

Das soll es sein, das soll es sein

das ganze Deutschland soll es sein

Das ganze Deutschland soll es sein!

O Gott vom Himmel, sieh darein!

Und gib uns rechten deutschen Mut

dass wir es lieben treu und gut!

Das soll es sein!

Das soll es sein!

Das ganze Deutschland soll es sein!

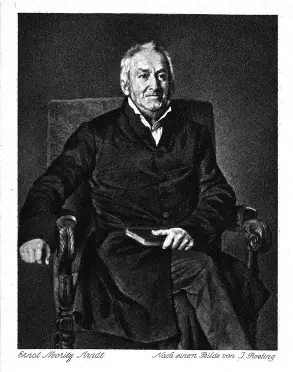

1769 auf Rügen geboren und 1860 in Bonn verstorben, war Arndt Professor für Geschichte in Greifswald und Bonn, 1848 war er zudem Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Im 19. Jahrhundert

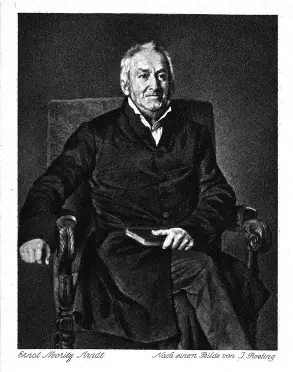

Abb. 1: Ernst Moritz Arndt (1769–1860), Verfasser des Lieds »Des Deutschen Vaterland«, Postkarte um 1935.

war der Freiheitskämpfer deutschlandweit so bekannt wie Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) und Friedrich Schiller (1759–1805). Mit seinen Gedichten und Schriften wandte er sich gegen die Besetzung Deutschlands durch Napoleon. Einst als Patriot verehrt, verurteilen ihn heute einige Kritiker als Nationalisten. Jahrelange Debatten führten in Greifswald sogar dazu, dass die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ihren traditionsreichen Namen 2018 in Universität Greifswald änderte. Immerhin tragen noch immer rund 330 Straßen in Deutschland Arndts Namen (2021). Seinen neun Strophen wurden mehrere Melodien unterlegt, durchgesetzt hat sich die 1826 erstmals veröffentlichte Komposition von Gustav Reichardt (1797–1884), jahrzehntelang waren Gesangsrunden oder Konzerte von Burschenschaftlern und Männergesangsvereinen undenkbar ohne dieses »Vaterlandslied«.

Ebenso populär wurde das Lied »Ich hab’ mich ergeben« von Hans Ferdinand Maßmann. Wie auch Arndt war der 1797 in Berlin geborene und 1874 in Muskau verstorbene Maßmann Germanistik-Professor an der Münchener Universität, geprägt vom Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Als Student hatte er am Wartburgfest 1817 teilgenommen. Sein bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein bekanntes Lied verfasste er 1820. Die Melodie stammt von August Daniel von Binzer (1793–1868), Urburschenschaftler und ebenfalls einer der rund 500 Teilnehmer des Wartburgfestes. Die Melodie hatte Binzer zunächst seinem 1819 getexteten Burschenschaftslied »Wir hatten gebauet ein stattliches Haus« (1819) unterlegt. In späteren Zeiten wurde, außerhalb evangelischer Studentenverbindungen, die dritte Strophe wegen des konfessionellen Bekenntnisses zu Martin Luther (1483–1546) ausgelassen:

Ich hab’ mich ergeben

mit Herz und mit Hand

dir, Land voll Lieb’ und Leben,

mein deutsches Vaterland.

Mein Herz ist entglommen,

dir treu zugewandt,

du Land der Frei’n und Frommen,

du herrlich Hermannsland!

Du Land, reich an Ruhme,

wo Luther erstand,

für deines Volkes Tume

reich ich mein Herz und Hand.

Will halten und glauben

an Gott fromm und frei,

will, Vaterland, dir bleiben

auf ewig fest und treu.

Ach Gott, tu erheben

mein jung Herzensblut

zu frischem freud’gen Leben,

zu freiem frommen Mut.

Читать дальше