Heute geht der Transport schnell und reibungslos auf Autofähren, die an Bügeleisen erinnern und die extra gebaut sind für das flache Wattenmeer. Wer mit ihnen unterwegs ist, sollte an einen anderen Seemann von Föhr denken. An Hans Erich Brathering, einen Kapitän mit Bart und schwarzem Humor, der mit einer solchen Fähre vor einigen Jahren bis Gibraltar fuhr. Im Herbst, im Sturm, durch die Wellen der offenen Nordsee und der gefürchteten Biskaya. Ein thailändischer Hotelunternehmer hatte die Fähre „Nordfriesland“ gekauft, und jemand musste sie sicher nach Asien bringen. Vor allem die erste Etappe über die Meere des Nordens war eine heikle Sache. Keiner wollte, doch einer musste es machen.

Selbst als in hoher Dünung die Treibstoffleitungen der kleinen Fähre verstopften, als die Funkanlage ausfiel, als der thailändische Kapitän seekrank wurde und der Maschinist nur durch Trunkenheit auffiel, blieb Brathering so gelassen, wie es sich für einen Kapitän von Föhr gehört. „Dass es keine Spazierfahrt werden würde, war mir klar. Ich freute mich über das Abenteuer. Meine Familie fährt seit vielen Generationen zur See, und ich hatte schon früh gelernt, ein Boot zu steuern.“ Schon früh gelernt, das meint: Um als Kind ans Steuerrad zu gelangen, hatte Brathering einen Hocker unter den Füßen.

Die kleine Fähre schaffte es bis Thailand, wie Brathering später im „Inselboten“ las, der Heimatzeitung auf Föhr. Eine Urlauberin hatte die ehemalige „Nordfriesland“ erkannt und fotografiert. Bratherings Sehnsucht, die heutige „Raja 1“ wiederzusehen, hält sich in Grenzen. „Bei uns auf Föhr ist es ohnehin schöner als auf Ko Samui“, sagt er.

DIE LEGENDE

VON PIDDER LÜNG

Zu Inseln gehören Mythen und Sagen, die sich am Feuer erzählt wurden, wenn der Sturm um die Häuser brüllte. Besonders verdient machte sich der Holsteiner Dichter Detlev von Liliencron (1844 –1909). Ihm ist es zu verdanken, dass die versunkene Insel Rungholt ins kollektive Gedächtnis des Nordens überging. Von ihm stammt auch der Ausruf: „Lewwer duad üs Slaav!“, lieber tot als Sklave. Der Ausspruch wurde so etwas wie ein Werbeslogan für die Trotzigkeit der Nordfriesen und fehlt heute in keinem Faltblatt einer Bürgerinitiative.

Der Satz stammt aus der Ballade „Pidder Lüng“, die ausgerechnet auf Sylt spielt, heute weniger für sozialkritische Parolen als eher für den Porsche Cayenne bekannt. Diese Ballade wiederum geht zurück auf eine mehr als zweihundert Jahre alte Geschichte von Christian Peter Hansen und spielt zur Zeit der dänischen Besatzung.

Ein Amtmann namens Henning Pogwisch betritt die Hütte des Fischers Pidder Lüng und seiner Eltern, um Steuern einzutreiben. Der Fischer aber weigert sich und verweist auf die gewohnheitsrechtlichen Freiheiten der Friesen:

| Frii es de Feskfang, |

Frei ist der Fischfang, |

| frii es de Jaght, |

frei ist die Jagd, |

| frii es de Strönthgang, |

frei ist der Strandgang, |

| frii es de Naght, |

frei ist die Nacht, |

| frii es de See, de wilde See |

frei ist die See, die wilde See |

| en de Hornemmer Rhee. |

an der Hörnumer Reede . |

|

|

| Lewwer duad üs Slaav! |

Lieber tot als Sklave! |

Was beim Steuereintreiber auf wenig Verständnis stößt. Er beleidigt Lüng und seine Familie nicht nur, sondern spuckt in einen Topf mit dampfendem Grünkohl. Der Fischer ist nun außer sich und steckt Pogwisch mit den Worten „Wer in den Kohl spuckt, der soll ihn auch fressen“ in den Topf, bis dieser erstickt. Die bewaffnete Eskorte ersticht Lüng und zieht zu einer Racheaktion über die Insel. Jede Strophe endet mit der Parole „Lewwer duad üs Slaav!“.

In einer anderen Version flüchtet Lüng mit dem Boot seines Vaters von Sylt und segelt jahrelang über die Nordsee, bevor er sich nach Hörnum zurücktraut, um eine Mannschaft zusammenzustellen und eine zweite Karriere als Pirat zu beginnen. Auf die Insel kehrt er nur noch selten zurück; seine erfolgreichen Raubzüge lassen ihn leichtsinnig werden. In Westerland lockt man ihn in eine Falle. Gemeinsam mit anderen verurteilt man ihn zum Tode.

FIRE

ISLAND

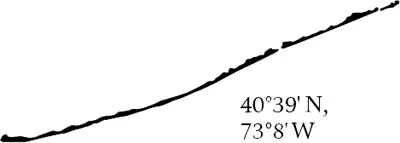

DER WELLENBRECHER

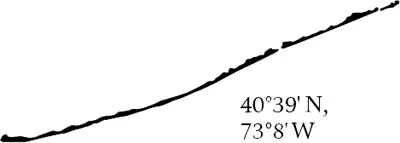

Wir kamen kurz nach einem Wintersturm auf die Insel, diesen schmalen Wellenbrecher vor Long Island. Der Strand war einsam. Alles wirkte zerzaust, als wir am Fire Island Lighthouse spazieren gingen. Im Inselmuseum hängen Titelseiten, die von Hurrikanen und Schiffsunglücken erzählen. Ein magischer, ein wilder Ort im Atlantik, so nahe an New York City .

Hätten Sie's gewusst? Vor den deutschen Küsten liegen an die vierzig unbewohnte Inseln, und einige sind sogar Hunderte Hektar groß. Robinson hätte sich allerdings nur auf den wenigsten wohlgefühlt. Sie sind wirklich nur etwas für Hartgesottene – Möwen, Austernfischer, Heidschnucken.

Einladend sehen die meisten nicht unbedingt aus. Aber sie erfüllen die Definition. Insel: ein Stück Land, das selbst bei Hochwasser noch über den Meeresspiegel rausguckt. Unbewohnt heißt: keine Menschen. Robben und Vögel zählen nicht, der Vogelwart, der ein paar Monate im Jahr bei ihnen verbringt, auch nicht.

Einige der unwirtlichen Flecken schaffen es nur so eben gerade auf die Liste: Japsand, der nördlichste und kleinste der nordfriesischen Außensände ist komplett unbewachsen, das Eiland ragt einen Meter aus dem Wasser und geht bei Sturmflut ganz unter. Mellum, erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, weist immerhin drei Meter über null aus. Hier sind inzwischen 200 Pflanzenarten heimisch. Und im Zweiten Weltkrieg gab es hier tatsächlich auch Bewohner – die Besatzung einer Flak-Batterie.

Читать дальше