Die Lenkungs- oder auch Entscheidungsgruppe (auch Steuerungsgruppe oder Steering Committee) trägt die Gesamtverantwortung für den Prozess und Inhalt der Bedarfsplanung. Sie gibt die »Marschrichtung« und Rahmenbedingungen vor, innerhalb der sich die Feuerwehrbedarfsplanung bewegen soll. Sie fungiert als eine Art Aufsicht über die Arbeitsgruppe und kontrolliert deren Arbeitsergebnisse. Entscheidungen, die nicht innerhalb der Arbeitsgruppe getroffen werden können (zum Beispiel aufgrund eines fehlenden Konsenses unter den Arbeitsgruppenmitgliedern), werden zur Entscheidung an die Lenkungsgruppe gerichtet. Sie ist mit hochkarätigen Entscheidungsträgern besetzt, deren Zeitressourcen in der Regel »zu wertvoll« sind, um sie mit der Projektarbeit in der Arbeitsgruppe einzusetzen. Mitglieder sind – sofern sie nicht bereits Mitglieder der Arbeitsgruppe sind – die durch die Bedarfsplanung betroffenen Fachämter der Kämmerei, Liegenschaften, Personalangelegenheiten und Personalvertretung. Des Weiteren ist die Verwaltungsspitze erforderliches Lenkungsgruppenmitglied – in großen Kommunen in der Regel der zuständige Dezernent, in kleinen Kommunen auch der Bürgermeister direkt.

Neben der Entscheidungs- und Kompetenzebene unterscheidet sich die Lenkungs- von der Arbeitsgruppe auch dahingehend, dass die Lenkungsgruppe tendenziell stärker die gemeindlichen Interessen und Notwendigkeiten im kommunalen Gesamtkontext im Auge behält, während sich die Arbeitsgruppe inhaltlich innerhalb der fachspezifischen Belange der Feuerwehr bewegt.

Weitere Interessengruppen

Wie in Bild 16 exemplarisch dargestellt, gibt es bei der Feuerwehrbedarfsplanung noch weitere (zum Teil nur indirekt) betroffene Interessenträger, auf die an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen werden soll. Von der Kommunalverwaltung mit dem Hauptinteresse ihrer Pflichterfüllung über die Lokalpolitik, die von der Macht der Gestaltungsmöglichkeiten sowie der (Wieder)wahl in kommenden Legislaturperioden geleitet ist, bis hin zur »Feuerwehrindustrie«, für die im Bedarfsplan Beratungs- und Beschaffungsaufträge für mehr und größere Fahrzeuge, Gerätschaften oder Neubauten generieren werden, ist die Landschaft der »Stakeholder« bei der Bedarfsplanung vielfältig.

3.7 Rolle der Aufsichtsbehörden (Kommunalaufsicht)

Alle Verwaltungstätigkeiten unterliegen der staatlichen Aufsicht, die für den kommunalen Bereich in den jeweiligen Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungen der Länder geregelt ist.

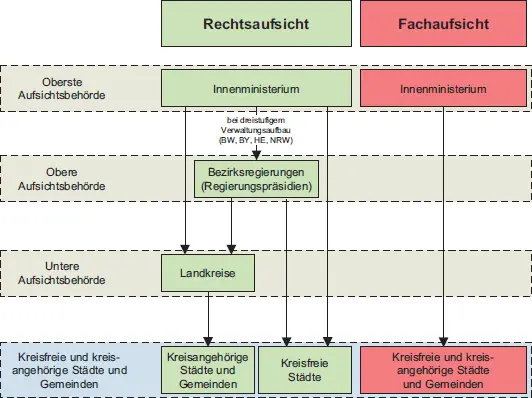

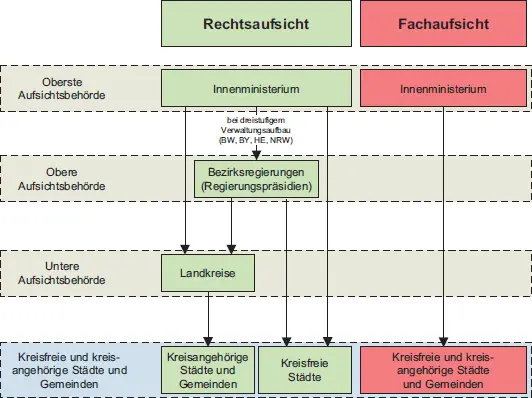

Als Aufsichtsbehörde werden die nächsthöheren Verwaltungseinheiten bezeichnet, wie in Bild 15 schematisch dargestellt ist. Die meisten Flächenländer folgen mittlerweile 24 einem zweigliedrigen Verwaltungsaufbau mit dem Ministerium als oberste Aufsichtsbehörde und den Landkreisen als untere Aufsichtsbehörden.

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen existieren die Bezirksregierungen bzw. Regierungspräsidien als sogenannte »Mittelbehörden«. In diesem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ist der Landkreis die untere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden. Die Bezirksregierung als Mittelbehörde ist die Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte sowie die Kreise und ist gleichzeitig obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Inneres zuständige Ministerium (beispielsweise § 53 BHKG für Nordrhein-Westfalen).

Die Aufsichtsbehörden schützen die Kommunen in ihren Rechten und sichern die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellen sicher, dass die Kommunen die geltenden Gesetze beachten und die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises rechtmäßig und zweckmäßig ausführen (§ 170 Abs. 1 NKomVG).

Es ist zwischen der rechtsmäßigen Aufsicht (Rechtsaufsicht oder auch Kommunalaufsicht) und der zweckmäßigen Aufsicht (Fachaufsicht oder auch Sonderaufsicht) zu differenzieren, die sich in ihren Kontrollmaßstäben und im Intensitätsgrad der Beaufsichtigung unterscheiden.

Die Rechtsaufsicht ist auf die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der gemeindlichen Selbstverwaltung beschränkt. Das Weisungsrecht wird durch die Fachaufsicht ausgeübt, welches über den Rahmen der Gesetzmäßigkeit hinausgeht und hierdurch eine Einflussnahme auf die Zweckmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung ermöglicht. Mit anderen Worten überwacht die Rechtsaufsicht, »ob« die Kommune ihren gesetzlichen Aufgaben nachkommt, während die Fachaufsicht überprüft, »wie« sie das tut. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist im BHKG zur Rolle der Rechtsaufsicht (gesetzmäßige Erfüllung) explizit formuliert:

»Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu sichern.« (§ 54 Abs. 2 BHKG)

Bild 16: Organisation der Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Zur zweckmäßigen Aufsicht (Fachaufsicht) ist in § 54 Abs. 3 BHKG geregelt:

»Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben kann die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz zu sichern.« (§ 54 Abs. 3 BHKG)

In diesem Beispiel wird deutlich, dass der oberen und unteren Aufsichtsbehörde nur die Rechtsaufsicht obliegt, während fachliche Vorgaben allein der obersten Aufsichtsbehörde (hier: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen) und nur als allgemeine Weisung (also nicht im Einzelfall) vorbehalten bleiben (so auch Schütte, 2000).

Beider Rechtsaufsicht darf keine Zweckmäßigkeits- oder Ermessenskontrolle der freiwilligen oder pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben stattfinden (vgl. Lübking/Vogelsang, 1998, S. 83, Rn. 123). Steht der Gemeinde ein Handlungsspielraum zu, kann dieser durch die Aufsichtsbehörde nicht eingeengt werden (vgl. Lübking/Vogelsang, 1998, S. 83, Rn. 124). Als Beispiel hierfür sei ein Urteil des VG Regensburg vom 22. Oktober 2003 (Az.: RO 3 K 02.2309) angeführt, wonach die Entscheidung einer Gemeinde zwei Freiwilligen Feuerwehren an einem Standort gemeinsam unterzubringen, rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden ist, wenn die Hilfsfrist für beide Ortsteile eingehalten wird.

Die verfassungsrechtliche Formulierung über das Recht der Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 GG), impliziert dabei, dass das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht auch nur im Rahmen der Gesetze eingeschränkt werden kann, (vgl. auch Kapitel 4.1.2 zur Bindungskraft von Rechtsnormen (Normenhierarchie)). Ganz konkret bedeutet das, dass die Kommunalaufsicht ein Planungsziel, das eine Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung zur Feuerwehrbedarfsplanung zugrunde legt, nicht zu beanstanden hat, wenn keine gesetzlichen Vorgaben existieren, etwaige gesetzliche Vorgaben eingehalten werden oder wenn die allgemeinen Wertungsmaßstäbe berücksichtigt wurden.

Existieren durch den Gesetzgeber oder durch Weisungen der obersten Aufsichtsbehörde keine bedarfsplanerischen Vorgaben, können von den Rechtsaufsichtsbehörden auch keine fachlichen Vorgaben »erfunden« und durchgesetzt werden (vgl. hierzu die Situation zu den Handreichungen der Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen in Kapitel 4.6.11). Der »Wunsch« eines Kreisbrandmeisters zur Anwendung der Planungsziele der AGBF (vgl. Kapitel 4.5) – um ein nicht selten auftretendes Beispiel aus der Praxis zu nennen – ist schlichtweg unwirksam, da dieser nur die Rechts-, aber nicht die Fachaufsicht ausübt. Von den Aufsichtsbehörden sind demnach auch keine unrealistisch (hohen) Planungsziele zu fordern, die in der Praxis nicht unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu realisieren sind. Erst recht ist ein »Erpressen« der Kommunen durch die Aufsichtsbehörden nicht legitim, indem den Kommunen im Bereich des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung Vorgaben auferlegt werden, bei deren Nichterfüllung in anderen kommunalen Bereichen außerhalb des Brandschutzes als Druckmittel Privilegien verwehrt oder Sanktionen angedroht werden.

Читать дальше