Systematisierungsmöglichkeiten des Feldes

Das herausragende Merkmal des Feldes der Sozialen Arbeit ist heute die große Heterogenität. Entsprechend schwierig ist es, dieses Feld zu systematisieren. (Nebenbei bemerkt zeigt sich hier außerdem eine begriffliche Schwierigkeit, werden doch die Begriffe Handlungsfelder, Praxisfelder, Arbeitsfelder und Aufgabenfelder in der Literatur uneinheitlich verwendet.) Als Kriterien für die Einteilung der Einrichtungen und Maßnahmen der Sozialen Arbeit werden beispielsweise vorgeschlagen (vgl. Parpan-Blaser 2005:135; Müller 2013:758 f.):

• Problemstellung (z. B. Abhängigkeit, Erwerbslosigkeit, soziale Auffälligkeit, Entwicklungsbeeinträchtigung, u. a. m.),

• Zielgruppe nach Problemstellung (z. B. wohnungslose Menschen, Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, straffällige Jugendliche und junge Erwachsene, u. a. m),

• Zielgruppe nach biografischen Stationen im Lebenslauf (z. B. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte),

• Methode/Angebot (z. B. Beratung, Bildungsarbeit, Unterstützung, Prävention),

• Organisationsform (z. B. aufsuchende Soziale Arbeit, Heimerziehung, Beratungsstellen, polyvalenter Sozialdienst, psychiatrische Tagesklinik etc.).

Chassé/von Wensierski haben ihren Versuch einer konsistenten Gliederung des Feldes für den Sammelband ›Praxisfelder der Sozialen Arbeit‹ (2004a) verglichen mit dem Bemühen von Sisyphos (vgl. ebd.:13). Auf ihre etwas komplizierte Systematik soll hier kurz eingegangen werden, um die Schwierigkeit einer Einteilung deutlich zu machen. Sie nehmen einerseits die sozialpädagogische Traditionslinie mit der ›Sozialpädagogisierung der Lebensalter‹ auf und unterscheiden dabei die drei Bereiche Kinder- und Jugendhilfe, Erziehungs- und Familienhilfen sowie Altenhilfe. In einem zweiten Teil nehmen sie die These der Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Sozialen Arbeit auf und stellen Artikel zu Sozialer Arbeit in spezifischen Bereichen zusammen, welche in den letzten 30 Jahren als eigenständige, professionalisierte und hoch spezialisierte Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit entstanden seien (Beratung, Sexualerziehung, Soziale Dienste im Gesundheitswesen, Sozialpsychiatrie, Strafvollzug, schließlich Migration und Soziale Arbeit sowie Selbsthilfe, u. a. m.). Zwei Bereiche jedoch konnten in diese Systematik nicht integriert werden und werden daneben gestellt: Die Frauenbewegung und ihre Institutionen (Fraueninitiativen und -projekte sowie Frauenhäuser), und das Thema Armut und Benachteiligung im Sozialstaat (mit den spezifischen Ansätzen der Sozialen Arbeit mit Randgruppen, Sozialhilfe, Schuldnerberatung, Arbeitslosenarbeit).

Heiner (2010:88 ff.) greift in ihrer Gliederung der Aufgabenfelder Sozialer Arbeit zunächst die Etappen des Lebenslaufs auf (›Altersgruppe, Lebensphase‹), darüber hinaus führt sie eine zielbezogene Aufgabengliederung ein, die sie mit den Begriffen Personalisation, Qualifikation, Reproduktion, Rehabilitation und Pflege sowie Resozialisation umschreibt.

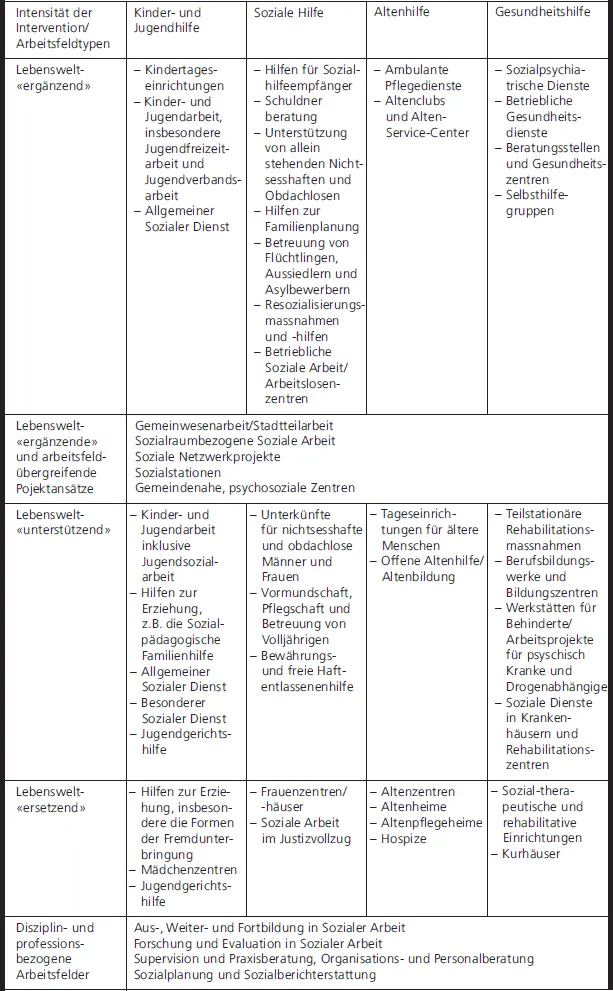

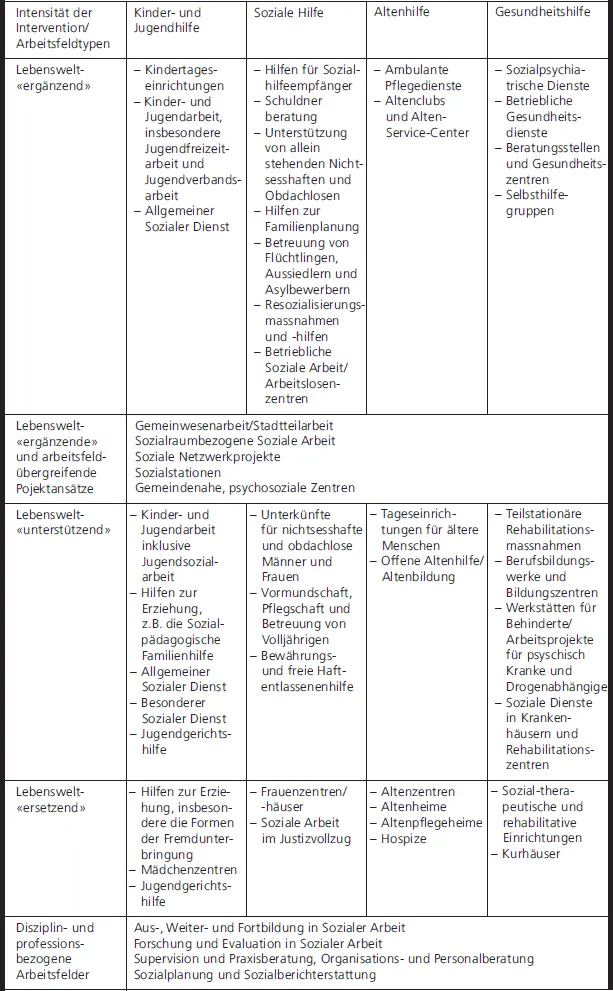

Thole (vgl. 2012a:23 f.) bezieht sich in seiner Systematisierung zunächst auf die beiden Traditionslinien der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, und er schlägt vor, dann von einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit zu sprechen, wenn »öffentlich organisierte, soziale, unterstützende beziehungsweise pädagogische Hilfen und Dienste zur sozialen Lebensbewältigung oder Bildung angeboten oder organisiert werden«. Ganz allgemein gehe es in der Sozialen Arbeit um »öffentlich organisierte Aufgaben der sozialen Grundversorgung, Hilfe, Unterstützung und Bildung durch fachlich einschlägig qualifizierte Personen« (ebd.). Auf der Grundlage dieser Definition unterscheidet er vier große Praxisfelder der Sozialen Arbeit: Kinder- und Jugendhilfe, Erwachsenenbezogene Soziale Hilfen, Altenhilfe, Angebote im Gesundheitssystem – und daneben bzw. darüber hinaus – Gemeinwesenarbeit/Stadtteilarbeit, Sozialraumbezogene Soziale Arbeit. Die einzelnen Arbeitsfelder (innerhalb dieser Praxisfelder) werden bei Thole nach Intensität der Intervention bzw. ›Einmischungsgrad‹ unterschieden: Lebenswelt ergänzend, Lebenswelt unterstützend, Lebenswelt ersetzend.

In dieser Systematik werden altersbezogene, zeit-, orts- und zielgruppenorientierte Aspekte weitgehend ignoriert, so der Autor; auch bilde sich darin nicht ab, dass seit den 1990er Jahren zielgruppenbezogene Angebote an Bedeutung gewonnen haben, und dass sich die Soziale Arbeit für spezifische neue Problemkonstellationen sensibilisiert hat (wie z. B. für geschlechterspezifische oder interkulturelle Arbeit, vgl. ebd.:27).

Die Systematik von Thole (  Abb. 2) stellt eine mögliche Gliederung dar, die einen guten Überblick bietet über das Spektrum der Sozialen Arbeit. Im Gegensatz zu Thole unterscheiden wir in diesem Lehrbuch jedoch nicht zwischen Arbeits- und Praxisfeldern, sondern sprechen lediglich von Praxisfeldern innerhalb des Feldes der Sozialen Arbeit. In Bezug auf den Einmischungsgrad verwenden wir die Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten.

Abb. 2) stellt eine mögliche Gliederung dar, die einen guten Überblick bietet über das Spektrum der Sozialen Arbeit. Im Gegensatz zu Thole unterscheiden wir in diesem Lehrbuch jedoch nicht zwischen Arbeits- und Praxisfeldern, sondern sprechen lediglich von Praxisfeldern innerhalb des Feldes der Sozialen Arbeit. In Bezug auf den Einmischungsgrad verwenden wir die Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten.

Neben der Unterteilung in Praxisfelder (und Interventionsintensität) ist des Weiteren die Unterscheidung wichtig hinsichtlich der Trägerschaft von Einrichtungen. Hier finden sich zwei Typen:

• Öffentliche Trägerschaft: Dies sind Institutionen, mit denen der Staat seine soziale Verantwortung und seine gesellschaftlichen Integrationsbemühungen, seine sozialen Hilfeanliegen und Bildungsbemühungen organisiert und adressiert. Auch alle Interventionen auf gesetzlicher Grundlage – z. B. öffentliche Sozialhilfe, Vormundschaftsrecht, Strafrecht – werden durch staatliche Dienste und Ämter erbracht bzw. organisiert.

• Private Trägerschaft: Dazu gehören Einrichtungen und Angebote, die auf private Initiative hin entstanden sind. Sie stellen das Netz der Freien Träger Sozialer Arbeit dar. Häufig sind solche private Sozialwerke als Verbände oder Vereine organisiert. Ihre Kosten werden teils durch Spenden, zunehmend jedoch auch von öffentlichen Subventionen getragen.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Freiwilligenarbeit (z. B. in der Begleitung von Alten, Kranken, Strafenentlassenen etc.) sowie der Selbst- und Nachbarschaftshilfe im Feld der Sozialen Arbeit eine hohe Bedeutung zukommt. An den Schnittstellen zwischen professioneller und freiwilliger Arbeit bzw. Selbsthilfe nehmen Sozialarbeiterinnen wichtige Funktionen wahr in Ausbildung und Anleitung, Koordination und Vermittlung. (Vgl. u. a. Gildemeister 1993:6; Thole 2012a:24.; Zwicky/Fehlmann 2005:168 f.)

Abb. 2: Systematisierung von Praxisfeldern (Thole 2012a:28)

2.2.2 Professionsauftrag und Zielsetzung

Die bisherigen Ausführungen zu den historischen Wurzeln der Sozialen Arbeit und zu den Praxisfeldern enthielten – mehr oder weniger explizit – immer auch Aussagen zu Aufgabenstellung und Zielsetzung der Sozialen Arbeit. Der gesellschaftliche Auftrag, den die Soziale Arbeit erfüllt, ist damit jedoch noch nicht hinreichend beschrieben. So soll im Folgenden geklärt werden, für welche gesellschaftliche Aufgabe die Soziale Arbeit Zuständigkeit beansprucht und wie sie diese Aufgabe versteht. Ohne näher auf den Diskurs zur Theoriebildung in der Sozialen Arbeit einzugehen wollen wir versuchen, die unterschiedlichen Antworten auf die Frage nach Aufgabe und Zielsetzung Sozialer Arbeit aus dem aktuellen Theoriediskurs zusammenzutragen und deren Kern zu bestimmen.

Читать дальше

Abb. 2) stellt eine mögliche Gliederung dar, die einen guten Überblick bietet über das Spektrum der Sozialen Arbeit. Im Gegensatz zu Thole unterscheiden wir in diesem Lehrbuch jedoch nicht zwischen Arbeits- und Praxisfeldern, sondern sprechen lediglich von Praxisfeldern innerhalb des Feldes der Sozialen Arbeit. In Bezug auf den Einmischungsgrad verwenden wir die Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten.

Abb. 2) stellt eine mögliche Gliederung dar, die einen guten Überblick bietet über das Spektrum der Sozialen Arbeit. Im Gegensatz zu Thole unterscheiden wir in diesem Lehrbuch jedoch nicht zwischen Arbeits- und Praxisfeldern, sondern sprechen lediglich von Praxisfeldern innerhalb des Feldes der Sozialen Arbeit. In Bezug auf den Einmischungsgrad verwenden wir die Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten.