1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Im folgenden Kapitel werden nach den Erkenntnissen jeder dieser Disziplinen einige grundlegende Prozesse des Alterns geschildert. Im Rahmen der biologischen Dimension werden sowohl biologische als auch physiologische Aspekte angesprochen. Bei jeder Disziplin wird anschließend verglichen, ob die Forschungsergebnisse des Alterns in der Regelentwicklung (wenn es diese überhaupt gibt) mit den Erkenntnissen für Menschen mit geistiger Behinderung übereinstimmen.

Obwohl jede dieser Disziplinen einen bestimmten Aspekt des Alterns hervorhebt, ist jeder ältere Mensch mit einer geistigen Behinderung einzigartig und unablösbar mit seiner Lebensgeschichte verbunden (  Kap. 4). Auch gibt es nicht den Homo Biologicus, den Homo Psychologicus oder den Homo Soziologicus. Es gibt nur Disziplinen, die bestimmte konzeptionelle Dimensionen akzentuieren. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung können und dürfen keinesfalls auf eine dieser Interpretationsebenen reduziert werden, da sonst die Einzigartigkeit des Menschen und die Heterogenität dieses Personenkreises nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Kap. 4). Auch gibt es nicht den Homo Biologicus, den Homo Psychologicus oder den Homo Soziologicus. Es gibt nur Disziplinen, die bestimmte konzeptionelle Dimensionen akzentuieren. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung können und dürfen keinesfalls auf eine dieser Interpretationsebenen reduziert werden, da sonst die Einzigartigkeit des Menschen und die Heterogenität dieses Personenkreises nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Das Lebensalter eines Menschen ist nicht mit seinem biologischen Alter gleichzusetzen. Biologisches Altern meint die gesundheitliche Situation, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit einer Person. Altern stellt aus biologischer Sicht ein multifaktorielles Geschehen dar.

Der Verfall von körperlichen Fähigkeiten, Krankheit und Sterben wird in dem multifaktoriellen biologischen Modell erklärt durch:

• genetische Determinanten

• Umgebung (toxische Substanzen, kulturelle Einflüsse, Verkehr usw.)

• Lebensstil (Diät, körperliche Fitness, Genuss von Alkohol, Tabak, chemische Substanzen)

• medizinische Hilfen (präventive, therapeutische und rehabilitative).

Diese Faktoren beeinflussen auch den biologischen Alternsprozess von Menschen mit geistiger Behinderung. Darüber hinaus haben viele Menschen mit geistiger Behinderung bei der Geburt weitere Beeinträchtigungen, die nicht nur die Qualität ihres Lebens beeinflussen können, sondern in manchen Fällen auch den biologischen Alterungsprozess.

Körperliche Veränderungen sind während des ganzen Lebens zu beobachten. Deutlich erkennbare und schnelle Entwicklungen gibt es in Kindheit und Jugend. Sie bringen Wachstum und ermöglichen Fähigkeiten. Aber auch hier sind bereits Rückbildungen zu beobachten, wie z. B. bei der Thymusdrüse, die für das Wachstum zuständig ist.

Intrazellulär ist mit fortschreitendem Alter eine Verlangsamung der Synthese und des Abbaus der RNA und der Proteine festzustellen. D. h., es werden weniger Proteine gebildet, die jedoch eine längere Lebensdauer besitzen, dadurch aber anfälliger für Veränderungen in ihrer Struktur sind. In vielen Zellen kommt es mit zunehmendem Alter zu Stoffwechselstörungen und so zu einer Anhäufung von Abfallprodukten, die die Funktion der Zellen einschränken (vgl. Oyen, 1991, S. 190). Zur Zellalterung gehört zudem die nachlassende Aktivität vieler Enzyme. Aufgrund der physiologischen Altersatrophie schrumpfen Gewebe und Organe durch Zellverkleinerung oder Abnahme der Zellzahl.

In den Geweben kommt es zu strukturellen Veränderungen und zu Funktionsverlusten (vgl. Danner et al., 1994, S. 100). In einigen Geweben ist eine Atrophie zu beobachten, insbesondere in Herz und Hirn, die aus postmitotischen Zellen bestehen. Zudem werden vermehrt nicht korrekte oder gewebeuntypische Zellen gebildet. Eine erhöhte Steifheit der Gewebe erfolgt durch die Zunahme der Quervernetzungen bestimmter Moleküle und durch die Abnahme der Wasserbindefähigkeit. Die Elastizität der Gewebe nimmt durch die Mineralisierung der Elastinfasern ab.

Die biologischen und physiologischen Altersveränderungen lassen sich nach Böger & Kanowski (geändert durch Engel, 2001, S. 17) wie folgt zusammenfassen:

• Wasserverarmung

• Elastizitätsverlust der Gewebe durch Abbau elastischer Gewebeanteile

• Verlangsamung der Regenerationsprozesse der Gewebe

• Gewichts- und Größenabnahme der Organe und Muskeln

• Abbau von Knochenbälkchen

• Abnahme der Empfindlichkeit der Sinnesorgane

• Funktionsverminderung von Drüsen mit äußerer Sekretion (z. B. für Verdauungssäfte)

• Funktionsverminderung einiger Drüsen mit innerer Sekretion (z. B. für Hormone)

• Verlangsamung des Stoffwechsels und Abnahme der Oxidationsvorgänge.

Verschiedene körperliche Teilsysteme werden demnach in ihrer Funktion verringert und beeinflussen sowohl die körperliche und psychische Verfassung des älteren Menschen als auch die medizinischen Interventionen, z. B. durch Medikamente. So können die Zunahme des Körperfetts und die Abnahme des Körperwassers neben dem ausdauernden Laufen auch die Verteilung von Medikamenten im Körper beeinflussen. Die Abnahme der Temperaturregulation im Alter kann zur unbemerkten Unterkühlung und durch die Abnahme der Durstperzeption zur Exsikkose führen.

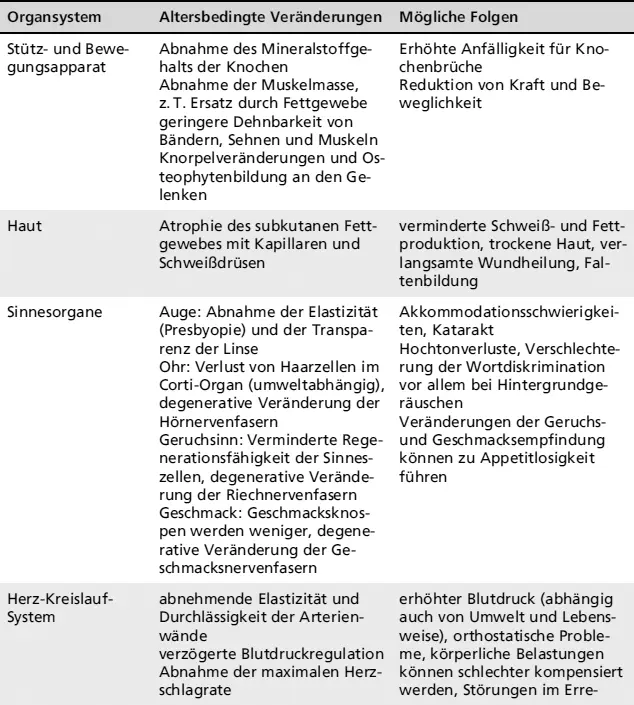

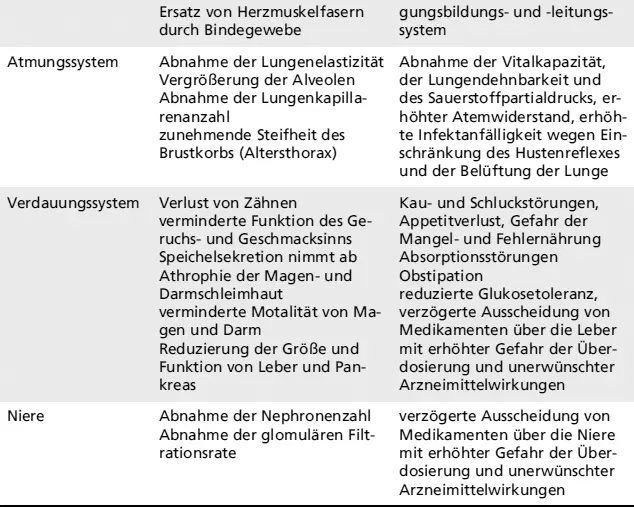

Im Folgenden sollen typische biologische Altersveränderungen in den einzelnen Organsystemen für Gesundheit, Intervention und der Funktionsweise skizziert werden.

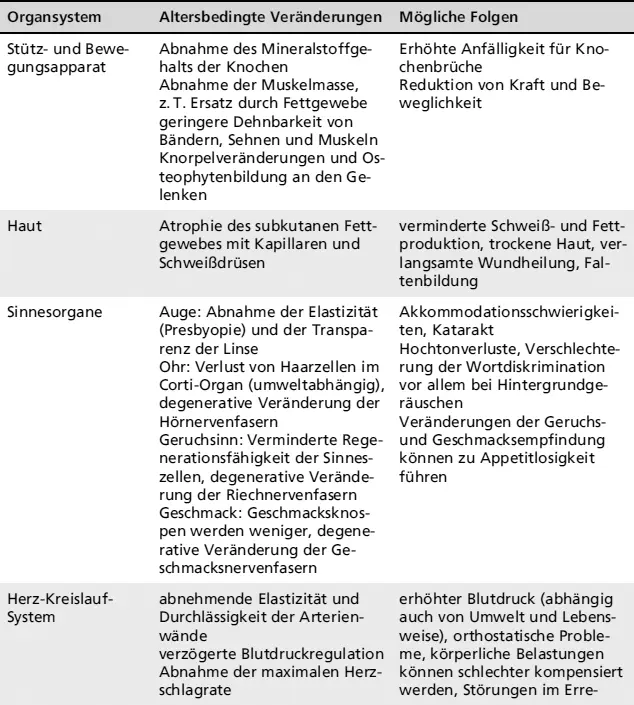

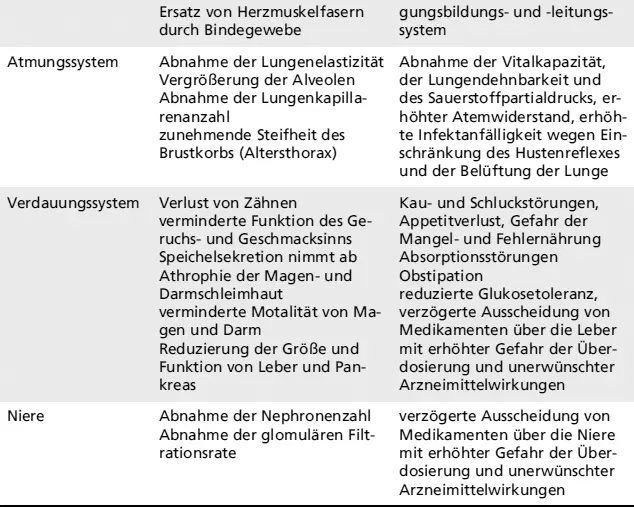

Tab. 4.1: Einige altersbedingte Veränderungen und mögliche Folgen (nach BMFSFJ, 2001; Nikolaus, 2000; Weyerer et al., 2008, S. 81 ff.).

OrgansystemAltersbedingte VeränderungenMögliche Folgen

Stütz- und Bewegungsapparat

Altersveränderungen des Bewegungsapparates betreffen vor allem die Muskulatur und das Skelett. Im höheren Lebensalter nimmt die Muskelmasse sehr schnell ab; mit der Abnahme erfolgt der Ersatz durch Fettgewebe. Muskelkraft, Ausdauer, Dehnbarkeit und Reißfestigkeit von Muskeln, Sehnen und Bändern nehmen ebenfalls ab. Diese biologischen Alternsprozesse führen zu einer generellen Verminderung der Körperkraft.

Ab dem 40. Lebensjahr beginnt die Rückbildung des Knochengewebes, auch Osteoporose genannt, die bei Frauen aufgrund der Verringerung des Östrogens nach der Menopause ausgeprägter auftritt als bei Männern, und einen Risikofaktor für Frakturen im Alter darstellt. Durch den geringen Wassergehalt der Zellen wird das Knorpelgewebe unelastisch und kann sich den täglichen Belastungen schlechter anpassen. Typische degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparats sind Arthrosen der verschiedenen Gelenke, z. B. Hüft- und Kniegelenke, degenerative Wirbelsäulenveränderungen, z. B. Skoliosen und Spondylolysen.

Die Konsequenz der Veränderungen des Skeletts, der Muskelkraft und der Gelenke macht sich in Einschränkungen der Beweglichkeit (Motorik und Mobilität) und Abnahme der Körpergröße bemerkbar.

Aufgrund der Abnahme des Wassergehalts und der Elastizität der Haut kommt es zur Faltenbildung und Hauterschlaffung. Die Haut wird dünner und die Pigmentbildung steigt. Die Nägel werden spröde. Schon im vierten Lebensjahrzehnt beginnt das Ergrauen der Haare, verursacht durch die Abnahme der Pigmentbildung in den Haarwurzeln. Ferner nimmt die Dichte der Kopfbehaarung ab.

Weitere physiologisch bedingte Veränderungen sind Abnahme der Geschmacksknospen und Verringerungen des Temperatur- und Schmerzempfindens.

Bei den Sinnesorganen sind vor allem Augen und Ohren betroffen. Zwischen dem 45. und 50. Lebensjahr beginnt in der Regel die Altersweitsichtigkeit. Die Nahakkommodation verschlechtert sich. Mit zunehmendem Alter nimmt außerdem die Eigenelastizität der Linse ab; die Akkommodationsfähigkeit wird immer geringer, bis etwa ab dem 65. Lebensjahr nur noch wenig Akkommodation möglich ist. Aufgrund von Veränderungen der Netzhaut und der lichtbrechenden Augenanteile verringert sich das Sehvermögen. Eine häufige Erkrankung im Alter ist das Glaukom (grüner Star) durch eine Erhöhung des Augeninnendrucks.

Читать дальше

Kap. 4). Auch gibt es nicht den Homo Biologicus, den Homo Psychologicus oder den Homo Soziologicus. Es gibt nur Disziplinen, die bestimmte konzeptionelle Dimensionen akzentuieren. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung können und dürfen keinesfalls auf eine dieser Interpretationsebenen reduziert werden, da sonst die Einzigartigkeit des Menschen und die Heterogenität dieses Personenkreises nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Kap. 4). Auch gibt es nicht den Homo Biologicus, den Homo Psychologicus oder den Homo Soziologicus. Es gibt nur Disziplinen, die bestimmte konzeptionelle Dimensionen akzentuieren. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung können und dürfen keinesfalls auf eine dieser Interpretationsebenen reduziert werden, da sonst die Einzigartigkeit des Menschen und die Heterogenität dieses Personenkreises nicht ausreichend berücksichtigt wird.