In der Bundesrepublik wird Walter Ulbricht als „Statthalter Moskaus”, als „Menschenfeind” und als „Unterdrücker des Volkes” dämonisiert und verhöhnt: „Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille.” – „Es hat alles keinen Zweck, der Spitzbart, der muß weg.”

In der DDR dagegen wird derselbe Mann von linientreuen Dichtern zur Übergröße hochstilisiert. Ein Max Zinnering schreibt: „Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und Richtung die Partei – mit Walter Ulbricht kämpft sich’s gut – voran, die Straße frei!” Und ein Horst Solomon sieht weit voraus: „Ein Tag wird kommen, Genosse Ulbricht, da wirst du in Hamburg auf unserem Parteitag sprechen; der Sozialismus marschiert in der Howaldtswerft, in Bayern und in den Bochumer Zechen ...”

Doch in diesem August 1961 kämpft Ulbricht dagegen, daß nicht noch mehr DDR-Werktätige zu den Hamburger Howaldtswerken, nach Bayern und in die Bochumer Zechen flüchten. Und dabei ist ihm kein politischer Trick zu schade. Noch am 15. Juni 1961 kommt es bei einer internationalen Pressekonferenz in Ostberlin zu einem denkwürdigen Dialog zwischen der Korrespondentin der „Frankfurter Rundschau”, Annamarie Doherr, und dem DDR-Staatsratsvorsitzenden. Annamarie Doherr fragt: „Würde die Bildung einer freien Stadt Berlin bedeuten, daß die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird?” Walter Ulbricht antwortet: „Ich verstehe Ihre Frage so, daß es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, daß wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, daß eine solche Absicht besteht. Die Bauarbeiter unserer Hauptstadt beschäftigen sich hauptsächlich mit Wohnungsbau, und ihre Arbeitskraft wird dafür voll eingesetzt. – Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!”

Genau das jedoch wird am Ende der geheimen Politbüro-Sitzung am Abend des 9. August auf dem Landsitz von Walter Ulbricht in der Schorfheide außerhalb von Berlin beschlossen. Schon in der Nacht zum 10. August beginnen die Vorbereitungen. Kasernierte Bereitschaftseinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit riegeln gegen ein Uhr morgens das SSD-Ministerium in der Ostberliner Normannenstraße hermetisch ab. Von hier aus überwachen in den nächsten Tagen Mitglieder des Politbüros die „Maßnahmen zur Grenzsicherung”.

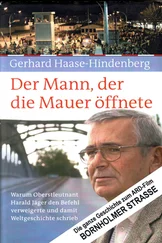

Im Ostberliner Stadtzentrum im Polizeipräsidium unweit vom Alexanderplatz, wird der eigentliche Einsatzstab der Operation Grenzsicherung einquartiert. Die Leitung der Operation übernimmt ein gewisser Erich Honecker.

Funk- und Telefonverbindungen werden zu allen Büros des Staatssicherheitsdienstes in allen Teilen der DDR geschaltet, ebenso zu den Kasernen der Nationalen Volksarmee. Zum Hauptquartier des Chefs der Sowjettruppen, Marschall Konjew, wird eine abhörsichere Direktleitung gelegt. Generale und Vertrauensleute der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der DDR und der Betriebskampfgruppen werden angewiesen, sich einsatzbereit zu halten.

Während die Westberliner bei schönem Sommerwetter im Wannsee baden, bereiten sich Politiker und Militärs im Westen auf ein ruhiges Wochenende vor, das ihnen Wetterdienste und Geheimdienste vorhergesagt haben.

Während der Bonner Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, in einer Fernsehrede den „Brüdern und Schwestern in der Zone” versichert, daß „der freie Zugang von Ost- nach Westberlin erhalten bleibt”, schreibt das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland”: „Das Maß ist voll. Die Regierung und die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik werden sich gegen westliche Agenten, Menschenhändler und Provokateure zu schützen wissen.”

Während der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kiel vor 7000 Zuhörern „als Gegenmaßnahmen gegen die erpresserische Berlin-Politik der Sowjetunion und der Sowjetzone Wirtschaftssanktionen” ankündigt, macht der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, einen groß angekündigten Besuch im Ostberliner Kabelwerk Oberspree. Der Anlaß: Eine Abteilung des Kabelwerkes – mit 5000 Werktätigen eines der größten Industrieunternehmen der DDR – hat einen Brief an den Staatsratsvorsitzenden geschrieben. Darin fordert die „Brigade Otto Krahmann” alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik auf, „genau wie wir selber besondere Anstrengungen für den Frieden zu machen, die westdeutschen Militaristen mit Taten in der sozialistischen Produktion zu schlagen und den aus Westberlin gesteuerten Menschenhandel wirksam zu unterbinden”. Der Appell wird in allen DDR-Zeitungen nachgedruckt. Walter Ulbricht lobt öffentlich den „kämpferischen Elan und die Einsatzbereitschaft” der Kabelwerker. Nun will er sich mit einer großen Rede bedanken.

An diesem Donnerstag, dem 10. August, um 14.00 Uhr, fällt die stattlich gebaute Genossin Margarethe Giersch im Kabelwerk Oberspree dem Staatsratsvorsitzenden um den Hals, drückt ihm erst einen schmatzenden Kuß auf die Wange und dann einen Blumenstrauß in die Hand und sagt: „Nun freuen wir uns besonders, daß Genosse Ulbricht uns heute auf unseren Brief und auf manch andere Fragen Antwort geben will.” Das Empfangskomitee des Betriebes klatscht Beifall. Ulbricht antwortet: „Eure Brigade hat verstanden, was die Glocke geschlagen hat.” Dann schreitet er, geschützt von einem Kordon von Leibwächtern, begleitet von jubelnden Parteigenossen, in die große Werkshalle ein. Ein Rednerpodium ist aufgebaut. Spruchbänder künden vom unaufhaltsamen Fortschritt des Sozialismus:

„Vorwärts, Seite an Seite mit unserem sowjetischen Brudervolk!” Fernsehkameras laufen. 3000 Kabelwerker sind in die Halle beordert worden. Die meisten stehen auf dem Steinboden. Ganz vorne sitzen auf zwölf aufgebauten Stuhlreihen die Funktionäre des Betriebes und Mitglieder des Zentralkomitees der Partei.

Ganz hinten auf einer fünf Meter hohen Kabelrolle hockt Kurt Wismach, 32 Jahre alt, blond, breitschultrig, 1,85 Meter groß. Ein Klotz von einem Mann. Als Drahtzieher an der großen Walzstraße, auf der glühendheiße Metallbänder zu Eisen-, Kupfer- und Aluminiumkabel dünngezogen werden, gehört er mit 1000 Mark im Monat zu den Spitzenverdienern des Betriebes. Heute hat Kurt Wismach Mittagsschicht. Er ist zusammen mit den 25 Kollegen seiner Abteilung froh über die willkommene Arbeitsunterbrechung. Er erzählt: „Keiner von uns wußte genau, was das ganze Staats-Theater in der Werkshalle eigentlich sollte. Natürlich haben wir seit Monaten schon über die Flüchtlingswelle gesprochen. Das war das Thema Nummer eins im ganzen Betrieb. Denn jeden Tag fehlten irgendwo wieder Leute, die in den Westen abgehauen waren. Viele spürten auch, daß sich politisch irgend etwas zusammenbraute. Denn so konnte es nicht weitergehen. Immer häufiger kam es zu Produktions- und Lieferschwierigkeiten.”

Auch Kurt Wismachs Bruder Günter ist schon in den Westen gegangen. Er schreibt jetzt Ansichtskarten aus Duisburg. „Ich war unentschlossen, ob ich ihm in den Westen folgen sollte; drüben lockten manche Freiheiten, die wir nicht hatten: Dort konnte man hinfahren, wohin man wollte, und man konnte sagen, was man dachte. Andererseits war Berlin meine Heimat. Ich war in der DDR und mit der DDR aufgewachsen. Ich verdiente gut und wollte hier meine Verlobte Helga heiraten.” Kurt Wismach sagt, daß er manchmal auch „sauer” gewesen ist auf die Flüchtlinge, die nicht nur den Staat, die Wirtschaft, sondern auch Freunde und Kollegen über Nacht im Stich gelassen hätten. „Besonders die Grenzgänger waren bei uns überall sehr unbeliebt. Die kassierten in Westberlin Westgeld, tauschten das zum Kurs von 1:4 ein und markierten bei uns im Osten den dicken Maxe. Im Westen drückten sie die Löhne, und bei uns kauften sie die Läden leer.”

Kurt Wismach ist kein SED-Mitglied, aber er ist auch kein fanatischer Gegner des Systems. Er ist ein kritischer, manchmal auch aufsässiger junger Mann. Als 24jähriger hat er beim Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 zusammen mit zwei Freunden die rote Sowjetfahne vom Mast geholt – mitten auf dem Ostberliner Alexanderplatz. „Wir haben für mehr Demokratie demonstriert und immer wieder ‚Freie Wahlen, Freie Wahlen’ gerufen.” Nachdem damals der Aufstand von sowjetischen Panzern und DDR-Soldaten zerschlagen worden ist, mußte er sich wie andere Demonstranten zehn Tage lang vor der Polizei und dem Staatssicherheitsdienst verstecken. Erst als die Regierung eine offizielle Amnestie verkündete, kam er aus seinem Unterschlupf und arbeitete weiter.

Читать дальше