Alle drei Sammlungen beriefen sich im Untertitel ausdrücklich auf den Ministerialerlass. Seinem Inhalt entsprachen sie kaum. Immerhin enthielten zwei von ihnen Cricket, und alle drei verzeichneten im Inhaltsverzeichnis ein Spiel namens Fußball allerdings nicht den Fußball Kochs. Vorgestellt wurde ein Spiel, das früher als Kreisfußball bekannt war und bei dem ein Spieler in der Mitte eines Kreises den Ball ins Freie befördern muss: eine Art Spiegelbild des fünf gegen zwei, wie es heutzutage jede Profimannschaft im Training spielt. Doch gerade für die avisierte Zielgruppe der älteren Schüler war wenig Brauchbares dabei.

Auch Koch gab zu, dass es „unter vielem Wertlosen und manchem geradezu Verkehrten nur ganz vereinzelt brauchbare Anweisungen“ unter den Neuerscheinungen gab. „Verantwortlich aber wurde für die Mißerfolge […] nicht derjenige gemacht, der die Sache ohne richtige Einsicht und verkehrt angefaßt oder sie nur lau betrieben hatte“, klagte er, „die Schuld fiel auf die Spiele selbst zurück.“ 14Es fehlte an Fachleuten, Organisation und Geld. Während die Fußballbewegung der Sportsleute Fortschritte machte und sich einige Vereine gründeten, trat die Spielbewegung der Turner Mitte 1880er Jahre auf der Stelle.

Auch deshalb, weil viele Turner ihre Autorität untergraben sahen. Sie kamen sich vor wie ein alter Wandersmann, der plötzlich den Wald vor lauter Mountainbikern nicht mehr sieht. „Kalt und nüchtern, gewappnet bis an die Zähne, eisig und frostig standen uns im Dienste unserer Turnerei ergraute Männer gegenüber“, berichtete Wortmann aus Leipzig. 15Viele Turnlehrer hatten der Spielbewegung von jeher skeptisch gegenübergestanden. Obwohl in den Turnvereinen kaum noch gespielt wurde, verwies man leicht beleidigt darauf, dass schließlich schon Jahn und vor allem GutsMuths die Bedeutung der Spiele erkannt hatten.

Als GutsMuths’ Spielbuch, das von Koryphäen der Turnbewegung regelmäßig aktualisiert und erweitert wurde, 1885 in der siebten Auflage erschien, beschwerte sich der Chemnitzer Oberturnlehrer Moritz Zettler in einer Rezension über die neuen Spielesammlungen: „Auf mich machte diese emsige Herausgabe solcher Werke, von denen wohl die meisten, ohne irgend einen Verlust wach zu rufen, schon wieder verschollen sind, den Eindruck, als ob man gar nicht die alte classische Quelle ‚Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes‘ von GutsMuths gekannt hätte.“ 16Dann kam Zettler auf den Punkt: „Ja man that mitunter auch so, als ob die bisherigen Träger der Turnsache sich um die Belebung und Förderung des Spielbetriebes der heranwachsenden Jugend ganz und gar nicht gekümmert hätten.“ 17Dass in dieser Neuauflage von GutsMuths’ Buch zum ersten Mal beide Spielarten des englischen Fußballs aufgenommen worden waren, erwähnte Zettler nicht.

1888 lieferte sich Zettler in der „Deutschen Turn-Zeitung“ dann einen Strauß mit August Hermann, der erneut eine Lanze für Neuerungen brach und etwa das Geräteturnen durch volkstümliche Übungen ergänzen wollte. Auch dort verteidigte Zettler das Turnen und schimpfte über die Folgen des Spielerlasses von 1882: „Ich freue mich, daß diese Spielsucht wieder geschwunden ist.“ 18Fünf Jahre später ergänzte er die vielen Bibliotheksmeter an Spielliteratur um ein eigenes Werk wobei man fairerweise sagen muss, dass Zettlers „Die Bewegungsspiele. Ihr Wesen, ihre Geschichte und ihr Betrieb“ eher eine weltweit angelegte Studie über Spiele als eine simple Regelsammlung war.

Trotz aller Hindernisse sorgten die Reformvereine dafür, dass das Thema Schulspiele auf der Tagesordnung blieb. Mitte der 1880er Jahre nahm der Druck wieder zu. Einer der Gründe war, dass ein deutscher Lehrer auf Staatskosten nach England gefahren war, um die Rolle der Schulspiele an den Public Schools zu studieren. Er hieß Hermann Raydt und reiste quasi mit den besten Wünschen von Reichskanzler Otto von Bismarck. Der hatte die Schönhausen-Stiftung ins Leben gerufen, die nach seinem Geburtsort benannt und für Lehramtskandidaten an höheren Schulen gedacht war. Raydt war einer der ersten Stipendiaten.

Der zukünftige Lehrer aus Ratzeburg besuchte im Sommer 1886 zwei Schulen in Schottland sowie das Eton College in Windsor, die älteste Public School Winchester College und natürlich Thomas Arnolds ehemalige Schule in Rugby jene Schule, die entscheidend an der Entwicklung des Fußballs beteiligt war. Über seine Erlebnisse schrieb Raydt eine Reihe von Artikeln im „Hannoverschen Courier“ (die Koch las) und veröffentlichte 1889 ein Buch mit einem wenig einfallsreichen Titel und desto programmatischeren Untertitel: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Englische Schulbilder in deutschem Rahmen“.

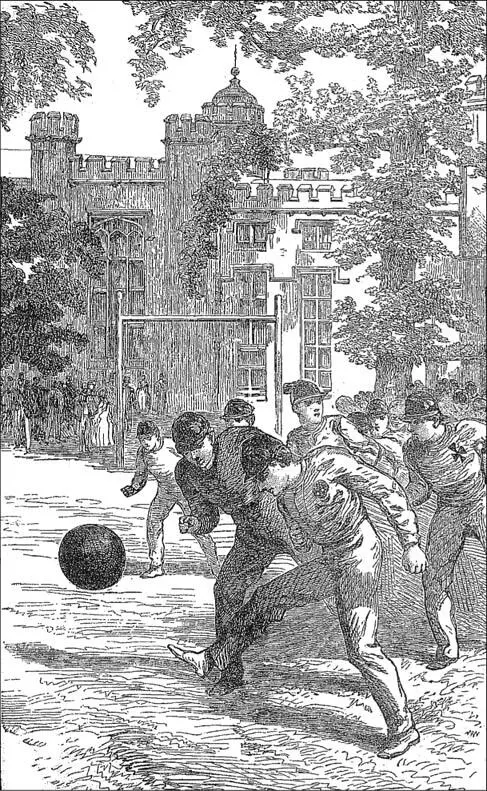

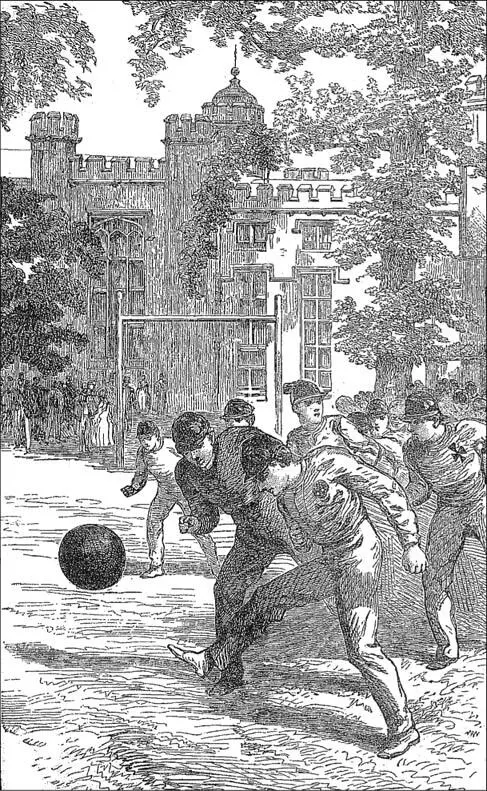

„Football zu Rugby“: Abbildung aus Hermann Raydts England-Bericht „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, 1889.

Raydts Buch war eine fast schwärmerische Werbung für die englischen Schulspiele. Abgefasst war der Reisebericht in Form von Briefen an einen imaginären Schüler eine Referenz an Ludwig Adolf Wiese und seine „Deutschen Briefe über englische Erziehung“, die in zwei Bänden 1850 und 1877 erschienen waren. Man könnte auch so sagen: Raydt wollte in England das sehen, was er in „Tom Brown’s School-days“ gelesen hatte. Als er in Rugby eintrifft und durch einen Schüler begrüßt wird, glaubt er sich fast wie Tom Brown bei dessen Ankunft zu fühlen. Auch sonst steckt Raydts Bericht voller Hinweise auf das Buch von Thomas Hughes, das in der Spielbewegung zu einer Ikone stilisiert wurde.

Dabei übersah der deutsche Besucher die Nachteile der englischen Eilte-Internate. Das Präfektorialsystem, die Aufsichtspflicht der älteren Schüler über die jüngeren, artete im Schulalltag regelmäßig in teils brutale Schikanen aus. „Bullying“, das Quälen der Neuankömmlinge, und „Fagging“, das Bedienen der älteren Schüler, war an der Tagesordnung. In „Tom Brown’s Schooldays“ gibt es eine Szene, in der Tom an den brennenden Kamin gedrängt wird, bis er vor Schmerzen ohnmächtig wird. Auch beim Sport, besonders beim Fußball, waren die jüngeren Schüler quasi Freiwild für die stärkeren Jungen.

Raydt hielt derlei Übergriffe für Relikte aus der Vergangenheit. „Die älteren Schüler bilden, soweit ich habe bemerken können, in allen englischen Public Schools ein nettes vermittelndes Verhältnis zwischen den jüngeren Knaben und den Lehrern.“ 19Dem widersprachen beispielsweise die Erfahrungen Walther Bensemanns. Der Vereins-gründer, Fußballimpresario und spätere „Kicker“-Gründer hatte seine Jugend in einem Schweizer Internat verbracht und dort viele englische Schüler kennengelernt. In der Schrift „Public school und Gymnasium“ schrieb der 20-jährige Bensemann 1893 über den typischen Präfekten, „dass er im Laufe seiner Amtszeit Dutzende von Knaben nicht nur moralisch, sondern physisch zu Grunde richtet“. 20

Auf seiner Reise 1886 bemerkte Raydt die Schattenseiten der englischen Internate nicht oder wollte sie nicht bemerken. Umso besser kannte er die des deutschen Schulwesens. Wortreich geißelte er das alkoholschwangere Verbindungswesen an den Universitäten, deren Studenten den Primanern und Sekundanern der Gymnasien das Kampftrinken beibrachten oder sie mit Fechtduellen bekannt machten. Den Fehler im System aber benannte Raydt wie Hartwich so: „eine Überbürdung der gewissenhaften Knaben, sofern sie nicht besonders gut beanlagt sind, mit geistiger Arbeit ohne ein genügendes Äquivalent körperlicher Übungen“. 21

Auf den englischen Schulen war das genau andersherum. Ein guter Ballspieler galt dort mehr als der Klassenprimus. Diese physiologische und pädagogische Wirkung der Schulspiele wollte Raydt nach Deutschland importieren. Trotz aller Parteilichkeit und Schwärmerei leistete „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ in dieser Hinsicht wichtige Vermittlungsarbeit. Das Buch beschrieb die Strukturen und Tagesabläufe der Public Schools recht genau und enthielt großformatige Bilder spielender Schüler. Raydt schilderte ein Match zwischen Harrow und Eton, das er auf dem Londoner Lord’s Cricket Ground dem Wembley des Cricket beobachtet hatte. Und sein Buch enthielt eine Beschreibung des Fußballs auch wenn Raydt damals noch glaubte, in Deutschland heiße dieses Spiel „Thorball“.

Читать дальше