Im Niederrheinischen Verein für öffentliche Gesundheitspflege wiederum war Emil Hartwich Mitglied, und seine Schrift „Woran wir leiden“ traf den Nerv der Zeit. Sie erlebte in rascher Folge zwei weitere Auflagen und drei Übersetzungen. 1885 wandte sich Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm II., an Hartwich und pflichtete ihm eingedenk seiner eigenen Schulzeit an einem altsprachlichen Gymnasium in Kassel bei. Die Diskussion hing auch damit zusammen, dass viele Abiturienten für das prestigeträchtige Einjährige der Wehrdienst unterhalb der Offizierslaufbahn untauglich waren. „Leider entbehren aber gerade die Schwächlichsten dieser energischen Korrektur durch den Unteroffizier“, bedauerte Hartwich. 8Eine Lösung war auch für ihn der Rückgriff auf die englischen Tugenden, auf Fußball und Cricket. Hartwich rief den Centralverein für Körperpflege in Volk und Schule ins Leben, der unter anderem die englischen Spiele fördern sollte.

An diesen Gleichgesinnten wollte sich Koch 1883 in einem offenen Brief wenden, der zur Veröffentlichung in Hartwichs „Korrespondenzblatt des Centralvereins für Körperpflege“ gedacht war. Die Zeitschrift erschien allerdings nur unregelmäßig und fand nach fünf Ausgaben ein Ende, als Hartwich Ende 1886 in einem Duell ums Leben kam ausgerechnet auf der Berliner Hasenhaide, Jahns erstem Turnplatz. Der Düsseldorfer Amtsrichter hatte mit der unglücklich verheirateten Elisabeth von Ardenne angebändelt und mit ihr eine geheime Korrespondenz unterhalten. Als der Ehemann, ein Baron und Adjutant des Kriegsministers, die Briefe entdeckte, forderte er Hartwich auf Pistolen. 1895 hörte Theodor Fontane von der Geschichte und machte daraus den Roman „Effie Briest“. Für die Titelheldin stand Elisabeth von Ardenne Pate, ihren Verehrer Major Crampas gab Emil Hartwich. Der streitbare Amtsrichter schaffte es noch nach seinem Tod, für Furore zu sorgen.

Kochs offener Brief erschien daher erst 1888 nach Hartwichs Tod. Mittlerweile war er zum Professor ernannt worden, was im damaligen Schuldienst in etwa einem Studienrat entsprach. Abgesehen von minimalen Differenzen über die Rolle der Schule die Koch als Lehrer aus Leidenschaft natürlich erheblich positiver bewertete stimmte er Hartwichs Philippika „Woran wir leiden“ erfreut zu. Erneut beschwor er die erzieherische Wirkung der Spiele und lobte den Fußball. „Giebt es doch für unser brustschwaches Geschlecht keine heilsameren Übungen als der Dauerlauf im Sommer und das Fußballspiel im Winter“, schrieb Koch. 9

Der Überblick über die Entwicklung in Braunschweig, den Koch gegen Ende des Briefes gab, war 1888 allerdings nicht mehr ganz up to date. Nachdem die höheren Schulen der Stadt jahrelang munter gegeneinander gekickt hatten, war es für Koch nur ein konsequenter Schritt zur Erfindung des Auswärtsspiels. Am 15. November 1886 machten die 15 besten Spieler des Göttinger Gymnasiums auf dem kleinen Braunschweiger Exerzierplatz einer kombinierten Braunschweiger Rugby-Mannschaft von Martino-Katharineum und Neuem Gymnasium ihre Aufwartung. Trotz ungünstigen Wetters, berichtete Koch, habe das Spiel „einen erfreulichen Verlauf genommen“. 10Das Ergebnis hat er nicht mitgeteilt.

Am 22. März 1887 reisten die Braunschweiger zum Rückspiel nach Göttingen, das ebenfalls auf eine längere Fußballtradition blicken konnte. Das dortige Schulteam war 1879 gegründet worden. 1888 trat Kochs Anstalt gegen das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium aus Hannover an, einer Hochburg des Rugby-Fußballs. An dieser Schule war Ernst Kohlrausch Lehrer, der damals zugleich Vorsitzender des Nordwestdeutschen Turnlehrer-Vereins war. 1883 hatte er mit seinem Kollegen Alwin Marten ein Kompendium über „Turnspiele“ herausgebracht, dessen Fußballregeln sich unter anderem auf diejenigen Kochs beriefen.

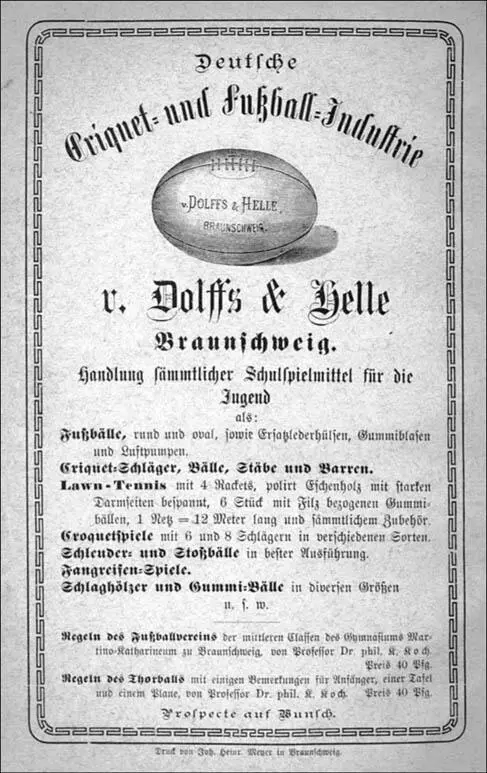

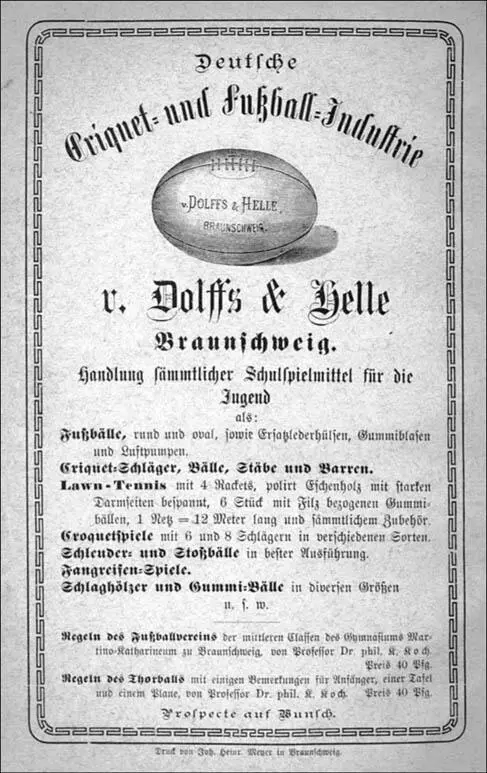

Die Schulspiele, zuvorderst die englischen Rasenspiele, breiteten sich aus zumindest in Norddeutschland. 1887 listete Koch eine Absatzstatistik der Braunschweiger Firma Dolffs & Helle auf, die zu den ersten Fußballherstellern in Deutschland gehörte. Demnach hatte das Unternehmen, das als „Deutsche Cricket- und Fußballindustrie“ Werbung machte und bereits seit 1883 Bälle der Londoner Firma Lillywhite importierte, insgesamt 297 Schulen, Schulturngemeinden und Turnvereine beliefert. 23 davon kamen aus dem Herzogtum Braunschweig, die meisten der übrigen aus Nord- und Westdeutschland.

Unter diesen Spielgeräten wird auch mancher Fußball gewesen sein. „In den letzten zehn Jahren hat dieses herrliche Spiel sich über ganz Deutschland ausgebreitet, ist sogar von hier aus über seine Grenzen weiter gedrungen und hat überall einen so glänzenden Erfolg gehabt, daß ich zum Lobe desselben […] wohl kein Wort mehr zu verlieren brauche“, behauptete Koch 1887 in seinem Vortrag auf der Versammlung des Nordwestdeutschen Turnlehrer-Vereins. 11Drei Jahre später gab er an, außer in Braunschweig habe man sich auch in Bremen, Bützow, Celle, Goslar, Göttingen, Gütersloh, Halberstadt, Holzminden, Lüneburg, Magdeburg und Wiesbaden an die Einführung der neuen englischen Schulspiele gemacht.

„Fußbälle, rund und oval“: Werbung der Braunschweiger Firma Dolffs & Helle auf der Rückseite von Kochs Schrift „Wodurch sichern wir das Bestehen der Schulspiele auf die Dauer?“, 1887. Unten wird auf Kochs Fußball- und Cricketregeln hingewiesen.

Dieser positiven Bilanz stehen allerdings zahlreiche Aussagen gegenüber, die in der Zeit nach dem Spielerlass eine Stagnation beklagen. Es schien, auch das sagte Koch in seinem Vortrag, „als sei auf die Flutwelle, die unser Schiff in den sichern Hafen zu tragen verhieß, nicht die vorhergesagte Ebbe gefolgt, nein! geradezu eine mächtige Gegenströmung“. 12Zum einen lag das daran, dass von Goßlers Ministerialerlass keinerlei politische Verbindlichkeit bedeutete. Ob die Schuldirektoren auf ihn reagierten, hing allein vom persönlichen Engagement ab. Und mit Finanzmitteln aus dem Ministerium konnten sie auch nicht rechnen.

Das Leipziger Realgymnasium zum Beispiel hatte 1883 gegen viele Widerstände einen Spielplatz von der Stadt erhalten. Der verursachte Kosten zwischen 360 und 420 Mark pro Jahr, die nur mit Hilfe der Gemeinnützigen Gesellschaft der Stadt zu stemmen waren. „Die teuren Fußbälle sind hier in erster Reihe zu erwähnen und es will mir scheinen, da ihre Dauerhaftigkeit in keinem Verhältnis zu dem hohen Preise von 13 bis 16 Mk. steht, man habe immer noch nicht einen festen, guten, den vielen Stößen entsprechend ausgestatteten Ball erfunden“, berichtete der für den Platz zuständige Lehrer H. W. Wortmann. 13Auch er hatte Bälle von Dolffs & Helle in Braunschweig bezogen. Besonders die oberen Jahrgänge der Schule spielten begeistert Rugby. Ein zweites Problem war im Übrigen das Lehrerkollegium: Für schlechte Leistungen in der Schule wurde allzugern der Spielplatz haftbar gemacht. Ohne die Schulleitung, die hinter dem Projekt stand, hätte der Platz keine Zukunft gehabt.

Auch nicht gerade für Klarheit sorgte, dass von Goßlers Erlass eine wahre Inflation von Spielbüchern nach sich zog. Spielflut, Spielsucht, Spielkrawall mit solchen Begriffen kommentierten Zeitgenossen die Entwicklung. 1883 kamen „134 Spiele im Freien für die Jugend“ von Ernst Lausch und „Turnspiele für Deutschlands Jugend“ von E. Lier auf den Markt. 1884 folgte „Das Bewegungsspiel“ von Eduard Trapp und Hermann Pinzke, das allein 200 Spiele enthielt. Das Spektrum reichte von Wanderball, Armbrustschießen, Stelzenlaufen und Der Plumpsack geht herum bis Der blinde Wegweiser oder Die Piep-Blindekuh. Ganz zu schweigen von Spielen wie Hämmerchen vermieten und Der Bär kommt heraus.

Читать дальше