Drei Dinge sind mir zu wunderbar / und vier, die ich nicht verstehe:

Der Weg des Geiers am Himmel, / der Weg einer Schlange auf dem Felsen,

der Weg eines Schiffes mitten auf dem Meer /

und der Weg des Mannes bei der jungen Frau.

Allerdings führen die Strophen des Amos-Gedichts jeweils nur das vierte Element aus. Erst die Israel-Strophe als Höhepunkt nennt dann tatsächlich vier Verbrechen.

Für „Verbrechen“ wird die Vokabel פשׁע ( pæšaʿ ) verwendet. Diese hat ein breites Spektrum. Sie bezeichnet Vergehen zwischen einzelnen Menschen (1 Sam 24,12; 25,28; Ps 5,11 u. ö.), gelegentlich auch innerhalb einer Familie (Gen 31,36; 50,17). Sie kann einen engen juristischen Sinn haben (Ex 22,8). Das Verb פשׁע ( pāšaʿ ) kommt auch in der „language of politics“ 13vor und bezeichnet da die Rebellion gegen einen Oberherren (1 Kön 12,19; 2 Kön 1,1; 3,5 u. ö.). פשׁע ( pæšaʿ ) kann aber auch in einer weiten Bedeutung für jegliches Vergehen gegen Gott gebraucht werden (Ex 23,21; 34,7; Lev 16,16 u. ö.). Der Gegenbegriff wäre ein Verhalten, das mit „Gerechtigkeit“ zu umschreiben ist (so deutlich in Ez 18,22; 33,12), und Gerechtigkeit wiederum ist nicht so sehr in der Befolgung bestimmter Normen zu suchen, sondern besteht in einem Verhalten, das der Gemeinschaft der Menschen untereinander und gegenüber Gott förderlich ist. Für die nach dem Durchgang durch das Gedicht zu stellende Frage, welche Maßstäbe Amos bei der Verurteilung der Völker und Israels anlegt, wird darauf zurückzukommen sein.

Der rätselhafteste Teil des 2. Formelements ist Jhwhs Ankündigung: „ich nehme es nicht zurück“. Jede Interpretation hängt an der Deutung des Suffixes in der 3. Person Maskulin Singular. Nun findet sich in Ps 78,38 und Ijob 9,13 auf Gott bezogen die Wendung השׁיב אפו ( hēšîb ʾappô ) = „seinen Zorn zurücknehmen“. 14In Am 1–2 ist das Objekt „sein Zorn“ durch das Suffix ersetzt, was man im Deutschen mit dem Neutrum „es“ wiedergeben kann. Sachlich gemeint ist die „Unwiderruflichkeit der später ausgeführten Strafansage“. 15Wir haben hier eine „literarische Strategie“ des Textes vor uns, um Aufmerksamkeit zu erreichen. „Die Spannung steigt, indem die kommende Bestrafung zunächst mehrdeutig unbestimmt bleibt, um erst nach der dazwischenstehenden Beschreibung des Verbrechens erläutert zu werden.“ 16Der Text ist also durchaus aus sich heraus verständlich.

Damit erübrigen sich alle Deutungen, die für das Suffix „es“ einen Bezugspunkt außerhalb des Völkergedichts suchen, zumal wenn daraus weitreichende Folgerungen für die Entstehung des Amosbuches gezogen werden.

Nach einer ersten Position ist das „es“ auf die Gerichtsansage in dem voranstehenden Vers 1,2 zurückzubeziehen, 17wenn nicht gar auf die Vokabel „seine Stimme“ in diesem Vers. 18Literargeschichtlich lässt sich daraus ableiten, dass die Völkersprüche einer späten Redaktionsstufe angehören müssen, wenn nämlich 1,2 selbst „einer das ganze Buch umspannenden Kompositionsebene“ angehört und zugleich integraler Bestandteil des Völkerspruchzyklus ist. 19Voraussetzung dieser Argumentation aber ist, dass das „ich nehme es nicht zurück“ sich auf 1,2 zurückbezieht. Doch V. 2 spricht von einem Handeln Jhwhs, dessen Folgen bis zum Gipfel des Karmel reichen. Das ist gerade nicht die Völkerperspektive, die in 1,3 – 2,16 eingenommen wird. Vor allem aber nimmt der Rückbezug auf V. 2 den Sprecherwechsel zwischen V. 2 und V. 3 nicht ernst. In V. 2 hat Amos das Wort und kündigt Jhwhs Gericht an. In V. 3 spricht Jhwh selbst, wenn auch durch den Mund des Amos. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass der Text meint, Jhwh beziehe sich mit einem Suffix „es“ auf das Wort des Propheten zurück. 20

Alternativ nimmt Jörg Jeremias einen Bezug der Formulierung „ich nehme es nicht zurück“ auf die Visionsberichte mit ihrem „Ich kann nicht länger an ihm vorübergehen“ (7,8; 8,2) an. 21Es sei vor allem die negative Formulierung mit „nicht“, die ins Auge falle: „Die Hervorhebung der Unwiderruflichkeit des göttlichen Beschlusses ist ja nur dort sinnvoll, wo mit einem potentiellen Widerruf gerechnet werden kann.“ 22Ein solcher sei bei den Völkersprüchen gar nicht zu erwarten, sondern erkläre sich nur aus den Visionen mit ihrer Bewegung von der anfänglichen Vergebungsbereitschaft hin zur Unwiderruflichkeit. Jeremias folgert daraus, „daß Völkersprüche und Visionsberichte als schriftliche Kompositionen kaum unabhängig voneinander entstanden sein können, sondern sehr wahrscheinlich bewußt aufeinander zu gestaltet worden sind, um sich gegenseitig zu interpretieren.“ Und einen Schritt weiter gehend: „Rechnet man mit einer eigenen Sammlung von Völkersprüchen und Visionsberichten, so spricht allerdings … alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Reihenfolge beider literarischer Kompositionen ursprünglich umgekehrt war.“ 23Allerdings beruhen diese Folgerungen nicht nur auf der Exegese des „ich nehme es nicht zurück“ der Völkersprüche, sondern auch auf einer Auffassung des Visionsberichts, der diesen in enger formaler Parallele zu den Völkersprüchen sieht, was sich bei der Auslegung als fraglich erweisen wird. Hier geht es zunächst nur um das 2. Formelement der Völkersprüche, das durchaus aus sich heraus verständlich ist und auf dem man deshalb keine allzu weitreichenden literarhistorischen Gebäude errichten sollte.

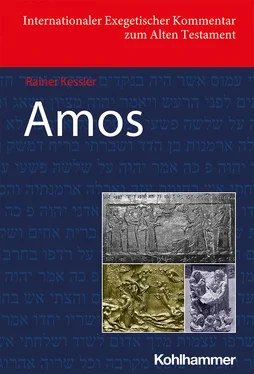

Die Variable in allen Ausführungen des 2. Formelements ist der Name der Stadt, des Landes oder des Volkes, gegen die Jhwh vorgehen will. In der ersten Strophe ist dies Damaskus. Die Stadt, die erstmalig im 15. Jh. v. Chr. in einer Liste Thutmosis III. im Amun-Tempel von Karnak erwähnt wird, 24steht für den mächtigen Aramäerstaat, dessen Hauptstadt sie bildete. 733/732 wurde Damaskus von den Assyrern zerstört und in ihr Provinzsystem eingegliedert. 25Der Spruch in Am 1,3–5 setzt den noch selbstständigen Staat von Aram-Damaskus voraus und zielt auf die Epoche vor seiner Vernichtung.

Das nun anschließende 3. Formelement benennt das Verbrechen von Damaskus, dessentwegen Jhwh „es nicht zurücknimmt“: „weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben.“ Hier wie in allen folgenden Strophen wechselt der Numerus vom Singular zum Plural. Im Singular wird eine kollektive Größe bedroht. Aber nicht eine unpersönliche geographische Einheit, sondern konkrete Menschen haben die ihnen angelasteten Verbrechen begangen. Deshalb geht es in der 3. Person Plural weiter.

Gilead, im nördlichen Ostjordanland gelegen, war in der 2. Hälfte des 9. Jh.s. ein Zankapfel zwischen Israel und den Aramäern von Damaskus, wie aus den Notizen in 2 Kön 8,28f.; 9,14f.; 10,32f.; 13,3–5.25f. hervorgeht (vgl. auch 1 Kön 22,1–40, das aber historisch kaum auswertbar ist). Die in 2 Kön 10,32f. erwähnte Eroberung Gileads und weiter Teile des Ostjordanlands durch die Aramäer dürfte ungefähr um das Jahr 820 v. Chr. anzusetzen sein. 26

Dass es bei kriegerischen Auseinandersetzungen zur Gewaltanwendung kommt, liegt in der Natur der Sache. Wenn es hier heißt, die Aramäer hätten „Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen“, soll gewiss eine besondere Brutalität der Gewaltanwendung zum Ausdruck gebracht werden. Dennoch ist zu beachten, dass die Aussage, ein Herrscher „dresche“ die Feinde, in sich ambivalent ist. In neuassyrischen Inschriften ist die Metapher Teil der Selbstpräsentation des Königs. Sowohl Assurnasirpal II. (883–859 v. Chr.) als auch Tiglatpileser III. (744–727 v. Chr.) werden dafür gerühmt, ihre Feinde zu „dreschen“. Beide Texte gebrauchen das akkadische Äquivalent für das hebräische דושׁ ( dûš = dreschen), nämlich dâšu . In den Vasallenverträgen Asarhaddons (680–669 v. Chr.) wird von der Gottheit erwartet, dass sie die Feinde mit „eisernen Dreschschlitten“ drischt. Der akkadische Ausdruck für den Dreschschlitten, epinni ša parzilli , entspricht genau dem hebräischen ḥaruṣôt habbarzæl , das in Am 1,3 steht. 27Auf das Phänomen, dass im Völkergedicht Taten, deren sich mächtige Könige rühmen können, als „Verbrechen“ denunziert werden, müssen wir unten noch zurückkommen.

Читать дальше