Im Oktober 1861 packte man nun wieder die Koffer und trat erneut die mühsame Reise an, diesmal Richtung Norden, zurück nach Sankt Petersburg.

2. Kapitel

Unter Nihilistinnen

Wenn Alexander II. in seiner Residenz an der Newa weilte, pflegte er immer im »Sommergarten«, in dem schönsten Park der Stadt, zu spazieren. Es war allgemein bekannt, denn täglich, so etwa gegen zwei Uhr nachmittags, sah man eine Menge Schaulustige und ein Dutzend Gendarmen am Zaungitter sowie einige an den Toren postierte Zarenleibgardisten.

So war es auch am 4. April 1866. Nach dem Spaziergang war der Zar dabei, in die Equipage einzusteigen, als ein hagerer Bursche plötzlich einen Revolver aus der Manteltasche zog und auf den Imperator schoss. In gleicher Sekunde aber schlug ein danebenstehender Mann dem Angreifer auf die Hand, warf sich auf ihn, und nach kurzem Gerangel überwältigte er den Attentäter.

Der Bauer Ossip Komissarow rettete dem Herrscher das Leben und wurde zur Belohnung in den Adelsstand erhoben, während Dmitri Karakosow, Mitglied einer konspirativen Organisation namens »Ad« (»Hölle«), zum Tode verurteilt wurde. Nach der Ablehnung des Gnadengesuchs endete der fünfundzwanzigjährige Student aus Moskau im September gleichen Jahres am Galgen.

Unmittelbar nach dem Anschlag »versammelten sich Tausende vor dem Winterpalais und jubelten Seiner Majestät dem Kaiser zu, der sich immer wieder auf dem Balkon zeigte …, dann kampierten sie dort die ganze Nacht und den nächsten Tag über«, berichtet der amerikanische Botschafter Cassius Marcellus Clay.

Karakosows Schuss verfehlte den Zaren, dafür aber erwischte er zuerst Lew Perowski und danach dessen Familie, und zwar mit voller Wucht. Der Graf hatte seit fünf Jahren, seit seiner Rückkehr von der Krim, das Amt des Generalgouverneurs von Sankt Petersburg inne und war somit für die persönliche Sicherheit des Zaren direkt verantwortlich. Vielleicht wäre er noch glimpflich davongekommen, wäre die Polizei im Laufe der Ermittlungen gegen die »Hölle« nicht auf jenen anonymen, vor dem Anschlag warnenden Brief gestoßen, der noch im März in seiner Kanzlei eingetroffen war. Aber Perowski ließ das Schreiben, aus welchen Gründen auch immer, unbeachtet und sorgte deshalb auch nicht für die erforderlichen Maßnahmen. Den dadurch entstandenen Unmut Alexanders II., den sogar die einflussreichen Onkel nicht zu besänftigen vermochten, bekam er sofort zu spüren: Er wurde entlassen. Es folgte die Versetzung ins Innenministerium, wo er eine beratende Funktion erhielt, was zugleich seine Karriereträume zunichtemachte.

Der Prestigeverlust traf den Grafen hart: Es scheiterte nicht nur Lew Perowski als Privatperson, vielmehr stand er da als einziger Versager eines der ältesten aristokratischen Geschlechter Russlands, dessen Mitglieder seit über hundert Jahren der Krone glanzvolle Dienste leisteten. Der Graf musste sich also nicht nur an der beruflichen Laufbahn seines verstorbenen Vaters, der beiden Onkel oder des Bruders messen, sondern vor allem an der des Urgroßvaters Kyrill Rasumowski, der im Alter von achtzehn Präsident der Akademie der Wissenschaften und mit zweiundzwanzig Hetman der Ukraine geworden war.

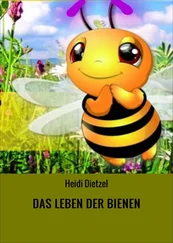

Die Aristokratenfamilie Perowski stammte von der Zarendynastie Romanow ab: vordere Reihe (v. l.) Sofjas Großeltern, Nikolaj und Scharlotta, ihr Onkel Petr; hintere Reihe in der Mitte: Lew Perowski, Sofjas Vater

Einen so schwindelerregenden Aufstieg hatte Sofjas Ahnherr allerdings seinem Bruder Alexej Rasumowski zu verdanken, und die Biografie des Stammgründers mutet wie ein echtes Märchen an. Der Kosakensohn, der Hirtenjunge aus einem Dorf in der Nähe von Tschernigow, landete seiner außergewöhnlich klangvollen Stimme wegen in der Zarenhofkapelle in Petersburg. Im Jahre 1735 begegnete ihm die junge Großfürstin Jelisaweta, die Tochter des Zaren Peter des Großen, verliebte sich in den schönen Sänger auf den ersten Blick und nahm ihn zum Liebhaber. Neun Jahre später, nach ihrer Thronbesteigung, veranlasste sie Kaiser Karl VII., Rasumowski den Titel eines deutschen Reichsgrafen zu verleihen. Kurz danach bescherte ihm die Zarin selbst noch einen russischen Grafentitel dazu, ernannte ihn erst zum Oberjägermeister und daraufhin zum Feldmarschall, um ihren morganatischen Favoriten nun schließlich heimlich zu heiraten. Zur Erhebung in den Adelsstand gehörte ebenfalls die Namensänderung; so nannte sich die Familie Perowski, nach dem Ort Perowo, wo die Trauung der beiden stattgefunden hatte.

Der ruhmreichen Familientradition gerecht zu werden, gelang dem Grafen offensichtlich nicht. Perowskis Verbitterung und Schmerz entluden sich in seinem aggressiven Verhalten hauptsächlich der Ehefrau sowie dem Küchenpersonal gegenüber. »Der Vater war übertrieben wählerisch, äußerst verwöhnt, wenn es um das Essen ging«, schreibt Sofjas Bruder Wassili in seinen Memoiren. »Einfache Gerichte der Landküche waren nicht nach seinem Geschmack. Bekam er ein solches serviert, sei es noch so lecker, rastete er sofort aus, beschimpfte den Koch, um danach über die Mutter herzufallen. Ungeachtet der Anwesenheit des Personals kränkte er sie mit schlimmsten, beleidigenden Worten, warf ihr und ihrer Verwandtschaft bäuerliche Primitivität vor. Auf alle Demütigungen antwortete die Mutter mit einem beharrlichen Schweigen. Solange er herumtobte, traute er sich nicht, uns Kinder anzuschauen, unsere finsteren Mienen zeigten ihm eindeutig, auf wessen Seite wir standen. Vaters tyrannisches Benehmen empörte besonders Sonja.«

In der Tat war Sofjas Mutter ein Mädchen vom Lande. Sie wurde als Tochter des Kleinadeligen Stepan Wesselowski in einem kleinen Dorf unweit der Stadt Mogilew geboren. Der damals dreißig Jahre alte Graf, ein großwüchsiger, bärenstarker junger Mann, an dessen Haupt das kräftige Kinn sowie die unverhältnismäßig hohe Stirn auffielen, lernte die gescheite junge Frau 1842 kennen und lieben, als das berühmte Ismailowski-Regiment, in dem Perowski als Adjutant des Korpskommandeurs diente, ein Manöver in der Mogilewer Gegend abhielt. Zum Militär wechselte der Graf nach seinem Studium am Petersburger Institut für Nachrichten- und Verkehrswesen und der darauf folgenden Arbeit am Bau des Ladogakanals, wo er als Ingenieur tätig war. Da sich Perowski mit der Kunst der Unterordnung anscheinend schwertat, hängte er einige Jahre später seine Uniform an den Nagel, nahm den Dienst beim Zollamt auf und vermählte sich anschließend mit seiner Braut. Die provinzielle Herkunft seiner Gattin fiel damals noch nicht ins Gewicht: »Da der Vater über eingeschränkte finanzielle Mittel verfügte, besuchten uns neben wenigen Verwandten nur einige seiner Arbeitskollegen sowie ein paar ehemalige Kameraden, und das war’s. … Auch unsere Großmutter Scharlotta stieg immer beim Onkel Petr ab, wenn sie sich in Petersburg aufhielt«, erzählt Wassili Perowski. Ebenso später, in Pskow oder auf »Kilburn«, erregte der Mangel an gehobenen Manieren der Gräfin kein Aufsehen, weil sie in der Provinz lebte, in einer ihr wohl vertrauten Umgebung.

Doch die Situation änderte sich schlagartig, nachdem der Generalgouverneur von Sankt Petersburg und reiche Erbe Lew Perowski seine Türen der vornehmen Gesellschaft geöffnet und den wöchentlichen, damals sehr modernen Jour fixe zu organisieren begonnen hatte. »An diesen Abenden verspürte die Mutter stets Unbehagen, weil man an jeder ihrer Gesten merkte, dass man es mit einer Provinzlerin zu tun hatte, was an dem Vater nicht vorbeiging und was ihn immer wieder wütend machte«, so Perowski weiter. »Es war der Grund für ihre ständigen Auseinandersetzungen, wobei der Vater äußerst grob werden konnte.«

Читать дальше