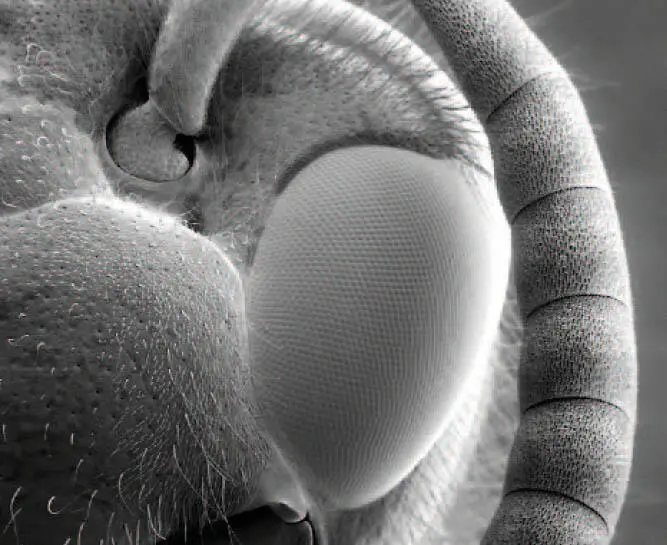

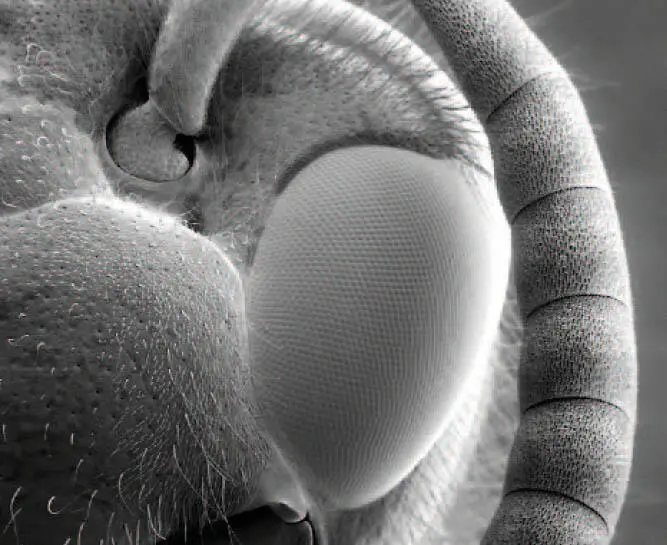

Das den Kopf dominierende Sinnesorgan der Biene sind die zwei großen Facettenaugen, auch Komplexaugen genannt. Dieser Begriff trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich hierbei nicht um ein einzelnes Auge, sondern vielmehr um einen Komplex aus mehreren Tausend Einzelaugen, sogenannte Ommatidien, handelt, die alle mit einem eigenen Nervenende verbunden sind. Jedes dieser Ommatidien registriert nur jeweils einen winzigen Bildpunkt mit einer eigenen Linse, die vollkommen unbeweglich ist. Im Gehirn der Biene werden die Signale der Einzelaugen zu einem pixeligen, mosaikartigen Gesamtbild zusammengefügt. Bienen überblicken im Vergleich zum Menschen einen weitaus größeren Bildwinkel, besitzen dafür jedoch kein nennenswertes räumliches oder gegenständliches Sehvermögen. Und noch eines ist erwiesen: Bienen können Farben sehen und unterscheiden. Diese Erkenntnis ist vor allem dem österreichischen Zoologen Karl Ritter von Frisch zu verdanken, dessen wissenschaftliches Interesse insbesondere der Erforschung der Sinneswahrnehmungen von Honigbienen galt. »Bienen-Frisch« entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ebenso einfaches wie gelungenes Verfahren, um die Frage nach der Farbwahrnehmung zu untersuchen: Hierfür legte er Tafeln mit unterschiedlichen Graustufen aus und platzierte zwischen diese eine blaugefärbte Tafel. Auf ihr befand sich ein Schälchen mit Zuckerwasser. Der Vorteil dieser Futterquelle: Bienen können Zuckerwasser nicht über den Geruchssinn orten, sondern orientieren sich über die visuellen Eindrücke. Sobald die Versuchsbienen gelernt hatten, dass Blau identisch ist mit einer Futterquelle, steuerten sie gezielt die blaue Tafel an, auch wenn sich hier kein Zuckerwasser befand und die Karten neu verteilt wurden. Die grauen Tafeln hingegen lösten kein Futtersuchverhalten aus. Damit war der Beweis erbracht, dass Bienen nicht, wie damals hinlänglich angenommen, farbenblind sind.

Sobald es um die Aufnahme von Flüssigkeiten wie Blütennektar und Wasser oder den Austausch von Futter geht, kommt der Rüssel der Biene zum Einsatz. Er wird aus den paarig angelegten Unterkiefern und Lippentastern gebildet, die eine Art Röhre bilden, in der sich die Zunge auf und ab bewegt. Das Löffelchen, eine Ausstülpung am Ende der Zunge, erleichtert dabei die Aufnahme der Flüssigkeit.

Die Facetten- bzw. Komplexaugen, hier am Beispiel einer Rasterelektronenaufnahme des Kopfbereichs einer Deutschen Wespe (Vespula germania) , setzen sich bei der Biene aus jeweils rund 6000 Einzelaugen zusammen, die dem Insekt ein Umgebungsbild mit mosaikartiger Grundstruktur liefern.

Bienen riechen mit ihren Fühlern, auch Antennen genannt. Gut sichtbar ist deren segmentartiger Aufbau: Auf den längeren Schaft folgt ein Wendeglied, dem sich 10 und bei Drohnen 11 Glieder anschließen. Im Wendeglied sitzt das Johnstonsche Organ, ein Vibrationssensor, mit dem das fliegende Insekt nicht nur die Eigengeschwindigkeit, sondern auch die Körperlage bestimmen kann.

Heute wissen wir es genauer: Während der Mensch zur Wahrnehmung von Farben über drei Arten von Zapfen-Fotorezeptoren – Blau, Grün und Rot – verfügt, haben sich bei den Bienen UV-Rezeptoren anstatt der Rot-Rezeptoren entwickelt. Die Insekten sind also rotblind, nehmen die Blütenblätter des Klatschmohns beispielsweise als dunklen Fleck wahr. Dafür vermögen sie ultraviolettes Licht zu sehen. Hintergrund dieser Fähigkeit ist: Bienen orientieren sich beim Flug am Stand der Sonne bzw. am Polarisationsmuster des Himmels, das im kurzwelligen, ultravioletten Bereich die größte Stabilität aufweist und damit der wichtigste Wegweiser für die Insekten ist. Durch das veränderte Farbspektrum, das sich durch eine grundsätzliche Verschiebung des langwelligen Bereichs in Richtung kurzwelligen Bereich auszeichnet, nehmen Bienen ihre Umwelt also anders wahr als der Mensch. Diesen Umstand wissen Blütenpflanzen durchaus für sich zu nutzen: Sie weisen Pigmente auf, die ultraviolettes Licht reflektieren, für das menschliche Auge also unsichtbar sind, von Bienen jedoch erkannt werden. Kronblätter zahlreicher Blüten beispielsweise, die für uns eine durchgängig gelbe Fläche aufweisen, offenbaren mit den Komplexaugen eines Insekts betrachtet klare Muster und Zeichnungen. Sie signalisieren zum Beispiel, dass sich hier üppige Nektarquellen befinden, oder wirken wie Markierungen, die den optimalen Landeplatz anzeigen.

Die Regeln der Farbwahrnehmung gelten jedoch nur unter einer Voraussetzung: Die maximale Fluggeschwindigkeit von bis zu 30 km/h muss deutlich gedrosselt sein, denn nur im Schleichflug unter 5 km/h nehmen Bienen Farben wahr. Fliegen sie hingegen mit normaler Geschwindigkeit, erscheint ihnen die Umwelt als grob gerastertes, schwarz-weißes Bild. Zum Ausfindigmachen und Orten von Blüten als Nahrungsquelle dient ihnen dann auch ihr ausgeprägter Geruchssinn.

Die mit Sinnesborstenfeldern ausgestatteten Antennen sind mit einem Kugelgelgenk in der Kopfkapsel verankert.

Doch spätestens hier drängt sich die Frage auf, womit Bienen eigentlich riechen. Selbst bei genauem Betrachten des Insektenkopfes unter einer Lupe wird man keine Nase finden können, die als solche klar identifizierbar wäre. Dabei zeigen Untersuchungen, dass Bienen über ein deutlich sensibleres Riechorgan verfügen als der Mensch. Doch wo sitzt es? Die Antwort: Bienen riechen mit ihren Fühlern, die auch als Antennen bezeichnet werden. Sie sind paarweise angelegt und identisch im Aufbau: Direkt vom Kopf geht ein beweglicher Schaft ab, dem ein sehr kurzes Wendeglied folgt. Diesem wiederum schließen sich bei den Arbeiterinnen und der Königin zehn weitere Glieder, bei Drohnen elf Glieder an, die unter dem Mikroskop klar zu definieren sind. Auf ihnen befinden sich Tausende Tasthaare und Rezeptoren, die auch auf Duftstoffe reagieren und einen entsprechenden Informationsfluss Richtung Gehirn freisetzen. Doch damit nicht genug: Mithilfe ihrer Fühler vermögen Bienen Temperaturunterschiede von weniger als 0,1 °C ebenso wahrzunehmen wie Veränderungen der Luftfeuchtigkeit oder des Kohlenstoffdioxidgehalts. Und bei der Ortung von Blütenpflanzen über Duftstoffe erhält die Biene nicht nur die Information, dass sich irgendwo im Umkreis eine Futterquelle befindet. Dank der Beweglichkeit ihrer Antennen ist sie zudem in der Lage, räumlich zu riechen, sie kann also bestimmen, aus welcher Richtung der Duft der Blütenpflanze verströmt wird und damit direkt das Zielobjekt ansteuern.

Bienen auf Sprengstoffsuche

Ihr hochsensibles Geruchsorgan gepaart mit einem großen Lerneifer wird Bienen möglicherweise in naher Zukunft ein Aufgabenfeld bescheren, das fernab der Bestäubung von Nutzpflanzen liegt. Die Wahrnehmung auch geringster Duftkonzentrationen hat vor einigen Jahren Forscher auf die Idee gebracht, den Einsatz von Bienen als Sprengstoffsucher zu testen. Dabei durchlaufen die Bienen zunächst einen Konditionierungsprozess, bei dem sie immer dann Zuckerwasser erhalten, wenn sie zuvor geringen Mengen an gasförmigem TNT ausgesetzt waren (s. Foto: Konditionierung im Forschungszentrum für Insektenbiotechnologie in Gießen). Nach nur drei Trainingsdurchgängen haben die Bienen die Information gespeichert: Wo Sprengstoff ist, befindet sich auch eine Futterquelle. Nun können sie, mit winzigen Sendern ausgestattet, in von Sprengstoff durchsetzten Gebieten ihrer Arbeit nachgehen. Dank ihrer Fähigkeit, auch kleinste Duftmoleküle in einem Meer von Gerüchen zu sondieren und zu identifizieren, steuern sie gezielt auch im Boden vergrabene Minen an. Die Erfolgsquote liegt bei mehr als 90 Prozent .

Читать дальше