1 ...6 7 8 10 11 12 ...16

Nach der zielsicheren Landung auf einer Blüte bricht die Biene mithilfe ihrer Mundwerkzeuge die Staubbeutel auf. Die dort befindlichen Pollen bleiben am behaarten Körper des Insekts haften und werden bei der weiteren Nahrungssuche von Blüte zu Blüte getragen.

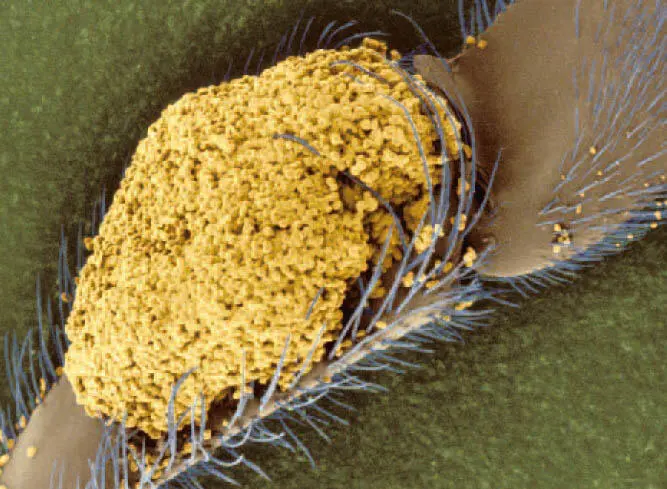

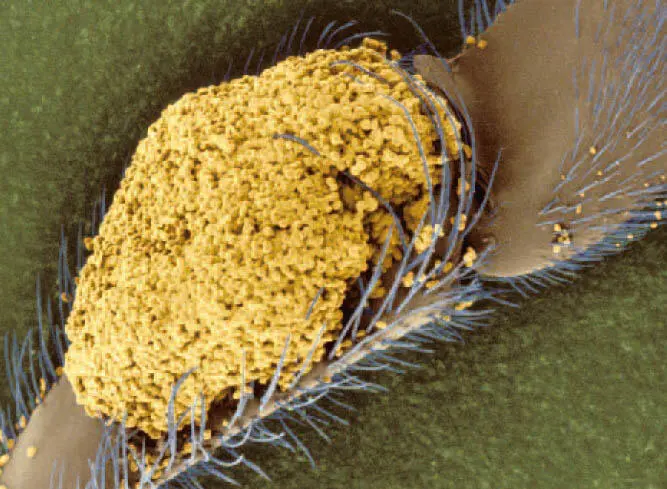

Den gesammelten Blütenstaub legen die Arbeiterinnen in den sogenannten Körbchen ab, die sich am dritten Beinpaar befinden. Zusammen mit Speichelsekret und Nektar aus der Honigblase bilden sich kompakte Pollenhöschen, die beeindruckende Ausmaße annehmen können.

Der Hinterleib der Biene ist der Sitz der meisten inneren Organe. Bei Arbeiterinnen und Königin gliedert er sich in sechs Segmente, bei Drohnen in sieben.

Die Beine der Bienen bestehen aus Muskeln, Sehnen und Nervenbahnen, die von einer robusten Chitinhülle umgeben sind. Sie sind weit mehr als ein Fortbewegungsmittel. So verfügt beispielsweise das erste Beinpaar zusätzlich über eine mit einem beweglichen Dorn versehene Putzscharte, die stark behaart ist und den Insekten bei der Säuberung ihrer Fühler als Bürste dient. Alle drei Beinpaare werden darüber hinaus als Werkzeuge zum Aufnehmen, Sammeln und Transportieren von Pollen genutzt.

Die typische Nahrungsaufnahme einer zu den Körbchensammlern zählenden Biene gestaltet sich in groben Zügen so: Angelockt vom Duft der Blumen setzt das Insekt zur Landung an und kriecht zielsicher zur Blüte, wo es mithilfe der Kiefernwerkzeuge die Staubbeutel aufbricht, um an den eiweißhaltigen Pollen zu gelangen. Je nach Ausbeute versinkt die Biene bald darauf geradezu in einem Meer aus Pollen, das trotz seiner staubartigen Konsistenz zum Teil am behaarten Körper des Insekts haften bleibt. Mehr oder minder stark gepudert, macht sich die Biene bald darauf an die Säuberung ihres Körpers. Dazu holen die Vorder- und Mittelbeine den Pollen von Kopf und Brust und befördern ihn weiter an die mit Haarbürsten versehenen Innenseiten der Hinterbeine. Mithilfe eines Kamms streicht die Biene nun die Bürste des jeweils gegenüberliegenden Beins ab und legt daraufhin den gewonnenen Blütenstaub, der mit Nektar und Speichel befeuchtet und mithilfe der Mittelbeine festgedrückt wird, in dem außen liegenden Körbchen ab. Mit stetigem Auffüllen der Körbchen bilden sich an den Hinterbeinen sogenannte Pollenhöschen, die verglichen mit dem Umfang der Beine beeindruckende Ausmaße annehmen können und dank des farbintensiven Blütenstaubs ein nahezu leuchtendes Fluggepäck bilden.

Das Innere des Thorax wird von Muskelsträngen dominiert, die in erster Linie die Bewegung der Flügel ermöglichen: Bis zu 240 Schläge pro Sekunde (!) vollführt die Biene – eine Leistung, die nur mithilfe kräftiger Muskelpakete zu bewältigen ist. Ansonsten verlaufen hier neben Nervensträngen auch die Hauptschlagader sowie die Speiseröhre, in deren unmittelbarer Nähe sich die paarig angelegten Brustspeicheldrüsen befinden.

So wie der Kopf Sitz für die Sinnesorgane ist, so ist der Hinterleib der Biene der Bereich für die meisten inneren Organe. Streng genommen ist der häufig verwendete Fachbegriff Abdomen bei der Beschreibung des hinteren Körperteils falsch. Dies liegt darin begründet, dass im Laufe der Evolution das erste Segment des Hinterleibs mit dem letzten Brustsegment verwachsen ist. Die Einschnürung, die wir bei vielen Bienenarten sehr deutlich ausmachen können, trennt demnach nicht Thorax und Abdomen voneinander, sondern ist eine Einschnürung des Hinterleibes selbst, dessen hinterer Teil deshalb eigentlich als Metasoma bezeichnet werden müsste.

Von außen betrachtet gliedert sich der Hinterleib bei Arbeiterbienen und Königin in sechs Segmente bzw. Ringe, bei Drohnen in sieben. Die Beweglichkeit des Hinterleibs wird dadurch gewährleistet, dass sich diese Leibesringe jeweils aus einer Bauchplatte (Sternum) und einer Rückenplatte (Tergum) zusammensetzen, die durch elastische Zwischenhäute verbunden sind. Doch was verbirgt sich im Innern dieser muskelarmen Körperzone?

Nahe der Einschnürung liegt die Honigblase. Da der Speiseplan der Bienen mehr als den außen am Körper transportierten Blütenstaub umfasst, benötigt die Biene ein entsprechendes innen liegendes Transportorgan – diese Funktion übernimmt die Honigblase. Nimmt die Biene nun Nektar, Honigtau oder Wasser über den Schlund am Kopf auf, werden die flüssigen Substanzen über die Speiseröhre in die Honigblase befördert, sicher zum Nest transportiert und dort wieder ausgewürgt – sofern es sich um in Staaten lebende Sammelbienen handelt. Nahrung zum Selbstverbrauch hingegen gelangt über einen Ventiltrichter in den Mitteldarm, wo die Verwertung der Nährstoffe und die Verdauung stattfindet. Unverdauliche Reste landen schließlich im Dünndarm bzw. in der Kotblase. Dieser extrem dehnbare Teil des Dünndarms spielt beim Überwintern von Bienen eine entscheidende Rolle: Er ermöglicht es den Tieren, Kot monatelang zu speichern und erst außerhalb des Überwinterungsplatzes abzugeben. Auf diese Weise wird die Gefahr von Bakterienbefall deutlich reduziert.

Der Hinterleib der Bienen setzt sich äußerlich aus sechs und bei Drohnen aus sieben Segmenten zusammen. Der Eindruck eines Streifenmusters entsteht weniger durch Farbunterschiede der Segmente, sondern vor allem durch die Filzbinden, also Härchen, deren Farbe von Grau und Gelb bis hin zu Rot, Braun und Schwarz reicht.

Die Arbeiterinnen der Honigbiene besitzen an ihrem Unterleib Wachsdrüsen, die ausschließlich in der Phase aktiv sind, in der sie als Baubienen tätig sind, also etwa vom 12. bis 18. Tag. Zur Formung des Wachses setzen sie ihre Mundwerkzeuge ein.

Grundsätzlich unterscheidet man bei Bienen zwei Geschlechter: Weibchen und Männchen. Entsprechend ihrer sozialen Aufgaben sind drei sogenannte Wesen zu differenzieren: Königin (links), Arbeiterin (rechts) und Drohn (Mitte).

Neben dem Verdauungsapparat sind es Luftsäcke, die als Bestandteil des Atmungssystems Bereiche des Hinterleibs ausfüllen. Wie alle anderen Insekten atmen auch Bienen, indem sie Sauerstoff über kleine Öffnungen aufnehmen, die sich paarweise an beiden Seiten des Chitinpanzers befinden. Diese Atemlöcher, die auch Stigmen genannt werden, sind durch ein System von Röhren bzw. Tracheen mit den inneren Organen verbunden. Über die weit verzweigten Tracheen gelangt Sauerstoff zu den Geweben, umgekehrt wird Kohlendioxid über dieses System aus dem Körper abtransportiert. Atmung ist bei Bienen kein aktiver Vorgang wie beim Menschen. Regulativ kann das Insekt nur eingreifen, indem es mit einem Schließmuskel zumindest die Atemöffnungen am Hinterleib verschließt oder aber den Hinterleib bewegt, wodurch Tracheen und Luftsäcke erst zusammengepresst werden – verbrauchte Luft dringt nach außen – und sich dann dank ihrer Eigenelastizität wieder ausdehnen, wodurch der Luftaustausch verstärkt wird.

Читать дальше