1 ...6 7 8 10 11 12 ...31 Luthers anschauliche und eingängige Beweisführung voll unverblümter Entschiedenheit überzeugte und begeisterte viele seiner Zeitgenossen. 19Angesichts der mannigfach verdorbenen Geistlichkeit hörte man gern, dass der Christ in Glaubensfragen allein das Wort Gottes zu studieren und anzuerkennen habe.

Luther gab zu diesem Zweck im September 1522 Das Neue Testament Deutsch 20und 1534 die erste vollständige Bibelübersetzung heraus. Er bediente sich in der Übersetzung des Ostmitteldeutschen und erläuterte: »Ich habe eine allgemein verständliche Sprache und keine besondere; daher kann man mich in Nieder- und Oberdeutschland verstehen. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei, der alle deutschen Fürsten folgen.« 21

Nach dem Grundsatz: so wortgetreu wie nötig und so frei wie möglich, übertrug Luther die hebräischen und griechischen Quellen 22in die gehobene Umgangssprache seiner Zeit und schuf damit ein Prosawerk, das in seiner sprachlichen Kraft und Schönheit bis hin zu Brecht als vorbildlich empfunden werden sollte.

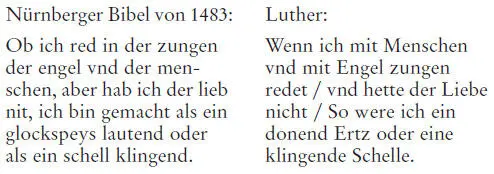

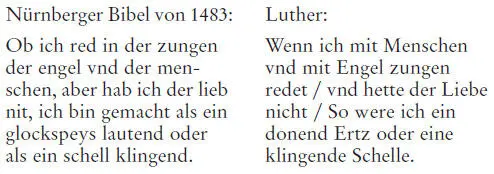

Die Übersetzer vor Luther vermochten sich nicht von ihrer lateinischen Vorlage zu lösen. Ein kleiner Vergleich kann Luthers Überlegenheit verdeutlichen; z. B. 1. Kor. 13:

Luther rechtfertigt seine gelegentlich freiere Übersetzung im Sendbrief vom Dolmetschen (1530) mit der Erklärung:

[…] man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, […] sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet.

Bei der Neuordnung des Gottesdienstes machte Luther das volkssprachliche Kirchenlied zum Bestandteil der Liturgie. Er gab damit den Anstoß zu einem umfangreichen Liedschaffen. Das erste lutherische Gesangbuch war das Geystliche gesangk Buchleyn (Wittenberg 1524). Es enthielt 32 deutsche und 5 lateinische Lieder; 24 Lieder stammen von Luther, der bis 1543 noch 12 weitere Lieder dichtete. Das berühmteste ist die Umdichtung des 46. Psalms (Vers 2–8): »Ein feste Burg ist vnser Got«.

3. Barock 1(1600–1720)

a) Die literarische Reformation

Was Erasmus von Rotterdam befürchtet hatte, war eingetroffen: Die Reformatoren erwiesen sich als ausgesprochen kunstfeindlich. 2Sie schlugen mit ihren Bemühungen um die Erneuerung des Glaubens alle geistigen Kräfte in Bann und ließen keinen Raum für die Wiedergeburt der Künste in Deutschland. Im Gegenteil, die fanatische Zuspitzung im Streit zwischen den Konfessionen führte endlich zum Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), den nur ein Drittel der deutschen Bevölkerung überlebte.

Die humanistische Idee von der heiteren Entfaltung schöner Menschlichkeit ging unter in maßloser Verrohung der Sitten, in religiöser und in wirklich begründeter Daseinsangst. Der mittelalterliche Dualismus zwischen Gott und Welt polarisierte erneut das Weltbild und zerriss die Gemüter zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit, zwischen Seele und Leib, Glauben und Wissen, zwischen Todesangst und Lebenshunger. Dabei klang die Losung carpe diem kaum weniger angstgepresst als der Mahnruf memento mori .

In dieser Zeit innerer Zerrissenheit und äußerer Unordnung versuchten besonnenere Geister einen Rest menschlicher Würde durch Bemühung um ästhetische Formen zurückzugewinnen. Der schlesische Gelehrte und Diplomat MARTIN OPITZ (1597–1639) legte in seinem Buch von der Deutschen Poeterey (1624) das Programm der Barockdichtung nieder. Diese erste deutsche Poetik 3, die sich an bewährten Mustern der Antike orientiert, verwirft die damals verbreitete Fremdwörterei. Im Kapitel »Von der zuebereitung vnd ziehr der worte« mahnt Opitz zum Gebrauch des Hochdeutschen:

So stehet es auch zum hefftigsten vnsauber / wenn allerley Lateinische / Frantzösische / Spanische vnnd Welsche wörter in den text vnserer rede geflickt werden; als wenn ich wolte sagen:

Nemt an die courtoisie, vnd die deuotion ,

Die euch ein cheualier, madonna, thut erzeigen ;

Ein handvol von fauor petirt er nur zue lohn /

Vnd bleibet ewer Knecht vnd seruiteur gantz eigen.

Wie seltzam dieses nun klinget / so ist nichts desto weniger die thorheit innerhalb kurtzen Jharen so eingeriessen / das ein jeder / der nur drey oder vier außländische wörter / die er zum offtern nicht verstehet / erwuscht hat / bey aller gelegenheit sich bemühet dieselben herauß zue werffen / […].

Wichtiger als diese sprachreinigende Vorschrift ist die Regelung des Metrums 4. Opitz stellt fest:

Nachmals ist auch ein jeder verß entweder ein iambicus oder trochaicus; nicht zwar das wir auff art der griechen vnnd lateiner eine gewisse grösse der sylben [Länge] können inn acht nemen; sondern das wir aus den accenten vnnd dem thone erkennen / welche sylbe hoch [betont] vnnd welche niedrig [unbetont] gesetzt soll werden. Ein Jambus [  ] ist dieser:

] ist dieser:

Erhalt vns Herr bey deinem wort .

Der folgende ein Trochéus [  ]:

]:

Mitten wir im leben sind. 5

Diese Regelung, die Sprach- und Versrhythmus aneinanderbindet, schließt zugunsten eines sinnvoll alternierenden Verses das bloße Silbenzählen der Meistersinger und die Senkungsfreiheit des Knittelverses aus (vgl. Kap. 2, Anm. 7 und 9). Ausgeschlossen bleiben zunächst auch die daktylischen Formen (  ), Wörter wie ›Fingerchen‹, ›dreigliedrig‹ usw., die erst durch August Buchner (1638) wiedereingeführt werden.

), Wörter wie ›Fingerchen‹, ›dreigliedrig‹ usw., die erst durch August Buchner (1638) wiedereingeführt werden.

Anstelle des Hexameters empfiehlt Opitz den Alexandriner als Hauptversform. Dieser Vers, der seinen Namen von der französischen Alexanderepik des 12. Jahrhunderts hat, ist ein sechshebiger, jambischer Reimvers mit einer Zäsur nach der dritten Hebung. Die Zäsur legt es den Dichtern nahe, antithetische 6Halbverse zu bilden; z. B. Opitz:

Ich weiß nicht, was ich will || ich will nicht, was ich weiß.

Das mochte eine der barocken Zwiespältigkeit angemessene Ausdrucksform sein; Goethe lehnte den Alexandriner, der bis hin zu Lessing das deutsche Drama beherrschte, gerade wegen dieser sich aufdrängenden Dialektik ab.

Wegen der schulmeisterlichen Art seiner Poetik ist Opitz im 18. Jahrhundert überhaupt scharf kritisiert worden. Man mochte die aus der Antike übernommene Dreiteilung in einen niederen, einen mittleren und einen hohen Stil nicht mehr gelten lassen. 7Die Unterscheidung zwischen Tragödie und Komödie nach Tod oder Überleben des dramatischen Helden erkannte man bald als zu äußerlich. Die Festlegung, dass eine Tragödie immer eine Haupt- und Staatsaktion sein müsse, in der eine Standesperson als Held auftritt, wogegen der einfache Mann bestenfalls ein Komödienheld sein dürfe, 8wurde schließlich durch das Aufkommen des bürgerlichen Trauerspiels überholt. Zu seiner Zeit aber galt Opitz nicht grundlos als Autorität und vielseitiger Neuerer. Er hatte unter anderem mit seiner Dafne (1626) für den Komponisten Heinrich Schütz (1585–1672) das erste deutsche Opernlibretto geschrieben und mit der Schäfferey Von der Nimfen Hercinie (1630) die Schäferdichtung 9in die deutsche Literatur eingeführt.

Читать дальше

] ist dieser:

] ist dieser: ]:

]: ), Wörter wie ›Fingerchen‹, ›dreigliedrig‹ usw., die erst durch August Buchner (1638) wiedereingeführt werden.

), Wörter wie ›Fingerchen‹, ›dreigliedrig‹ usw., die erst durch August Buchner (1638) wiedereingeführt werden.