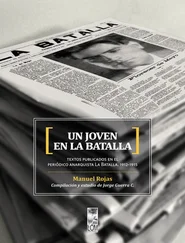

Las tres escenas están hilvanadas, además, por una interesante lectura del carácter material que implica el intercambio simbólico. Me refiero a los modos en que el joven Rojas logra acceder a los libros que desea. Nuevamente hay dos direcciones en la serie: por un lado, aquello que se lee como progreso, su paulatina independencia económica de la familia, y por otro una suerte de retroceso en los modos de intercambio material. El libro de Salgari lo compra con el dinero que su madre le asigna; la lectura del folletín es una suerte de labor remunerada que se paga con duraznos; la literatura artística aparecerá solo cuando sea ya un trabajador y en la comunidad de los trabajadores. Mirados más de cerca, sin embargo, esos intercambios parecen retroceder en la historia del desarrollo capitalista: poco aprende del libro que desea como fetiche y obtiene como mercancía (el de aventuras), algo más del que consigue en una especie de trueque premoderno (el folletín), y la mayor ganancia, el premio mayor, solo aparecerá cuando la literatura sea el objeto de un don gratuito, cuando la economía del intercambio literario no implique el enfrentamiento entre intereses contrapuestos sino el puro afecto y la pura entrega de los compañeros. Por cierto, esta especie de involución indica la dirección de la utopía y constituye un signo de progreso cuya naturaleza es esencialmente política: la ilustración y la lectura solo son útiles en la medida en que nos vuelven más sencillos, en la medida en que nos acercan a un ordenamiento más justo del mundo.

El mundo y el libro

Quisiera comentar, por último, un aspecto que es tal vez el más arduo de todos y que tiene relación con la naturaleza de la ideología. “El mundo físico, el mundo sensible y el mundo moral se me ampliaron enormemente” (Imágenes 129), cuenta Rojas, y lo cuenta como ganancia neta de su encuentro con la literatura. En esta afirmación parece restarse importancia al mundo físico, sensible y moral en el que ya está inmerso Rojas como niño o como joven, un mundo nada estrecho si consideramos sus movimientos geográficos entre distintas ciudades y países —Santiago, Buenos Aires, Rosario, Mendoza— y además sumamos su temprana iniciación en el trabajo, la variedad de gentes y oficios que conoce en su primera juventud. Para ponerlo en los términos que usé más arriba: en su descubrimiento de los libros Rojas parece situar la palabra escrita en un lugar que supera al de las cosas, como si ellas, las cosas, no tuvieran vida o no tuvieran vida suficiente hasta que se las pone por escrito. “Sol y viento, mar y cielo”, dice famosamente Aniceto Hevia en Hijo de ladrón (379), pero ese sol y ese viento, en la lógica que trato de explicar, no serían tanto los que brillan y soplan en Valparaíso como los que han quedado atrapados en la novela.

Se me reprochará un exceso posestructural, como si Rojas afirmara que los libros son anteriores a la experiencia real, a la experiencia material. ¿Cómo entender, si asumimos la primacía de la letra, el carácter autobiográfico de sus textos, su problemática referencialidad, es decir, su dependencia de la realidad? ¿Cómo explicarnos la limpia sencillez de su prosa, desprovista de las marcas que indican convencionalmente que se trata de literatura?14 Estos rasgos parecen contradecir la intuición que ofrecen las escenas primordiales que comento.

Hasta ahora he intentado hablar solo de literatura, pero el problema es mucho más amplio y abarca en realidad cualquier sistema simbólico que ordene la percepción del mundo. Cuando Rojas antepone la letra al mundo, como creo que lo hace, entonces asume las consecuencias de esta posición. Afirma, en primer lugar, que no es posible pensar fuera de los marcos ideológicos. Esto significa que la letra efectivamente antecede a la realidad, e implica que cualquier descripción se levanta inevitablemente sobre los supuestos que articulan el código con el cual se la construye. El mejor ejemplo son los mismos fragmentos que cité más arriba: no hay vida anterior a la literatura porque es precisamente a través del código literario que puede hablar de su vida entera, de la que antecede y de la que sucede a su encuentro con la letra. Dicho de otro modo: la niñez de ese joven e inocente Rojas no puede existir sin el Rojas mayor y letrado que la cuenta.

Esto nos obliga a rechazar cierta imagen que lo pinta como un escritor espontáneo, intuitivo y meramente “humano”. El riesgo simétrico, no obstante, es pensar de una manera simplificada la letra, la literatura y la ideología como mera distorsión perceptiva, falsa conciencia o alienación pura (hacia allá nos podría llevar el rasgo casi literalmente lacaniano de su entrada, siempre tardía, al segundo tomo de Salgari o al folletín ya comenzado). Me gustaría proponer para este Rojas una idea vieja pero, a mi juicio, aún sabia: que el conocimiento es siempre interesado, es decir, ideológico, es decir, ya simbolizado, y que, de modo complementario, no podemos conocer el mundo sin mojarnos en las aguas del interés, no podemos contactarnos con las cosas sino a través de las palabras.

Si volvemos a los tres fragmentos anteriores creo que podemos hacernos una idea del modo en que Rojas lidia con esta doble valencia de la letra, instrumento cognitivo y arma política.15 Los géneros que le revelan el mundo son la novela de aventuras, el folletín y el poema, pero estas Imágenes de infancia y adolescencia —y con ellas el resto de su obra— no pueden considerarse una novela de aventuras, un folletín o un poema: materia de pura voluntad, la escritura construye un edificio distinto con los mismos ladrillos heredados, una curiosa novela autobiográfica que es en realidad un relato de formación resistente ante la hegemonía, la contraBildungsroman que ha descrito Grínor Rojo en la tetralogía de Aniceto Hevia.

Materia de pura conciencia, el edificio literario que leemos no se limita a reproducir los sentidos del sistema simbólico que lo precede. Rojas es un diestro jinete de las palabras, y logra instalar su propio interés hablando una lengua de intereses que le son ajenos. Como se revela al considerar los circuitos materiales que permiten su acceso a la letra, el texto memorioso, las Imágenes de infancia y adolescencia, consiguen hacer retroceder al tiempo y sitúan después, en el futuro, lo que la historia de la humanidad ha puesto antes, el intercambio gratuito y desinteresado de los bienes, la cifra de la utopía.

Si la lectura es ampliación del mundo, Rojas advierte que la escritura es su creación y construcción. A eso, riguroso y metódico, dedicará las mejores horas de su vida adulta, la vida que no aparece en sus novelas, su vida secreta de escritor.

Bibliografía

Álvarez, Ignacio. Novela y nación en el siglo XX chileno. Ficción literaria e identidad. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009.

Concha, Jaime. “Los primeros cuentos de Manuel Rojas”. Eds. Naín Nómez y Emmanuel Tornés Reyes. Manuel Rojas. Estudios críticos. Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 2005.

Cortés, Darío A. La narrativa anarquista de Manuel Rojas. Madrid: Pliegos, 1987.

Herrera y Reissig, Julio. “Amor sádico”. Poesía completa y obra selecta. Ed. Alicia Migdal. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978.

Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico”. Ed. Ángel G. Loureiro. La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental. Suplemento Anthropos 29. Barcelona: Anthropos, 1991.

Lichtblau, Myron I. “El tono irónico en Sombras contra el muro”. Eds. Naín Nómez y Emmanuel Tornés Reyes. Manuel Rojas. Estudios críticos. Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 2005.

López Morales, Berta. “El aprendizaje de Aniceto Hevia”. Eds. Naín Nómez y Emmanuel Tornés Reyes. Manuel Rojas. Estudios críticos. Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 2005.

Читать дальше