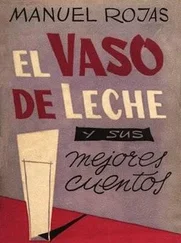

1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Dentro de estos textos críticos, destacan dos, que casualmente comentan los cuentos de Rojas y no sus novelas más conocidas. El primero, de Leonidas Morales, se titula “Imagen literaria e imagen convencional en los cuentos de Manuel Rojas”. La importancia de este artículo es que parte por poner a Rojas en diálogo con la tradición inmediata de la cual quería diferenciarse. En ese marco, distingue al criollismo como una tendencia nacida del formal refinamiento del modernismo, pero apartada de este en cuanto a su espíritu estetizante y deshumanizado “(cuyo correlato social estaba dado por las grandes ciudades, el lujo y el afrancesamiento en las costumbres de una burguesía rica)” (137). Para Morales, el dominio de la imagen criollista se impone hasta 1930, luego de lo cual empieza a producirse en toda Hispanoamérica una imagen distinta, que sigue entonces, impulsos generacionales, de allí que sea verificable no solo en Rojas, sino también en otros escritores del continente19. En efecto, es aquí donde hay que ubicar a Rojas, en el momento en que los personajes dejan de formar parte confusa del paisaje y el entorno, y emprenden la lucha por individualizarse. En palabras de Morales: “en Rojas […] esa apertura significará un desplazamiento en el eje enfático desde la naturaleza al ‘hombre’ y una conversión del anulamiento en las cosas en el rescate de una dimensión vital afirmativa” (139). Posteriormente, Morales coincide con los otros estudiosos en visualizar en Rojas un humanismo universalizante, pero enfatiza la manera en que este reemplazaría el protagonismo del paisaje por el protagonismo del personaje, en tanto ‘hombre’ que no deja de ser histórico:

Al revés de Latorre que trajina el paisaje buscando la aguja en el pajar, Rojas postula la unidad del hombre en cada hombre y la del chileno en cada chileno: lo particular histórico contiene lo universal histórico. Para él el paisaje (‘paisaje sensible’) es una hechura del hombre, el horizonte de su mirada sicológica y espiritual: prefiere en consecuencia instalarse en la perspectiva del personaje y renunciar al descriptivismo (145).

Por último, dentro de esta revisión crítica, señalo el artículo que me parece más destacable del conjunto, el de Jaime Concha, titulado “Los primeros cuentos de Manuel Rojas”. Cuando el estudioso comenta el relato “Laguna” y la relación entre los dos personajes protagónicos, advierte que esta se basa en la noción de “hombría”, cuyo primer rasgo semántico es el de ser un ideal masculino e incluso masculinista, de allí que el aprendizaje del joven se plantee como un aprendizaje de ‘hombre’ basado en el modelo que encuentra en Laguna, es decir que puede decirse que el hombre joven deriva del hombre viejo-modelo. Un segundo trazo semántico aparece entonces: tener hombría es ser un “hombre de cara a la adversidad”. Concha añade a la hombría la “sapiencia” y un ethos viejo, todo lo cual funda un “humanismo arcaico” relacionado con una emocionalidad popular compleja, más o menos contradictoria, por seguir los modelos de Job, por un lado, y de Martín Fierro, por otro (cf. 337-8). Refiriéndose a la generalidad del libro que contiene este primer cuento de Rojas, Concha sintetiza esta perspectiva antropológica de una manera muy clarificadora y particularizadora. Cito en extenso:

En suma: el “humanismo” de “Laguna” en particular (y de Hombres del sur en general) es un humanismo popular por los tipos y costumbres que se nos muestran, por el valor que se les asigna y por la sensibilidad oral y folclórica con que se los capta. Humanismo laboral centrado en el campo laboral, en la medida en que las relaciones de trabajo determinan la verdad contradictoria de lo humano. Humanismo arcaico también, donde la sabiduría humana pasa por el tacto y la familiaridad con la desgracia. Se trata, además, de un humanismo masculino que, si no excluye enteramente a la mujer […] pone de relieve los intercambios de amistad, de fraternidad, de asociación y de cooperación entre varones. En este mapa “antropológico”, cuyo paisaje es bien perceptible, se crea y empieza a elaborar una particular teodicea de los pobres […] (340-1).

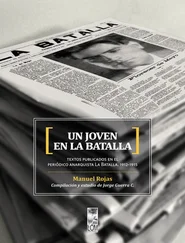

Como se observa, Concha ve en el humanismo de Rojas un acento masculino y de clase, basado hasta cierto punto —diría yo— en personas reales y la atmósfera humana que el escritor conoció en su infancia, pero basado también en los modelos literarios que fue absorbiendo a medida que crecía con sus lecturas. En estrecha concordancia con lo planteado por Concha se nos muestra Rojas en otros momentos del libro autobiográfico que he estado citando, como cuando se refiere a sus modelos en iniciación masculina, tanto en lo que se relaciona con el aprendizaje de oficios manuales como con cierta socialización en el trato con mujeres en prostíbulos, a semejanza de lo que acontece en Lanchas en la bahía. Lo más interesante de estos testimonios, a mi parecer, es el vínculo que traza Rojas entre este ambiente marcadamente masculinizado y la poesía gauchesca. Así lo afirma al relatar las revisiones que la policía emprendía en los prostíbulos y ‘cafés cantantes’, en busca de dagas y cuchillos: “La poesía gauchesca, con su sublimación del duelo a cuchillo, ha procurado a la Argentina más occisos que cualquier epidemia. Hasta los niños de mi tiempo sentíamos la influencia de esa poesía” (Imágenes 134). Rojas confiesa que la necesidad de ganarse la vida y el trato con los ambientes descritos terminaron bruscamente con su infancia, y agrega que ese mundo volvió a aparecer cuando él era ya un hombre, pero que no le causó la misma fuerte impresión. Lamentablemente, Rojas no es todo lo claro que necesitamos en esta última referencia como para ayudarnos a dilucidar cuánto tiene que ver ese ambiente gauchesco visto con expresión de niño con el humanismo masculino popular que encontramos en su obra. Muy probablemente sea el reencuentro con este mundo, siendo ya adulto, el que le permite complementar la violencia de esos ambientes con la solidaridad de clase tan propia de su obra.

En un segundo momento de este trabajo, quiero revisar el debate sobre el humanismo literario en el marco histórico-literario en que se inserta Rojas en sus inicios como escritor. Uno de los puntos de partida de este debate lo constituyen el ensayo “La deshumanización del arte” de Ortega y Gasset, publicado en 1925, y su recepción en Latinoamérica y Chile.

En La reterritorialización de lo humano, Marco Thomas Bosshard revisa la recepción latinoamericana del ensayo de Ortega y señala que este puede leerse como una continuación y modificación de la propuesta de Wilhelm Worringer, en su “Abstracción y empatía”, de 1908. Para Bosshard, el término alemán usado por Worringer, Einfühlung, traducido como “empatía”, debe entenderse como “proyección sentimental”, concepto cuyo valor como opuesto exacto de “deshumanización” es más notorio. En este contexto, Bosshard afirma que el concepto orteguiano tiene el significado de “supresión completa de cualquier empatía o sentimiento humano” (23).

Por mi parte, concuerdo con Bosshard, pues siempre he entendido el concepto orteguiano con el sentido aproximado de ‘desnaturalizado’ (o desfamilizarizado), en la medida en que lo que el arte no vanguardista hace natural, digamos, la comprensión de los ‘hombres’ a través de la emocionalidad y el sufrimiento, el arte deshumanizado lo rehúye y objeta, pues le impone una marcada distancia estética. En última instancia, lo que quiero decir es que el conflicto entre uno y otro arte puede leerse como otra forma que adquiere la rivalidad entre un arte mimético y un arte que se quiere independiente de lo natural cotidiano, es decir, distante del realismo y de sus poéticas ‘naturalistas’. Como mostraré enseguida, en efecto, el arte deshumanizado es la antítesis perfecta de la literatura humanista de Rojas (sin que por ello el primero deje de ‘reterritorializar lo humano’, como dice Bosshard).

Читать дальше