Mohanty, Satya P. “The Epistemic Status of Cultural Identity. On Beloved and the Postcolonial Condition”. Eds. Paula M. L. Moya y Michael R. Hames-Garcia. Reclaiming Identity. Realist Theory and the Predicament of Postmodernism. Berkeley: University of California Press, 2000.

Oyarzún, Pablo. La letra volada. Ensayos sobre literatura. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2009.

Piglia, Ricardo. El último lector. Barcelona: Anagrama, 2005.

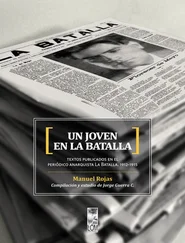

Román-Lagunas, Jorge. “Bibliografía de y sobre Manuel Rojas”. Revista Chilena de Literatura 27-28 (1986): 143-172.

Rojas, Manuel. “Algo sobre mi experiencia literaria”. Obras escogidas. Tomo I. Santiago: Zig-Zag, 1974.

___. Hijo de ladrón. En Obras escogidas. Tomo I. Santiago: Zig-Zag, 1974.

___. Imágenes de infancia y adolescencia. Santiago: Zig-Zag, 1983.

___. “Hablo de mis cuentos”. Eds. Naín Nómez y Emmanuel Tornés Reyes. Manuel Rojas. Estudios críticos. Santiago: Editorial Universidad de Santiago, 2005.

___. Imágenes de infancia y adolescencia. Ed. Jorge Guerra C. Santiago: Tajamar, 2014.

Rojo, Grínor. “La contraBildungsroman de Manuel Rojas”. Revista Chilena de Literatura. Sección Miscelánea (2009):1-29.

Said, Edward. Cultura e imperialismo. Trad. Nora Catelli. Barcelona: Anagrama, 1996. Sarlo, Beatriz. El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina. BuenosAires: Siglo XXI, 2011.

Siskind, Mariano. Deseos cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en América Latina. Trad. Lilia Mosconi y Carmen Güiraldes. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2016.

Viñas, David. “Manuel Rojas de perfil (y sin retoques)”. Casa de las Américas 121 (1980): 88-92.

Zanetti, Susana. La dorada garra de la lectura. Lectoras y lectores de novela en América Latina. Rosario: Beatriz Viterbo, 2010.

Zizek, Slavoj. “¿Cómo inventó Marx el síntoma?”. Trad. Isabel Vericat Núñez. Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Autobiografismo y humanismo en Manuel Rojas

Cecilia Rubio Rubio

Dentro del empeño de la crítica literaria chilena por evaluar la obra de Manuel Rojas en el campo literario en el que participó, resulta de particular importancia, por un lado, la discusión que se refiere a la opción de Rojas por lo que en términos generales y a veces vagos se suele llamar ‘humanismo’. José Promis es un buen exponente de esta postura, en La novela chilena del último siglo, donde categoriza la literatura de la primera generación contemporánea del ’27, en la que incluye con valor paradigmático a Rojas como literatura del fundamento de lo humano.

Por otro lado, a menudo se dice que Rojas escribía sobre historias que había vivido y que, por lo tanto, su obra es en gran parte autobiográfica. Los que esto afirman se basan en los testimonios del propio Rojas que dan cuenta de la ocurrencia de algunas anécdotas relatadas en sus novelas y cuentos y, sobre todo, de la existencia real de algunos de sus personajes. En esos testimonios, a mi modo de ver, de gran ambigüedad, nos encontramos con la fluidez creativa que va de la realidad a la ficción, sin que podamos estar ciertos de qué parte le corresponde a cada una en esos intercambios. Por ejemplo, en Imágenes de infancia y de adolescencia, Rojas comenta que su abuela crió a un par de niños de su barrio que carecían de familia adulta que se hiciera cargo de ellos, y luego de referirse al primero de estos niños, agrega:

El otro hombre criado por mi abuela tiene una historia que no conozco claramente: solo supe de él cuando volví a Chile y lo conocí. Los que hayan leído mi novela Lanchas en la bahía recordarán que Eugenio, el protagonista, trabaja de noche y duerme de día en la cama matrimonial de un policía del resguardo del puerto de Valparaíso. Ese policía era aquel hombre criado por mi abuela. Por ahí se verá que mi abuela hizo bien en criar ese niño; porque de otro modo Eugenio, o sea, Manuel Rojas, no habría tenido dónde dormir mientras trabajó de cuidador nocturno en aquel puerto (52-3).

Más tarde, en el mismo libro, Rojas se refiere a una fotografía donde aparece el curso en el que inició su vida escolar, de la siguiente manera: “En esa fotografía se ve también al niño que andando los años aparecía, un poco desfigurado, como Aniceto Hevia niño, ya que el Aniceto Hevia adolescente soy yo” (60). Y, varias páginas más adelante, Rojas recuerda a una familia que —dice— constituye el núcleo de donde sale Aniceto Hevia joven, sin embargo, el nombre de este personaje provendría del jefe de dicha familia, quien en la novela toma el nombre y la figura de otro personaje: “El jefe de familia, de esa familia, Aniceto Hevia, era un ladrón español apodado el Gallego, el mismo que figura en aquella novela. Sus condiciones personales son las mismas, con pequeñas deformaciones, debidas a la literatura, con que lo presento ahí” (104)16.

Basten estos testimonios de los muchos que ha dado Rojas sobre la existencia de algunos personajes y anécdotas para poner en cuestión lo documental o cronístico en la obra del escritor, quien más bien se nos presenta como un creador de personajes de sustrato realista, como si viera en esta técnica de creación un modo de dar a estas figuras sustancia humana. Concuerdo con Federico Schopf, cuando en la introducción de Páginas excluidas, de Manuel Rojas, señala que el hecho de que un relato tenga base autobiográfica no excluye el uso de otras fuentes de escritura, como la imaginación, el inconsciente, la historia, la leyenda, etc. (cf. 16) Para Schopf, el valor de Rojas como escritor estaría en “la situación comunicativa que la escritura es capaz de desplegar —en la que desaparece como escritura, transformándose en oralidad— y en la que nos instala como lectores” (17).

Veo en este comentario un punto de partida para indagar en el tema que aquí me interesa, pues la vocación de oralidad que se despliega en la escritura de Rojas afecta sobre todo a cómo los personajes se expresan por sí mismos para dar cuenta de su conciencia, su subjetividad y su situación existencial. Si estos personajes deben leerse, según expresa la mayoría de los críticos y el propio Rojas, como trasuntos literarios de la vida de su autor, es algo en lo que no nos detendremos especialmente, puesto que lo que me propongo aquí es vincular esta declarada tendencia autobiográfica, por un lado, con las técnicas de creación de personajes que Rojas plantea, y, por otro, con uno de los grandes temas de debate en Chile en los primeros treinta años del siglo XX, como es el humanismo en el arte y la literatura. Este debate tiene un lugar preponderante en la historia intelectual del país y, desde mi perspectiva, debe leerse en el marco de la búsqueda por superar el criollismo, en la cual están comprometidos tanto los narradores vanguardistas de las dos primeras generaciones contemporáneas (Vicente Huidobro, Juan Emar, Teófilo Cid y la Mandrágora, y María Luisa Bombal, entre los más relevantes) como los autores realistas de la primera generación, por lo mismo llamada “superrealista” del ’27 (cf. Goic y Promis), quienes se empeñaron en desarrollar un realismo contemporáneo, en especial Marta Brunet y Manuel Rojas17. A mi parecer, la base que da sustento a este empeño es lo que podríamos llamar humanismo literario del siglo XX hispanoamericano.

Los críticos de la obra de Rojas han visualizado este humanismo, pero la mayoría se ha limitado a enunciarlo como una constatación, casi siempre referida a Hijo de ladrón, novela algo tardía en relación con el marco que aquí me he propuesto, que es el que coincide con la emergencia y vigencia de la vanguardia histórica. Por ejemplo, si revisamos los artículos de la compilación Manuel Rojas. Estudios críticos, de 2005, podemos detectar varios que se refieren a lo que aquí interesa. Un caso es el de Fernando Alegría, quien en su “Trascendentalismo en la novela chilena” ve en Rojas la intención de plasmar una esencia universal ‘del hombre’, que, por ello, queda “cargado de trascendentalismo” (118), y logra hasta cierto punto ser abstraído en una categoría como la del “hombre-roto” u “hombre herramienta”, que constituirían “la presencia de un mundo en crisis, al que revela en una deshumanizada anatomía de individuo que no mata su médula espiritual” (118). Refiriéndose luego a Punta de rieles, comenta que esta no se aleja de la “filosofía humanitaria de otras obras de Rojas” (127). También Jaime Valdivieso, en “Una nueva mirada”, menciona “el gran humanismo” (129) de la obra de Rojas y mantiene la noción de “hombre” de un modo general y esencialista, aunque reconoce en otro momento del artículo que el “hombre” que está en el foco de la preocupación de Rojas es el proletario. Más explícito, ya desde su título, es el artículo de Luis Eyzaguirre, “Neohumanismo, o el humanismo antropocéntrico”, que comienza con una definición: “Con la denominación de humanismo antropocéntrico en la novelística hispanoamericana se quiere señalar la tendencia que sitúa al ‘hombre’ en el centro del universo” (219). Para Eyzaguirre, uno de los rasgos novedosos que Hijo de ladrón introduce en la novela hispanoamericana es un fundamental cambio en la visión sobre el ‘hombre’, que resulta ser universalista, ya que, para el crítico, la situación que vive Aniceto Hevia, aunque es problemática, no es desesperada, pues no es excepcional en la condición humana general. El ‘hombre’ así concebido se resigna a su situación, porque cree en la solidaridad de los demás hombres y en su propia dignidad, de ahí que las particularidades de su situación de vida no afecten la visión universalizante que iguala a los hombres en el sufrimiento. El concepto de “condición humana” relaciona el problema del humanismo con el del existencialismo de Hijo de ladrón, que si bien es tolerable como interpretación de algunas partes de la novela es también contradictorio con otras ideas que sustenta la instancia autoral implícita, como lo sería la voluntariosa creencia en la solidaridad.18

Читать дальше