Abschließend kann resümiert werden, dass die Wissenschaft sich weiterhin uneinig bei der eigentlichen Ursache der ADHS ist. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen jedoch eine Tendenz zu einer multifaktoriellen Ursache, sprich einer Mischung aus ungünstigen Umweltfaktoren als auch genetischen Dispositionen. 36

2.4. Gibt es ADHS wirklich?

Insgesamt betrachtet lassen sich zwei Lager in der Diskussion um ADHS stets wiederfinden:

Die Seite, die von der Existenz von ADHS absolut überzeugt ist und Handlungsanweisungen für betroffene Eltern und Lehrer*innen schreibt. Dazu gehört zum Beispiel der amerikamische Psychologe Russel A. Barkley. Barkley ist der Ansicht, dass ADHS eine genetisch bedingte und vererbte Erkrankung ist 37und blendet bei seinen Werken die Rolle der Eltern und der Familie weitestgehend aus. Bereits auf dem Cover von Barkleys Buch „Das große ADHS-Handbuch für Eltern“ entdeckt man den folgenden Kommentar: „Es geht nicht mehr darum, <> zu finden: ADHS ist primär genetisch bedingt und kann medikamentös beeinflusst werden “ 38. Diese Strömung schließt eine Entwicklung von ADHS durch falsche Erziehung, Ernährung, als Folge von Drogen oder Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, als auch durch Traumata, aus 39. Diese Bewegung verteidigt in der Regel die medikamentöse Behandlung und blendet die Nebenwirkungen der Medikamente weitgehend aus. Viele Eltern unterstützen diese Theorie und erfreuen sich darüber, wenn ihr Kind wegen ADHS hochintelligent oder besonders kreativ ist, obwohl dafür keinerlei Belege vorliegen 40.

Auf der anderen Seite der Debatte stehen die Kritiker des „Konstrukt ADHS“, die daran zweifeln, dass ADHS tatsächlich eine reelle Erkrankung ist und nicht nur ein bequemer Weg, um Kinder mit Medikamenten zu sedieren, damit sie für ihre Umgebung weniger Anstrengung verursachen. Kritik wird hier vor allem auch gegenüber der Diagnose geäußert. Die Fragebögen seien zu vage formuliert und Angaben wie „oft“ oder „exzessiv“ würden einen zu großen Spielraum für den Diagnostiker darbieten. Verhaltensweisen, die für die Eltern und Lehrer*innen als „ärgerlich“ gelten, würden als Grundlage für eine angebliche Hirnstörung hingestellt, während kulturelle, schulische und familiäre Kontexte bei der Diagnose vollständig ausgeblendet werden würden 41. Der Kriterienkatalog von ADHS sei eine „ Liste von Wertungen von Verhaltensweisen, die für bestimmte Vertreter der Gesellschaft als unerwünscht gelten, was eine normative Setzung und keine medizinische Datenerhebung darstelle “ 42. Diese Strömung in der ADHS-Forschung steht vor allem der Verwendung von Ritalin als präsenteste Behandlungsmethode kritisch gegenüber. Hier wird eher eine multimodale Behandlung oder ein psychotherapeutischer Ansatz ohne Psychopharmaka verfolgt. Zu den präsentesten Vertretern dieser Ausrichtung gehören unter anderem der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther und die amerikanische Ärztin Lydia Furman. Moderne Forschungsergebnisse zeigen, dass nur bei einer geringen Zahl der mit ADHS diagnostizierten Kinder und Jugendlichen tatsächlich eine Aufmerksamkeitsstörung vorliegt 43. Das, was aus dem Umfeld des Kindes als Aufmerksamkeitsstörung beschrieben wird, sei motivational, durch Über- und Unterforderung und seelische Belastungen zu erklären. Es gäbe überhaupt keine ADHS-typischen Symptome. Alle ADHS-Symptome seien unspezifisch und eigentlich nur normale charakterliche Eigenschaften oder Teil einer anderen Störung, die durch unsorgfältige Ausschlussverfahren nur nicht gefunden wurden 44.

2.5. Methylphenidat - Ritalin und Medikinet

2.5.1. Wirkung, Nebenwirkung und Verschreibung

Ritalin und Medikinet sind die in Deutschland am häufigsten verschriebenen Mittel zur Behandlung von ADHS 45. Der Wirkstoff von Ritalin und Medikinet ist Methylphenidat. Methylphenidat gehört zur Gruppe der substituierten Phenylethylamine und ist ein psychomotorisches, verhaltensbeeinflussendes Stimulans. Die chemische Struktur ist mit der von Amphetamin verwandt. Methylphenidat blockiert den Dopamintransporter, woraufhin eine Wiederaufnahmehemmung von Dopamin aus dem synaptischen Spalt stattfindet 46. Methylphenidat ist betäubungsmittelpflichtig, es ist also nur auf Rezept in der Apotheke zu erhalten und nicht frei zugänglich. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Schlafstörungen, Appetitminderung, Tachykardie, Blutdruckerhöhung und Bauchschmerzen. Weiterhin besteht ein gewisses Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisiko 47. Methylphenidat hat eine Wirkung, die sehr ähnlich zu der von Amphetaminen wie zum Beispiel Kokain ist. Die Wirkung variiert aufgrund der Form des Konsums - Kokain wird in der Regel geschnupft, Ritalin wird als Pille konsumiert 48.

Die Barmer GEK stellt im Jahr 2011 fest, dass 44,6% aller mit einer hyperkinetischen Störung diagnostizierten Klienten Methylphenidat zu sich nahmen, während vergleichsweise 9,5% Kontakt zu einem Psychotherapeuten hatten 49.

Zu Beginn der Behandlung wird eine Dosis von 5-10mg am Tag verabreicht, diese kann bis auf maximal 60mg am Tag gesteigert werden. Das Medikament wird über den Tag verteilt in ein bis drei Tagesdosen konsumiert. Diese sollten so liegen, dass der Betroffene die „ kritischen Tagesanforderungen “ 50wie Schule oder Hausaufgaben bewältigen kann. Die Wirkungsdauer von Ritalin liegt bei etwa vier Stunden. Damit das Medikament über den gesamten Tag wirkt, gibt es auf dem Markt retardiert wirkende Präparate, die eine langfristigere Wirkstofffreisetzung ermöglichen. Diese erreichen eine Wirkung von bis zu zwölf Stunden. Dazu gehören Ritalin LA (longacting, lange wirkend) und Ritalin SR (sustained release, Freisetzung mit konstanter Geschwindigkeit) 51. Stimulanzien werden verschrieben, wenn eine Diagnose nach ICD-10 Kriterien gegeben ist, die Symptomatik ausgeprägt ist und eine psychoedukative oder psychotherapeutische Hilfe nicht umsetzbar oder innerhalb einiger Wochen nicht hilfreich war. Wenn die Symptomatik sich hauptsächlich im schulischen Bereich zeigt, können Therapiepausen, zum Beispiel in den Ferien, eingelegt werden. Wird mit Methylphenidat keine ausreichende Wirkung beobachtet, werden d-l-Amphetamine empfohlen. Falls das Medikament die erwünschte Wirkung zeigt, wird eine mehrjährige kontinuierliche Medikation empfohlen 52.

Als Amphetamin-Abkömmling sorgt Ritalin dafür, dass der Benutzer wach bleibt. Gleichzeitig vermindern sich die Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, Impuls-Kontroll-Störungen und aggressives Verhalten 53. Das Stimulans Ritalin erhöht die Verfügbarkeit von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn und erhöht somit die Aktivität der Hirnzellen, die wie oben beschrieben, für die Hemmung von Verhalten und Konzentration zuständig sind 54. Die Sinne werden geschärft und der Benutzer wird ruhig. Dabei sind die Effekte allerdings nicht nur bei ADHS-Patienten zu beobachten, sondern auch bei Menschen ohne ADHS 55. Nach einer Absetzung der Medikation hält die symptomreduzierende Wirkung abgeschwächt weiter an 56.

Bei 50 bis 95 % der Kinder und Jugendlichen mit ADHS ist eine Verbesserung in den Bereichen „allgemeines Verhalten“, „schulische Leistung“ und „soziale Integrationsfähigkeit“ als Folge einer Medikation zu beobachten 57.

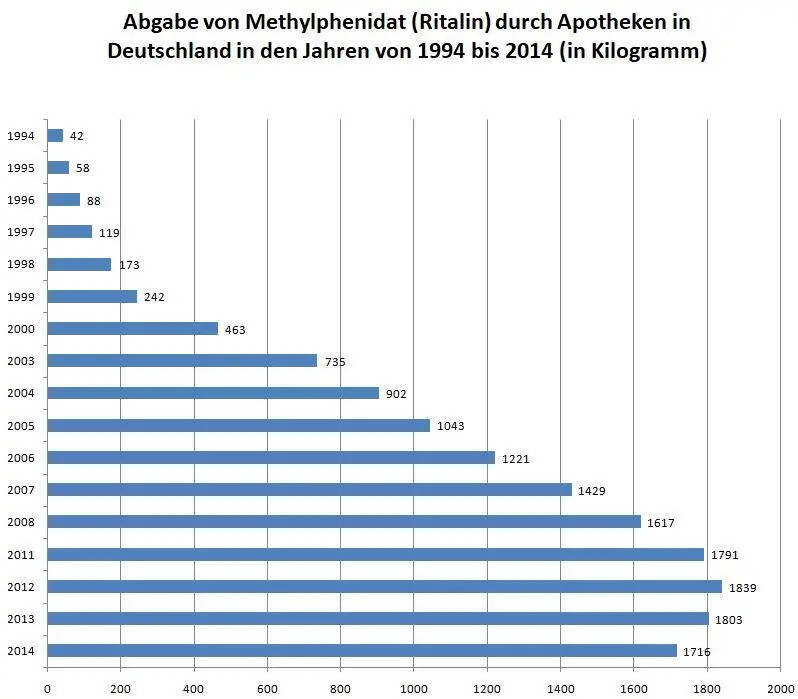

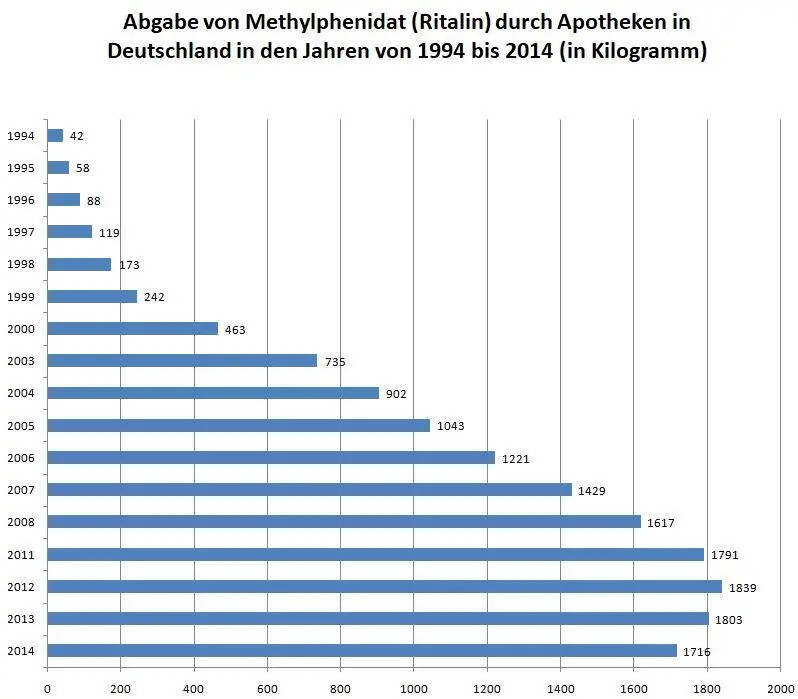

Die Menge an verschriebenem Ritalin ist seit der ursprünglichen Einführung immens gestiegen. In Deutschland bekommen knapp 7% aller elfjährigen Jungen Methylphenidat verordnet 58. Aus Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass während 1994 noch deutschlandweit 42 kg Ritalin verschrieben wurden, es 2012 schon 1839 kg waren.

Abbildung 2 – Abgabe von Methylphenidat durch Apotheken in Deutschland in den Jahren von 1994 bis 2014 (in Kilogramm) 59

Читать дальше