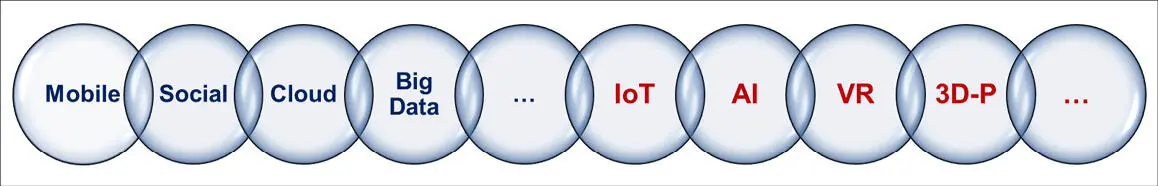

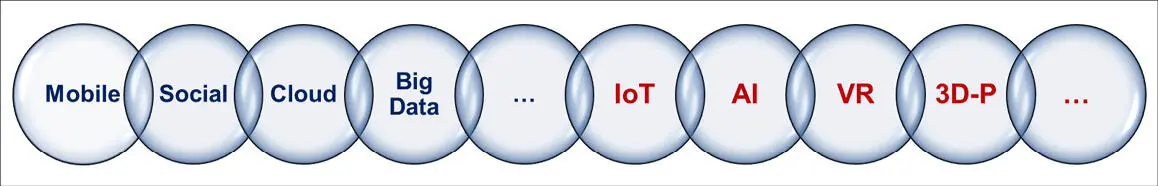

ABBILDUNG 5

LÖSUNGEN SOWIE TECHNOLOGIETREIBER DER DIGITALEN TRANSFORMATION (BEISPIELHAFT)

(QUELLE: STREIMELWEGER B.)

Um neue innovative digitale Lösungen oder digitale Geschäftsmodelle entwickeln zu können, ist es notwendig, die oben genannten unterschiedlichen Technologien, ihre Einsatzgebiete sowie ihre Vor- und Nachteile zu kennen.

Ein wesentlicher Aspekt der Digitalisierung ist das Sammeln von Daten und aus den vorliegenden Big-Data sogenannte Smart-Data zu generieren beziehungsweise abzuleiten. Dies bedeutet, dass aus den vorliegenden Datenmengen durch definierte Analysemethoden, die je nach Situation notwendigen Daten entsprechend aufbereitet werden. Neben der Datenanalyse kommen unterschiedliche Algorithmen, aber auch Ansätze basierend auf Machine Learning (Maschinenlernen) und KI zum Einsatz. Beispielsweise können mittels Sensoren oder durch Laserabtastungen sowie Video- und Audioaufzeichnungen Daten gesammelt und in weiterer Folge aufbereitet werden. Daten werden damit zu einem wichtigen Gut.

Ein Leben ohne Digitalisierung und digitale Lösungen ist kaum noch denkbar und so hat sich die Digitalisierung zu einem ständigen Begleiter entwickelt. Die Digitalisierung ermöglicht in vielen Branchen sowie „cross-sektoral“ über Branchen hinweg neue innovative Lösungen, wobei sich diese Lösungen entweder noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase, in Pilotierung oder bereits erfolgreich im Einsatz befinden.

Es gibt keine Innovation ohne Risiko und damit hat jede Technologie und digitale Lösung ihre Risiken, mit denen sich Unternehmen, Nutzer und Anwender auseinandersetzen müssen. Diese Risiken können technischer, organisatorischer beziehungsweise betrieblicher oder menschlicher Natur sein. Betroffene Rahmenbedingungen sind an die neuen Anforderungen anzupassen und entsprechende Maßnahmen sowohl betreffend Sicherheit in der Anwendung als auch für die Anwender selbst sind zu definieren und umzusetzen.

Risiken haben stets mit Unsicherheiten oder unvorhersehbaren Ereignissen zu tun, unabhängig davon, ob es um Innovationsrisiken oder andere Arten von Risiken geht. Dies zeigen auch jüngste Vorkommnisse wie Covid-19. Unternehmerinnen und Unternehmer neigen in weiterer Folge gerne dazu, Versäumnisse mit dem Faktor der Unvorhersehbarkeit der jeweiligen Situation zu relativieren. So auch der Daimler-Chef Ola Källenius, der sich mit den Worten: „Covid-19 ist wie ein schwarzer Schwan: Wir konnten uns nicht direkt darauf vorbereiten“, in einer Videobotschaft an seine Mitarbeiter richtete. Risikoexperten wie Frank Romeike finden diese Aussage als „schlicht und einfach falsch“[17]. Dieser zitiert daher in diesem Zusammenhang Nikolaus von Bomhard, Ex-Vorstandvorsitzender der Münchener Rück, der die Ansicht vertritt: „die vermeintliche Unvorhersehbarkeit von Ereignissen muss nur allzu oft als Ausrede für fehlendes Risikomanagement herhalten.“

2.4 REGULATORIEN – REGLEMENTIERUNG

Neben den Aspekten Globalisierung und Digitalisierung stellt die Reglementierung Unternehmen vor umfassende Herausforderungen. Internationale und nationale Gesetze, regulatorische Vorgaben und insbesondere die Anforderungen durch den „Stand der Technik“ bilden ein Gerüst rund um neue innovative Lösungen.

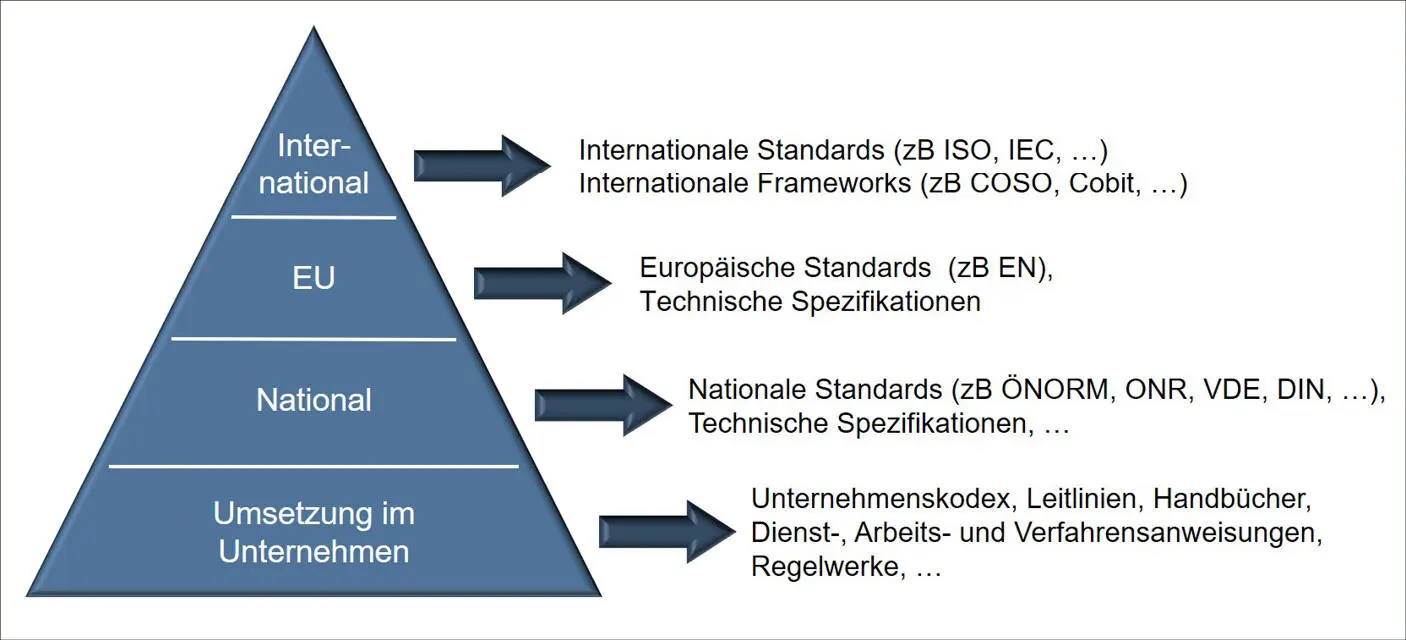

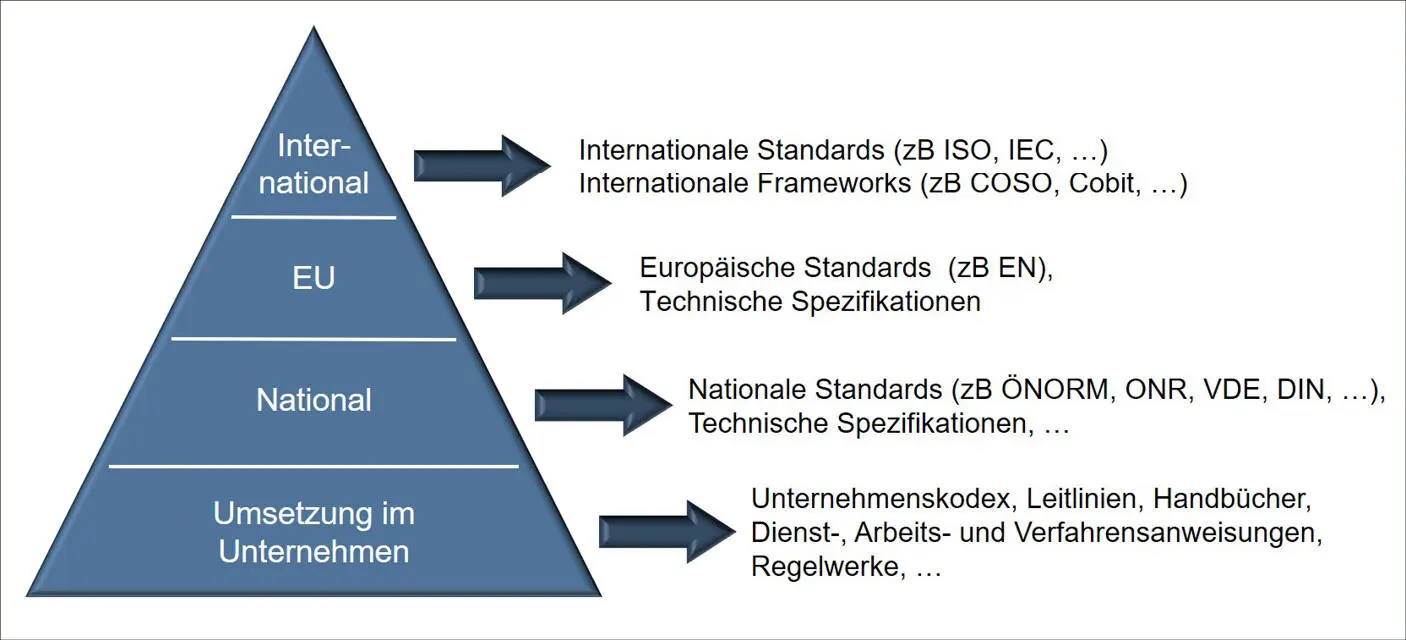

Die Umsetzung unterschiedlicher normativer Regulatorien auf hierarchischen Ebenen ist schematisch in Abbildung 6dargestellt.

ABBILDUNG 6

UMSETZUNG VON REGULATORIEN

(QUELLE: STREIMELWEGER B.)

Diese Regulatorien tragen einerseits zur Sicherheit von Anlagen und Systemen bei und regeln andererseits die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen B2B-, B2C-Partnern und jeglichen Handelsbeziehungen zwischen Ländern. Dennoch werden sie oftmals als störend und einschränkend empfunden und insbesondere im Zusammenhang mit Innovation als wesentliche Faktoren zur Verhinderung von Innovation gesehen.

Eine andere Sichtweise auf Regulatorien ist, dass Innovationen auch durchaus Einfluss auf Regulatorien haben können und dazu beitragen können, diese zu verändern oder neue zu gestalten. Passt meine Organisation (Struktur, Prozesse, Verantwortlichkeiten, …) zur Innovation? Welche gesetzlichen und normativen Anforderungen sind im Rahmen der vorliegenden Innovationsbestrebungen zu beachten? Sind sie anwendbar und erfüllbar oder bedarf es gesetzlicher oder normativer Änderungen, um diese Innovation umsetzen zu können? Diese Fragen unterstützen bei der Einschätzung von bestehenden Vorgaben. So kann eine neue und insbesondere bahnbrechende Innovation durchaus dazu führen, bestehende Regulatorien kritisch zu betrachten, zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Dies gilt auch für unternehmensinterne Vorgaben sowie Strukturen, Strategien oder Prozesse. Sollten keine entsprechenden Vorgaben oder Regulatorien vorliegen, können neue Innovationen hier wertvolle Inputs für neue Regulatorien liefern.

Als Beispiele seien hier IoT (Internet of Things), der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Blockchain genannt.

+Für IoT wurde seitens ISO und IEC bereits der dreizehnteilige Internationale Standard ISO/IEC 29341[18] zum Management von Geräten und deren Protokollen (ISO/IEC 29341, Information technology – UPnP Device Architecture), ISO/IEC 30141[19] für den Aufbau einer entsprechenden Referenzarchitektur (ISO/IEC 30141:2018, Internet of Things (loT) – Reference Architecture) und ISO/IEC 20924[20] für Begriffe und Definitionen im Bereich IoT veröffentlicht. Weitere Regelwerke zu Themen wie Frameworks, Use Cases, dem Gebrauch von Object Identifiers und IoT in der Versorgungskette sind in Vorbereitung und Ausarbeitung.

+Im Bereich KI wird beispielsweise seitens der Europäischen Kommission an einem Dokument gearbeitet, das jegliche Anforderung an den Umgang mit Künstlicher Intelligenz enthalten soll. Hier stehen insbesondere ethische Fragen im Vordergrund.

+Zur Gewährleistung der Sicherheit beim Transfer sensibler Daten kommt bereits Blockchain zum Einsatz. Eine der ersten Lösungen, die Blockchain verwendet, ist Bitcoin. Wie mit sensiblen Daten umzugehen ist und was auch hinsichtlich technischer Maßnahmen zu beachten ist, wird beispielsweise in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und im zugehörigen Datenschutzgesetz geregelt. Aber was bedeutete dies für den Einsatz von Blockchain? Welche Standardprotokolle oder Verschlüsselungstechnologien sind anzuwenden und welche sind unbedingt zu vermeiden? Auch hierzu wird an standardisierten Vorgaben gearbeitet wie zum Beispiel im Rahmen von Datenschutz und Datensicherheit, Informationstechnik-Sicherheit (IT-Security), Verschlüsselungstechnologien und andere.

2.4.1 Rechtliche Vorgaben

Zu den rechtlichen Vorgaben zählen Gesetze (G), Verordnungen (VO), Richtlinien (RL) und sonstige Rechtsakte. Hierarchisch gesehen, stehen europäische Rechtsakte über den nationalen österreichischen Rechtsakten.

EU-Verordnungen sind Teil des Sekundärrechts der Union. „Eine Verordnung ist ein verbindlicher Rechtsakt, den alle EU-Länder in vollem Umfang umsetzen müssen.“[21] Eine Richtlinie hingegen ist „ein Rechtsakt, in dem ein von allen EU-Ländern zu erreichendes Ziel festgelegt wird. Es ist jedoch Sache der einzelnen Länder, eigene Rechtsvorschriften zur Verwirklichung dieses Ziels zu erlassen.[22]“

Dies bedeutet, dass eine EU-Verordnung unmittelbar nach der Verabschiedung in der gesamten EU und damit in jedem EU-Staat gültig und bindend ist, mit anderen Worten sofort geltendes nationales Recht wird. Eine EU-Richtlinie hingegen bedarf einer nationalen Umsetzung in Form eines Gesetzes, wobei zeitliche Fristen bis zur Umsetzung vorgegeben werden. Abbildung 7veranschaulicht die hierarchische Struktur der Rechtsakte.

Читать дальше