Eilfte Vigilie:Als Konrektor Paulmann am Morgen nach dem Punschgelage sein verwüstetes Zimmer betrachtet, ist er im wahrsten Sinne des Wortes ernüchtert: War der Alkohol am entfesselten nächtlichen Treiben schuld? Oder hat man sich vom Wahnsinn des Anselmus anstecken lassen?

Einige Monate später hält Heerbrand, mittlerweile zum Hofrat aufgestiegen, erfolgreich um Veronikas Hand an. Veronikas Träume erfüllen sichMit ihrer Beichte, wie sie mithilfe des Übernatürlichen versucht habe, den inzwischen unauffindbaren Anselmus für sich zu gewinnen, schließt sie ein Kapitel ihres Lebens ab und erfreut sich von nun an eines geachteten Daseins im bürgerlichen Wohlstand.

Zwölfte Vigilie:Um den letzten Abschnitt seiner Geschichte vollenden zu können, wird der Erzähler von Lindhorst in dessen Haus geladen. Anselmus findet sein GlückDort erblickt er in einer Vision Anselmus, der im Zauberreich Atlantis an der Seite Serpentinas ein Leben voll unaussprechlicher Seligkeit führt. Der Erzähler, somit zum Teil seiner eigenen Erzählung geworden, ist angesichts solch grenzenloser Wonnen bekümmert darüber, wieder ins trostlose Alltagsleben zurückkehren zu müssen, doch der Archivarius tröstet ihn: Das Glück, das Anselmus gefunden habe, sei »das Leben in der Poesie« (S. 102).

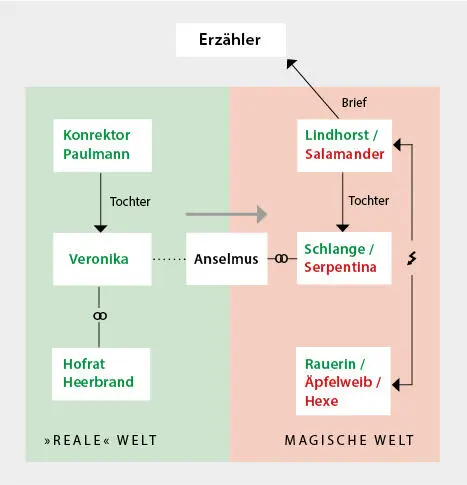

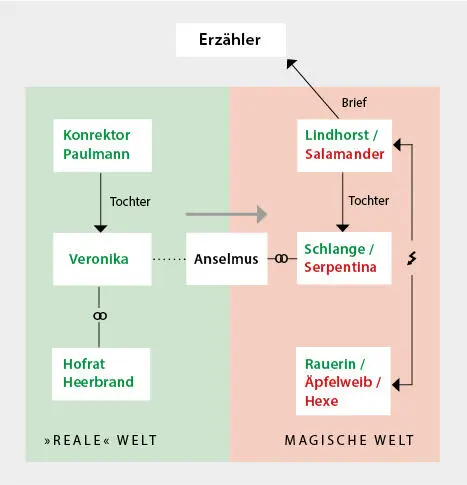

Abb. 2: Die Figurenkonstellation

Anselmus: Phantasiemensch in der Isolation

Anselmus’ Fähigkeiten und Neigungen disponieren ihn zum PhantasiemenschRomantiker: Der Tagtraum (vgl. S. 29) und die Natur (vgl. S. 29) sind ihm Zuflucht, das Gefühl der Sehnsucht beherrscht sein Leben, und nicht zuletzt ist es seine naive Natur, dank deren er fähig ist, das Böse zu bannen (vgl. S. 71) – die Grundvoraussetzung, um überhaupt als Bräutigam für die Magierstochter infrage zu kommen. Dass er zudem noch eine künstlerische Ader hat, die er bei geselliger Hausmusik unter Beweis stellt (vgl. S. 18) oder als kalligraphisches Talent, gepaart mit Geschicklichkeit (vgl. S. 52) und »angestrengter Aufmerksamkeit« (S. 52), lässt ihn auch in bürgerlichen Kreisen als gesellschaftsfähig erscheinen.

Um diese Integration ist es allerdings nicht besonders gut bestellt – das zeigt allein schon die Art, wie die Hauptgestalt in die Handlung Erster Eindruckeingeführt wird. Anselmus ist nämlich ein notorischer Unglücksrabe, den der Erzähler bereits im ersten Satz unbeholfen in einen Marktkorb hineinstolpern lässt. Davon überzeugt, das Pech magisch anzuziehen, ist der Student im gesellschaftlichen Umgang unsicher geworden (vgl. S. 8), wovon sein überholter Modegeschmack indirekt Zeugnis ablegt (vgl. S. 6).

All das lässt Anselmus als einen Verwandten des aus dem Volksmärchen vertrauten Dummlings erscheinen, der, tölpelhaft, aber dabei gutherzig, am Ende durch glückliche Fügungen belohnt wird. Anselmus und die Helden des VolksmärchensMit dem Helden des Volksmärchens teilt Anselmus auch das Gefühl des Mangels und der Unzufriedenheit zu Anfang; und wie er ist auch Anselmus eine sozial weitgehend isolierte Figur: ohne verwandtschaftliche Beziehungen, ohne bemerkenswerten Freundeskreis, als Student noch nicht erwerbstätig. Speziell Studenten sind bei Hoffmann immer instabile Gestalten, unfertig in ihrer Reifung und prädestiniert dazu, Schulbeispiele für Wirklichkeitsverwirrung abzugeben, im Goldnen Topf ebenso wie im Sandmann . Anders als die Figuren im Volksmärchen verfügen Anselmus und die anderen Gestalten des Goldnen Topfs sehr wohl über ein charakterliches Profil, über ein psychologisch differenziertes Innenleben.

Anselmus ist also ein SonderlingNichtangepasster, ein Sonderling – und entspricht damit einem Leittypus der späten Romantik, in dem der Konflikt zwischen subjektiver Innerlichkeit und objektiver Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Beide Wirklichkeiten spielt Hoffmann gegeneinander aus, wobei die Märchenwelt als Ort der Glücksverheißung positiver bewertet wird. Gegenpol zur Innenschau ist die schale Realität der heimeligen, aber glanzlosen Bürgerlichkeit. Im Goldnen Topf kann diese Kluft auch nicht überwunden werden, anders als in der Frühromantik, der solch ein dualistisches Denken weitgehend fremd ist, weil sich die wirkliche Welt einem radikalen Subjektivismus unterordnen muss.1

Aus der Perspektive der Anselmus aus der BürgersichtPhilister, jener spießbürgerlichen Krämerseelen also, ist es im Falle des Studenten Anselmus vom lebensuntauglichen Sonderling zum Psychopathen nur ein Schritt. Denn einem kleinkarierten Biedermann, der seine Befriedigung in den schlichten Freuden des Alltags findet, muss die umfassendere Sicht auf die Welt, wie sie Anselmus möglich ist, abartig und krankhaft vorkommen.

Schon die zufällig vorbeiflanierende Bürgersfrau hält ihn in der zweiten Vigilie »wohl nicht recht bei Troste« (S. 12), als sie ihn dabei beobachtet, wie er den Holunderbaum umhalst und mit ihm redet. Auch sein sonderbares Verhalten bei der Überquerung der Elbe trägt dazu bei, dass er »für betrunken oder wahnwitzig gehalten« (S. 16) wird. Immer mehr weicht er von der bürgerlichen Norm ab, obwohl er über solide Voraussetzungen verfügt, um es in der Beamtenhierarchie zu etwas zu bringen. Er entfremdet sich seinen Freunden und Bekannten: »Alles das Seltsame und Wundervolle, welches dem Studenten Anselmus täglich begegnet war, hatte ihn ganz dem gewöhnlichen Leben entrückt« (S. 73), heißt es am Beginn der neunten Vigilie. Schließlich wird er als Bedrohung für seine Umgebung gesehen, die er mit seinem Wahnsinn infizieren könnte (vgl. S. 91). Somit löst sein Verschwinden am Ende auch keine Betroffenheit in seinem Bekanntenkreis aus.

Die Gleichgültigkeit und das Unverständnis, das die BanausentumSpießbürger für den Phantasiemenschen Anselmus zeigen, ist Ausdruck einer allgemeinen Ignoranz, die der Philister der Kunst entgegenbringt und die ihn daran hindert, sich dadurch weitere Dimensionen des Lebens zu erschließen – so wie die Schüler und Praktikanten, die den gefangenen Anselmus verlachen: »[S]ie wissen nicht was Freiheit und Leben in Glauben und Liebe ist« (S. 84).

Die Geschichte des Anselmus beschreibt den Weg eines Künstlers, der sich immer mehr von der Gesellschaft entfernt. Eine zentrale symbolische Rolle in dieser Entwicklung übernehmen die Hieroglyphen, die er beim Archivar abzuschreiben hat. Wege zur PoesieZuerst steht er den seltsamen Zeichen fremd, mutlos und ohne tiefere Einsicht gegenüber (vgl. S. 65). Vom bloßen Kopieren aber entwickelt sich übers Verstehen bis hin zum Gestalten ein Aneignungsprozess, der das Reifen zum Schöpferischen reflektiert. Anselmus’ wachsende Vertrautheit mit den unbekannten Schriftzeichen markiert den Weg zum produktiven Schreiben, damit also zum Poeten und Dichter.2

Veronika und die Liebe: Verführung und Erlösung

So wie Anselmus kommt auch Veronika und das WunderbareVeronika mit dem Wunderbaren in Berührung. Allerdings sind ihre Exzentrizitäten für ihre Umwelt zunächst nicht weiter auffällig, ist man derlei Überspanntheiten von Romanleserinnen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ja gewohnt (vgl. S. 39). Während Anselmus entfremdet von der diesseitigen Welt endet, kann sich Veronika von der Macht des Phantastischen durch einen fast schon rituell anmutenden Akt losreißen, indem sie anordnet, die Fragmente des Zauberspiegels mögen in die Elbe geworfen werden (vgl. S. 94).

Veronika ist eine rundum sympathische Veronikas ÄußeresErscheinung. Im Laufe der Erzählung wird auch nicht mit der Beschreibung ihrer Vorzüge gespart: Sie sei »ein recht hübsches blühendes Mädchen von sechszehn Jahren« (S. 16), heißt es gleich zu Beginn der Geschichte, ja »die Heiterkeit, die Anmut selbst« (S. 74); ihre »recht schöne[n] dunkelblaue[n] Augen« (S. 16) und ihre »Stimme, wie eine Kristallglocke« (S. 17) erregen die Aufmerksamkeit der jungen Männer um sie.

Читать дальше