Trotzdem ist er froh, dass Elisabeth einen eigenen Weg finden will, dem Landesherrn eine »Bittschrift« (S. 25) zu überreichen. Es erweist sich, dass Kohlhaasens Frau nicht nur Lisbeths Courage und Todcouragiert ist, sondern in früheren Zeiten auch begehrt war. Als sie sich in Berlin »zu dreist an die Person des Landesherrn« (S. 26) vordrängt, wird sie aber von der Wache zurückgestoßen und tödlich verwundet. Von ihrem Mann wird ein »Leichenbegängnis« ausgerichtet, »das weniger für sie, als für eine Fürstin, angeordnet schien« (S. 27). Erbittert über dieses Unglück, ist Kohlhaas nun erst recht gewillt, »das Geschäft der Rache« (S. 28) anzutreten.

Damit stellt er sich dem letzten Willen seiner Frau entgegen. Sie hatte kurz vor ihrem Tod, als sie schon nicht mehr sprechen konnte oder wollte, auf jene Stelle in der Mahnung zu christlichem HandelnBibel gezeigt, in der es heißt: »Vergib deinen Feinden; tue wohl auch denen, die dich hassen« (S. 27). Dazu kann sich Kohlhaas nicht verstehen.

Elisabeth, die »Zigeunerin«(S. 87), ist eine rätselhafte Figur. Sie hatte einst in Jüterbock, wo »der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg […] eine Zusammenkunft hielten« (S. 85), Die ProphezeiungenVoraussagen für die Zukunft gemacht. Die Umstände ergaben, dass sie die Weissagungen, die für den Kurfürsten von Sachsen bestimmt waren, auf einen Zettel geschrieben, diesen in eine Kapsel gesteckt und die Kapsel einem fremden Mann, nämlich – wie sich herausstellt – Kohlhaas gegeben hatte. Damit ist Kohlhaas im Besitz eines Faustpfandes, das er gegen den Kurfürsten von Sachsen verwenden kann.

Diese Wahrsagerin verschafft sich Zugang zu dem im Gefängnis einsitzenden Kohlhaas; später lässt sie ihm eine Die Botschaft der WahrsagerinBotschaft zukommen, die wichtige Informationen zu den Absichten des Kurfürsten von Sachsen enthält und unterzeichnet ist mit »Deine Elisabeth« (S. 106) – ein Name, der für eine Romni eher ungewöhnlich ist. Kohlhaas fühlt sich an seine verstorbene Frau erinnert, die ihm aus dem Jenseits zu Hilfe kommen möchte. Aber seine Erkundungen, wer »das wunderbare Weib« (S. 106) sei, bleiben erfolglos.

Die Tatsache, dass Kohlhaas »genau am Tage nach dem Begräbnis [s]einer Parallele zu Elisabeth KohlhaasFrau« (S. 85) auf die »Zigeunerin« trifft, an dem Tag also, als er seinen Rachezug beginnt, lässt den Leser vermuten, dass in der »Zigeunerin« eine Frau gesehen werden soll, die an die Stelle der verstorbenen Ehefrau Lisbeth tritt und deren stützende und beratende Rolle übernimmt. Hierzu passt auch, dass der Name »Elisabeth« auf verschiedene Frauenfiguren, besonders aus der christlichen Tradition verweist, die eine beschützende Rolle einnehmen: Elisabeth von Thüringen ist die Patronin der Armen und Hilfebedürftigen, und auch die Mutter von Johannes dem Täufer trägt den Namen Elisabeth.

Herse, der Großknecht,nimmt die oberste Stellung unter den Knechten auf Kohlhaasens Bauernhauf ein und gehört zu dessen Haus und Familie. Er sieht in seinem Herrn den Patron, dem er zu folgen hat, der aber auch für ihn sorgt. Herr und Treueverhältnis Herr und KnechtKnecht sind durch ein besonderes Treueverhältnis verbunden.

Herse ist in seiner Aufgabe Kompetent und unbestechlichkompetent. Er setzt sich für die ihm anvertrauten Pferde ein und schützt sie, so gut es geht, vor den Übergriffen der Leute auf der Tronkenburg. Er ist unbestechlich und lässt sich auf keine Geschäfte mit dem Vogt oder dem Verwalter der Tronkenburg ein, die seinem Herrn von Nachteil, ihm aber von Vorteil wären. »[D]ie schändlichsten Misshandlungen« (S. 11) duldet er, verzichtet aber auf persönliche Rache und hofft nur, dass »Gottes Blitz« das Haus seiner Feinde »einäschern« (S. 12) möge.

Wahrheitsgemäß berichtet er seinem Herrn, was ihm und den Pferden geschehen ist, und gerät in Zorn, als Kohlhaas Zweifel äußert. Trost ist ihm dann Kohlhaasens Satz: »dir soll Gerechtigkeit widerfahren!« (S. 16).

Herse ist sofort bereit, sich an dem Beteiligung am RachefeldzugRachefeldzug gegen die Tronkenburg zu beteiligen. Bei »einem nächtlichen Überfall, bei Mühlberg« (S. 38), findet er den Tod. Kohlhaas setzt sich weiter dafür ein, dass seinem Großknecht Recht widerfahre. Der »Schadenersatz« (S. 108), den er erstreitet, kommt der alten Mutter Herses zu. Sie ist in das Treueverhältnis von Herr und Knecht eingebunden.

Luther – als Vertreter der Kirche

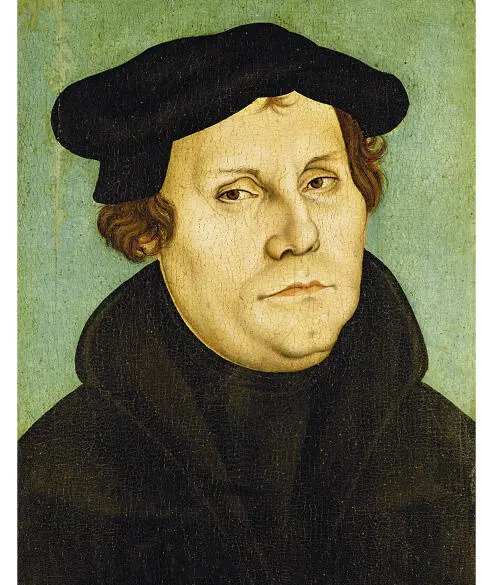

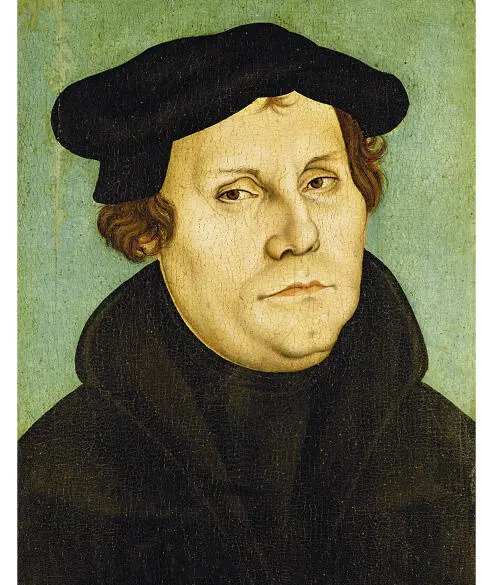

Abb. 3: Porträt des Martin Luther , Gemälde auf Buchenholz von Lucas Cranach dem Älteren, 1528

Es ist unvermeidlich, dass man die Figur Luthers, die aus der Kleist’schen Erzählung entgegentritt, auf das Bild bezieht, das man von dem historischen Martin Luther (1483–1546) hat. Doch sollte die Differenz zwischen dem historischen und dem fiktionalen Der fiktionale LutherLuther immer bewusst bleiben. Wichtig scheint, jenen Luther, der Kohlhaas zum rechten Handeln ermahnt und sich dann für ihn beim sächsischen Kurfürsten einsetzt, im Spannungsfeld dieser und der übrigen Figuren der Erzählung zu sehen.

Luther wohnt wie der historisch bezeugte Reformator in Wittenberg und ist als Luther als AutoritätAutorität über alle Standesgrenzen hinweg anerkannt. Kohlhaas und seine Frau gehören dem »eben damals aufkeimenden Glauben« (S. 27) ebenso an wie die Kurfürsten Brandenburgs und Sachsens. Dagegen ist der Wiener Hof, bei dem die Klage »wegen Verletzung des öffentlichen Landfriedens« (S. 93) eingeht, ein Zentrum des katholischen Glaubens.

In Wittenberg hat Luther unter dem Rachefeldzug des Kohlhaas zu leiden gehabt. Er fühlt sich verpflichtet, Kohlhaas »in den Damm der menschlichen Politische OrdnungsvorstellungOrdnung zurückzudrücken« (S. 40). Er erinnert ihn in seinem öffentlichen Aufruf daran, dass er »dem Landesherrn […] untertan« sei, dieser Landesherr die zuständige »Obrigkeit« sei, an die er sich zu wenden habe, dass diese »Obrigkeit von [s]einer Sache nichts« wisse, seine »Selbstrache« folglich Auflehnung bedeute und er selbst ein »Rebell« sei, der sich einst vor »Gottes Thron« zu verantworten habe (S. 41). Im Hintergrund dieser Ermahnung ist das mittelalterliche Weltbild zu erkennen, demgemäß Gott von höchstem Thron die Regierungsgewalt den Fürsten übergibt, die sie den Untertanen gegenüber anwenden.

Als Kohlhaas liest, dass er »von dem teuersten und verehrungswürdigsten Namen, den er kannte« der »Ungerechtigkeit« (S. 42) angeklagt wird, sucht er die Aussprache mit Luther. Darin wird ihm bestätigt, dass seine ursprüngliche Forderung nach Wiedergutmachung des auf der Tronkenburg erlittenen Schadens »gerecht« (S. 45), es dagegen ein Vergehen gewesen sei, »eigenmächtig zur Selbstrache« zu schreiten; stattdessen hätte er »um [s]eines Erlösers willen« (S. 46) dem Junker vergeben, die Rappen nehmen und selbst dickfüttern sollen. Diese Art der Christliche KonfliktlösungKonfliktlösung nach christlichen Grundsätzen war auch von Lisbeth schon vorgeschlagen, von Kohlhaas aber verworfen worden.

Luther als VermittlerLuther lässt sich bewegen, den Landesherrn um freies Geleit für Kohlhaas zu bitten, damit dieser seinen Prozess eröffnen könne. Er bleibt aber dabei, in Kohlhaas einen »Rebellen, der sich gegen den Thron auflehne« (S. 48), zu sehen. Er selbst verweigert ihm »die Wohltat des heiligen Sakraments« (S. 47). Nur um größeren Schaden zu vermeiden, setzt Luther sich für Kohlhaas ein. In seinen Augen ist Kohlhaas ein »rasender, unbegreiflicher und entsetzlicher Mensch« (S. 45).

Конец ознакомительного фрагмента.

Читать дальше