In Berlin wird Kohlhaas »in ein ritterliches Gefängnis« (S. 99) gebracht, wo er mit seinen fünf Kindern auf den Der Prozess in BerlinProzess wartet. Dabei erfährt er am Ende die Genugtuung, dass ihm die von den »Leuten des Junkers dickgefüttert[en]« und »mit ihren Hufen stampfenden Rappen« (S. 107) zugeführt werden und der Junker Wenzel zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. So geschieht Kohlhaas in seiner ureigenen Sache Gerechtigkeit für KohlhaasRecht« (S. 107). Dagegen wird er wegen Verletzung des öffentlichen, kaiserlichen Landfriedens »verurteilt […] mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht zu werden« (S. 99). Ehe er sein Haupt auf das Schafott legt, nimmt er jenen Zettel aus der bleiernen Kapsel, steckt ihn in den Mund und verschlingt ihn zum Entsetzen des Kurfürsten von Sachsen, der sich als unerkannter Zuschauer in der Menge befindet.

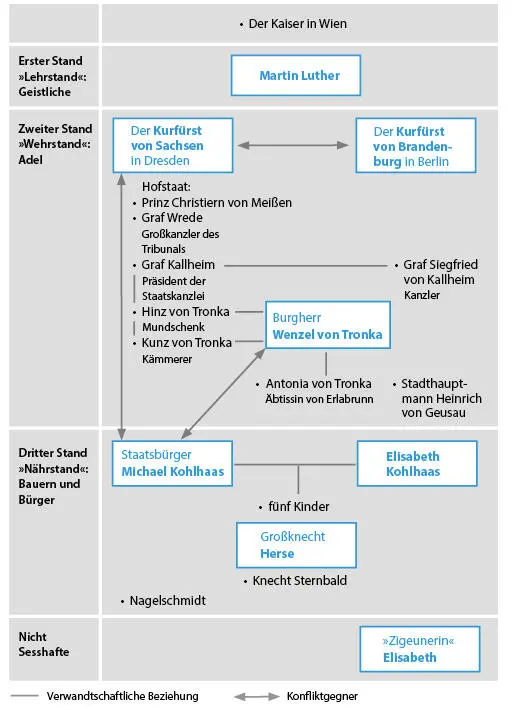

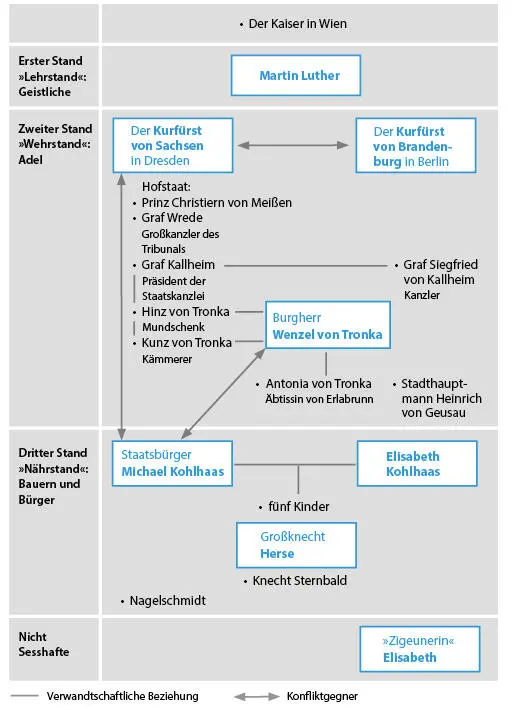

Abb. 2: Figurenkonstellation

Michael Kohlhaas, der Pferdehändler, gehört zweifellos dem Dritten StändegesellschaftStand an – dem sogenannten »Nährstand« der Bauern und der einfachen Bürger –, verfügt aber über Hausbesitz in den beiden Kurfürstentümern Brandenburg und Sachsen. Er gerät in Konflikt mit der Justiz, die vom Adel, dem höhergestellten Zweiten Stand, bestimmt wird.

Die Erzählung spielt an der Grenze von Mittelalter und Neuzeit, in einer Zeit also, als die Ständeordnung noch bestimmenden Einfluss auf das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft hatte. Aus der Standeszugehörigkeit ergibt sich eine ungefähre Gruppierung der Figuren, die schon auf Gemeinsamkeiten und Gegensätze ihres Denkens und Handelns aufmerksam macht.

Michael Kohlhaas.Die Haupt- und Titelfigur ist Sohn eines Schulmeisters, übt den Beruf eines Pferdehändlers aus und wohnt auf einem Bauernhof in einem Dorf namens Kohlhaasenbrück, das dem Regierungsbezirk Brandenburg angehört, der wiederum Teil des Kurfürstentums Brandenburg ist. Kohlhaas gilt »bis in sein dreißigstes Jahr für das Muster eines guten Staatsbürger und UntertanStaatsbürgers« (S. 3). Wie er treu zu seinem Landesherrn steht, so erwartet er, dass dieser ihn »als brandenburgischen Untertan« (S. 80) zu schützen bereit ist.

Da er über »Besitzungen, im Brandenburgischen und im Sächsischen« (S. 21), verfügt, darf man ihn als begütert ansehen. Sein Wohlstand resultiert aus einem erfolgreichen Der bürgerliche HandelsmannPferdehandel. Die Gewinne, die er erzielt, legt er zum Teil »auf neuen Gewinst« an, zum Teil »aber auch auf den Genuss der Gegenwart« (S. 3). Dieses bürgerliche Verhalten im guten Sinne bringt ihm »die Bekanntschaft […] der bedeutendsten Männer des Landes« ein (S. 17). Außerdem hat ihm »die Redlichkeit, mit welcher er […] zu Werke ging«, deren »Wohlwollen« (S. 17) verschafft.

Michael Kohlhaas ist mit Lisbeth verheiratet; gemeinsam haben sie fünf Kinder. Freudig wird der Kohlhaas als HausvaterFamilienvater empfangen, wenn er von einer Geschäftsreise zurückkommt. Mit zum Haus gehören auch Mägde und Knechte. Kohlhaas und seine Frau sorgen sich in verantwortungsvoller Weise um den Großknecht Herse, der auf der Tronkenburg schändlich behandelt wurde. Kohlhaas lässt ihm als Trost »eine Flasche Wein« zukommen, verspricht, sich dafür einzusetzen, dass ihm »Gerechtigkeit« (S. 16) widerfahren solle, verschafft ihm später einen Kuraufenthalt an einer »Heilquelle« (S. 18) und kümmert sich am Schluss noch darum, dass »die alte Mutter Hersens« nach dem Tod des Sohnes »ein Geschenk […] zur Pflege und Erquickung ihrer alten Tage« (S. 108) erhält. Kein Wunder, dass die Knechte des Hauses »treu […] wie Gold« (S. 28) zu ihm stehen, wenn er in Schwierigkeiten ist.

Die ganze Familie bekennt sich zur »Das lutherische Bekenntnislutherische[n] Religion«, dem »eben damals aufkeimenden Glauben« (S. 27). Vor Luther möchte Kohlhaas »seine Beichte« ablegen, von ihm möchte er »die Wohltat des heiligen Sakraments« (S. 47) empfangen. Doch Luther verweigert ihm beides, da Kohlhaasens Handeln nicht christlichen Grundsätzen entspreche. Erst unmittelbar vor der Hinrichtung wird Kohlhaas durch »einen Abgesandten Doktor Luthers […] die Wohltat der heiligen Kommunion« (S. 105 f.) gereicht.

Besonders hervorgehoben wird das »Das »Rechtgefühl«Rechtgefühl« des Pferdehändlers, »das einer Goldwaage glich« (S. 9). Mehr als alles andere bestimmt dieses Rechtsgefühl sein Denken und Handeln. Dabei zeigt sich, dass seine Rechtsauffassung mit den Rechtsauffassungen anderer kollidiert. Die Ankündigung, die der erzählten Geschichte vorangesetzt wird, nimmt das Ende vorweg: »Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder« (S. 3).

Auf die ersten »ungesetzlichen Erpressungen« (S. 5), die er auf der Tronkenburg erleidet, Reaktion auf erlittenes Unrechtreagiert Kohlhaas noch gelassen. Er ist zwar verwundert, dass man plötzlich Zoll und Passierschein von ihm verlangt, wo er doch »siebzehn Mal […], ohne einen solchen Schein, über die Grenze gezogen sei« (S. 4); aber er bleibt freundlich und umgänglich, zumal er nicht sicher ist, ob er eine neue Verordnung nicht doch übersehen hat. Nachdem er sich jedoch überzeugt hat, dass die Anordnungen des Junkers Wenzel von Tronka ungesetzlich sind, und er erkennt, dass ihm, seinem Großknecht Herse und seinen als Pfand zurückgelassenen Rappen grobes Unrecht widerfahren ist, ist er »entschlossen […], die öffentliche Gerechtigkeit für sich aufzufordern« (S. 16). Als er aber vor Gericht nicht gehört wird und von seinem Landesherrn keinen Schutz erhält, da erhebt er sich und nennt sich »einen Reichs- und Weltfreien, Gott allein unterworfenen Herrn« (S. 33). In einem Mandat gibt er sich als »einen Statthalter Vergleich mit Erzengel MichaelMichaels, des Erzengels« (S. 39) aus, also als einen Vertreter jenes obersten Engels, der das Volk Gottes verteidigt und nach der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament sogar den Teufel besiegt (Offenbarung 12,7–10). Dementsprechend unterzeichnet Kohlhaas dieses Schriftstück, als übertreffe er den Landesherrn an Rang: »Gegeben auf dem Sitz unserer provisorischen Weltregierung, dem Erzschlosse zu Lützen« (S. 39).

Kohlhaas setzt seine Familie, seinen Besitz, sein Ansehen aufs Spiel, um sich Recht zu verschaffen. Auf dem Weg, auf dem er sein Recht erstreitet, wird er dann selbst schuldig. An dem Tag, an dem er schließlich und endlich »Kohlhaasens »Genugtuung«Genugtuung« für sein erlittenes Unrecht erfährt, wird er aufgefordert, jetzt selbst dem Staat wegen Bruchs des kaiserlichen Landfriedens »Genugtuung zu geben« (S. 108). Dazu ist er bereit. Daraufhin wird Kohlhaasens Todesurteil vollstreckt.

Elisabeth Kohlhaas,kurz »Lisbeth – die Frau des HausesLisbeth« genannt, wird als Kohlhaasens »treues Weib« (S. 11) eingeführt. Damit wird nicht nur eine Tugend der Ehefrau gelobt; sie wird dadurch zugleich als Mutter der Kinder und als bürgerliche »Hausfrau« (S. 12) gewürdigt, die sich im Gewerbe ihres Mannes auskennt und die sich für alle Personen verantwortlich fühlt, die zu Haus und Hof gehören. Sie ist interessiert an den politischen Entwicklungen im Land und weiß von den »Freveln […], die man sich seit kurzem auf der Tronkenburg [...] erlaubt« (S. 12). Dass Kohlhaas auf das, was ihm, dem Großknecht Herse und den Rappen angetan wurde, mit »Gelassenheit« (S. 12) reagiert, freut sie. Offensichtlich Scheu vor Konfliktenscheut sie Konflikte und Auseinandersetzungen.

Sie stimmt mit ihrem Mann überein, »dass es ein Werk Gottes wäre, Unordnungen, gleich diesen, Einhalt zu tun« (S. 16) und will Geld beitreiben, um die Prozesskosten zu bestreiten. Sie Die unausgesprochene Sorgeerschrickt jedoch darüber, dass Kohlhaas seinen ganzen Besitz verkaufen will, um frei zu sein, sich sein »Recht […] zu verschaffen« (S. 25). Als Kohlhaas ihr dann seinen vollständigen Plan entwickelt, zu dem auch gehört, dass sich seine Familie »über die Grenze« nach Schwerin zurückziehen solle, »[erstickte] das Entsetzen [...] ihr die Sprache« (S. 24). Auf die suggestiv gestellte Frage ihres Mannes: »Soll ich nach der Tronkenburg gehen, und den Ritter bitten, dass er mir die Pferde wiedergebe, mich aufschwingen, und sie dir herreiten?« wagt sie nicht »ja! ja! ja! zu sagen« (S. 25), obwohl sie genau das möchte. Kohlhaas erkennt nicht den Dissens unter den EheleutenDissens, der die Eheleute trennt, und glaubt, in Übereinstimmung mit seiner Frau zu leben.

Читать дальше