Ohne konsequente Druckentlastung kommt es zu keiner Abheilung des Dekubitus!

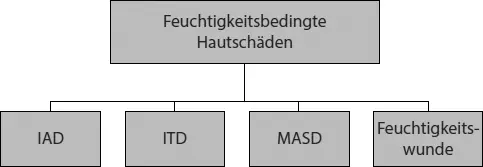

3.1.1 Feuchtigkeitsbedingte Hautschädigungen

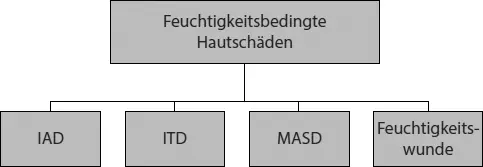

Zu den feuchtigkeitsbedingten Hautschädigungen zählen die

• Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

• Intertriginöse Dermatitis (ITD)

• MASD (Moisture Associated Skin Damage)

• Feuchtigkeitswunden (auch Feuchtigkeitsläsion, feuchtigkeitsbedingte Läsion)

Insbesondere als Abgrenzung zu den Druckschädigungen/Dekubitus sind feuchtigkeitsbedingte Hauschädigungen wichtig, da es sich um unterschiedliche Pathomechanismen handelt.

Abb. 3.2: Unterteilung feuchtigkeitsbedingte Hautschäden

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

Bei einer IAD handelt es sich um eine Hautschädigung, die in Zusammenhang mit einer Stuhl- und/oder Urininkontinenz steht.

Definition: Die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) ist eine spezifische Art der irritativen Kontaktdermatitis, charakterisiert durch Rötungen und Ödeme der perianalen oder -genitalen Haut. In manchen Fällen geht die IAD mit Blasen, Erosionen oder sekundären Infektionen der Haut einher (Gray et al., 2012). Die Ursachen der IAD sind komplex und multifaktoriell (Beeckman et al., 2009). Sowohl übermäßige Feuchtigkeit der Hautoberfläche, die zu einer Hautmazeration führt, als auch chemische und physische Irritationen erhöhen die Durchlässigkeit der Haut, wodurch ihre Barrierefunktion beeinträchtigt wird (Mugita et al., 2005).

Verschiedene Risikofaktoren können die Entstehung einer IAD unterstützen.

1. Risikofaktor: Feuchtigkeit, bedingt durch Harn, Stuhl und Schweiß in großen Mengen

Durch die übermäßige Feuchtigkeit kommt es zur Mazeration der Haut. Dadurch entstehen eine Hautirritation und somit eine Beeinträchtigung der Hautbarriere. Dies führt wiederum zu einer Unfähigkeit der Haut, Chemikalien und pathogenen Keimen (gastrointestinale Keime, Pilze etc.) standzuhalten.

2. Risikofaktor: Erhöhung des pH-Wertes durch Urea (Harnstoff) und Ammoniak

Durch das Tragen von Inkontinenzprodukten steigt selbst in kontinenten Phasen und dem daraus resultierenden Schwitzen der pH-Wert der Haut auf 7,1 an. Dadurch entfällt das eigentlich saure Milieu der Haut und somit der Mechanismus gegen Keime, den der Säureschutzmantel darstellt.

3. Risikofaktor: Kolonisation mit Mikroorganismen

Eine langanhaltende Exposition (Kontakt) der perinealen (zum Damm gehörigen) Haut mit Harn und Stuhl kann zur Besiedelung mit Bakterien führen, insbesondere wenn die Barrierefunktion der Haut bereits gestört ist.

Durch Reibung (z. B. mit Inkontinenzprodukten, Kleidung) kann mazerierte Haut erhebliche Schäden erleiden, die sich bakteriell bzw. mit Pilzen besiedeln können. Dieser Risikofaktor ist besonders bei bettlägerigen Menschen vorhanden.

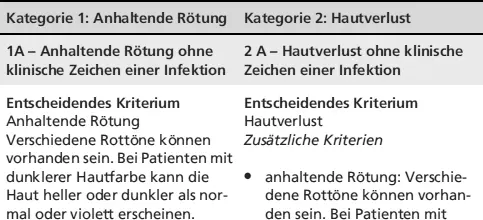

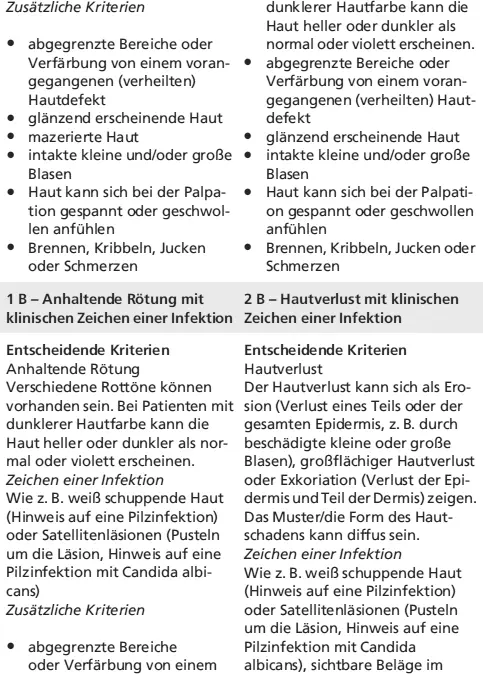

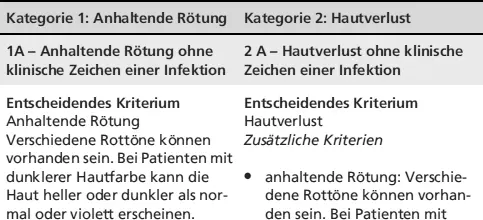

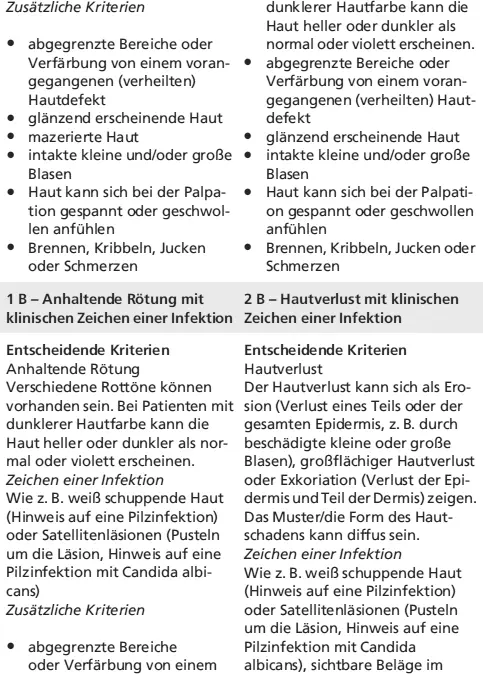

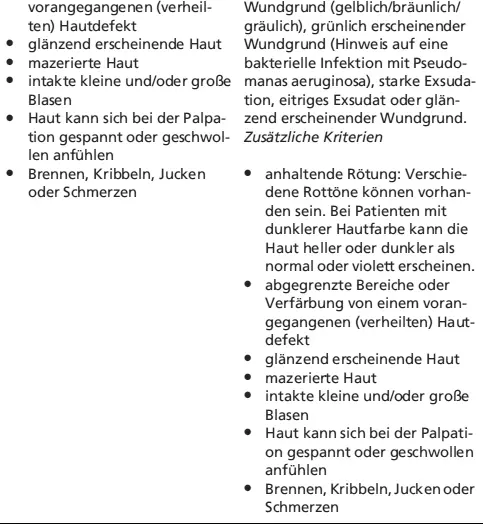

Tab. 3.3: Einteilung IAD nach GLOBIAD (Ghent Global IAD Categorisation Tool, Beeckman et al., 2017)

Kategorie 1: Anhaltende RötungKategorie 2: Hautverlust

Die typischen Lokalisationen einer IAD sind:

• Perianale Haut

• Gesäßfalte

• Linke und recht untere Gesäßhälfte

• Linke und rechte obere Gesäßhälfte

• Genitalien (Labien, Skrotum)

• Unteres Abdomen

• Inguinalfalten (Leisten)

• Linke und rechte Oberschenkelinnenseite

• Linke und rechte Oberschenkelunterseite

Intertriginöse Dermatitis (ITD)

Definition: Bei einer Intertriginösen Dermatitis handelt es sich um eine Dermatitis und Schädigung der Haut, insbesondere in den Hautfalten, die sich durch Haut-an-Haut-Reibung in Verbindung mit Schwitzen (Diaphoresis) bildet. Häufig entstehen rissförmige Wunden und/oder eine Superinfektion.

Zu den Auslösern einer ITD gehören Okklusion, Schweiß, Reibung, Hyperhidrosis, Mazeration sowie Adipositas.

Die ITD zeigt sich mit meist scharf begrenzen, großflächigen, juckenden oder schmerzenden Erosionen, Flecken oder erosiven Plaques (deutlich abgegrenzter, etwas erhöhter Fleck auf der Haut). Häufig kommt es zur Rhagadenbildung in den Körperfalten und zur Ausbildung von linearen Verletzungen in den Hautfalten.

Ein unangenehmer süßlicher Foetor (Geruch) weist auf eine bakterielle Superinfektion hin. Ein Hinweis auf eine intertriginöse Candidose oder ein allergisches Ekzem sind Satellitenherde.

Zu Beginn ist die intertriginöse Dermatitis oberflächlich, kann sich bei der Entstehung der linearen Wunden bis in die Dermis ausbreiten.

Die typischen Lokalisationen einer ITD sind:

• Gesäßfalte

• Leistenbeuge

• Bauchfalte

• Submammär (unter der Brust)

• Axillar

MASD (Moisture Associated Skin Damage)

Definition: Entzündung bzw. Schädigung der Umgebungshaut von Stomata und Wunden (z. B. durch starke Exsudation in Verbindung mit schlechtem Exsudatmanagment und/oder fehlender bzw. insuffizienter Entstauung). Unterteilt wird hierbei noch die peristomale feuchtigkeitsbedingte Dermatitis und feuchtigkeitsbedingte Dermatitis der Wundumgebung.

Feuchtigkeitsbedingte Dermatitis der Wundumgebung

Durch die chemische Zusammensetzung von Wundexsudat in Zusammenhang mit einer starken Exsudation und schlechtem Exsudatmanagement kann es zur Schädigung der Wundumgebung kommen. Die Anwesenheit von Bakterien, spezifischen Proteinen oder proteolytischen Enzymen sowie die Menge an Wundexsudat kann die Hautbarriere schädigen.

Читать дальше