Die Steuerung dieser vegetativen Funktionen des Körpers erfolgt im Gehirn durch den Hypothalamus. Von hier aus werden Impulse über Nervenwurzelzellen im Rückenmark und über weiterführende Nerven zu den Organen geleitet. Mittels des Hormons Noradrenalin als Überträgerstoff werden dort die oben beschriebenen Effekte ausgelöst. Das bekannte Hormon Adrenalin wird durch Stimulation aus dem Hypothalamus im Nebennierenmark gebildet und direkt ins Blut ausgeschüttet. Die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin bewirken neben den bereits beschriebenen Effekten, dass gespeicherte Energie mobilisiert und Glucose aus dem Blut in die Zelle aufgenommen werden kann. Damit steht für Muskeltätigkeit ausreichend Energie zur Verfügung. Andererseits werden adrenalinvermittelt im Gehirn Denkvorgänge unterdrückt, weshalb es in Auftrittssituationen zu sogenannten Blackouts kommen kann.

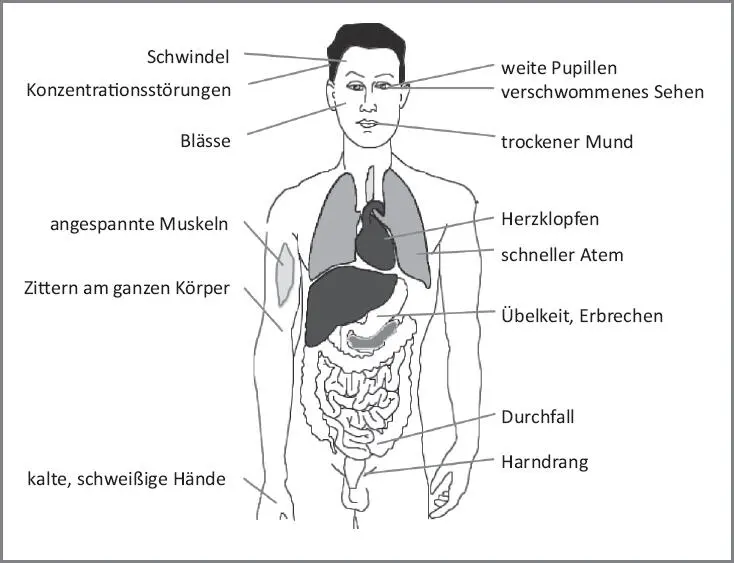

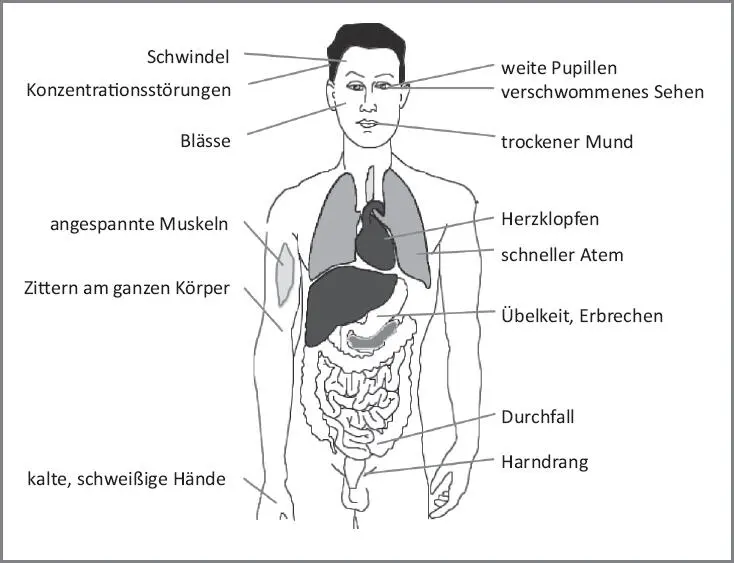

Der Adrenalinanstieg kann vor und während des Auftritts zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen (vgl. Kap. »Wie verläuft Lampenfieber?«, S. 28). Auch der Abbau von Adrenalin nach einem Auftritt verläuft individuell unterschiedlich. Manche Menschen sind direkt danach müde und haben ein Schlafbedürfnis, andere sind noch Stunden hellwach und können nur sehr langsam zur Ruhe kommen. Künstler, die regelmäßig abends auftreten und am nächsten Morgen bereits wieder eine Probe haben, können durch den resultierenden Schlafmangel maßgeblich belastet sein. Je nach Tätigkeit auf Bühne und Podium können manche körperlichen Erscheinungen des Lampenfiebers mehr oder weniger stören. So sind für Sänger und Sprecher Mundtrockenheit und die beschleunigte Atemfrequenz unangenehm auf der Bühne, während sie für Streich- und Tasteninstrumentalisten oder für Tänzer kaum eine Rolle spielen. Es gibt jedoch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die körperlichen Erscheinungen aus physiologischer Sicht systematisch mit der spezifischen Auftrittstätigkeit in Verbindung stehen. Sänger bekommen demnach nicht vornehmlich einen trockenen Mund und Pianisten nicht vermehrt kaltschweißige Hände. Die Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen ist jedoch je nach Bühnentätigkeit häufig genau auf das Symptom fokussiert, welches am meisten stört, sodass der Eindruck entstehen kann, es handle sich um tätigkeitsspezifische Lampenfiebererscheinungen. Eher scheinen die Symptome jedoch einem individuellen Muster zu folgen. Für Instrumentalisten kann es besonders belastend sein, wenn durch die erhöhte Muskelspannung, durch Zittern und Verkrampfungen an Armen und Händen die erforderliche feinmotorische Kontrolle und Schnelligkeit beeinträchtigt sind. Eine eindrucksvolle Schilderung der Lampenfiebererscheinungen bei Flötisten finden wir bei Johann Joachim Quantz in seiner 1752 erschienen Schrift »Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen«:

Abb. 2: Körperliche Erscheinungen des Lampenfiebers

»Die Furcht verursachet eine Wallung des Geblüthes, wodurch die Lunge in ungleiche Bewegung gebracht wird, und die Zunge und Finger ebenfalls in eine Hitze gerathen. Hieraus entsteht nothwendiger Weise ein im Spielen sehr hinderliches Zittern der Glieder: und der Flötenspieler wird also nicht im Stande seyn, weder lange Passagien in einem Athem, noch besondere Schwierigkeiten, so wie bey einer gelassenen Gemüthsverfassung, herauszubringen. Hierzu kömmt auch noch wohl, daß er bey solchen Umständen, absonderlich bey warmem Wetter, am Munde schwitzet; und die Flöte folglich nicht am gehörigen Orte fest liegen bleibt, sondern unterwärts glitschet: wodurch das Mundloch derselben zu viel bedecket, und der Ton, wo er nicht gar außen bleibt, doch zum wenigsten zu schwach wird.« (Quantz, 1997, S. 168)

Emotionale Ebene

Da Lampenfieber mit der Grundemotion Angst verbunden ist, lassen sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Emotionsforschung zur Angst heranziehen.

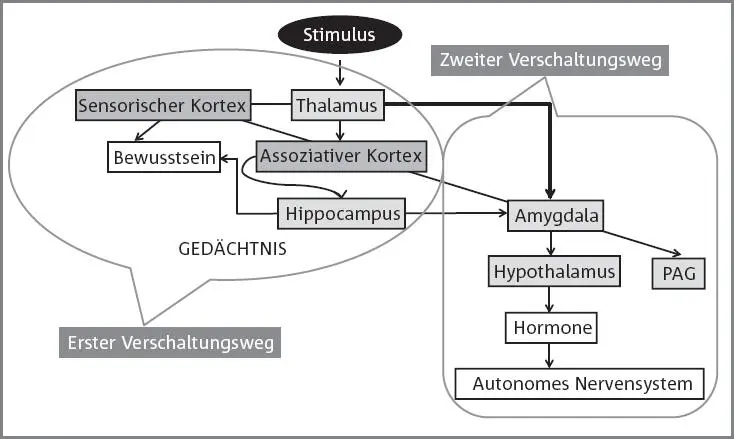

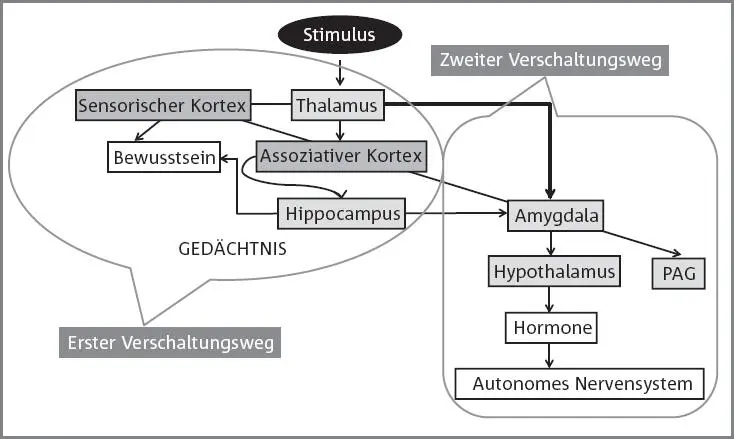

Wir gehen heute davon aus, dass es neben dem beschriebenen Programm des vegetativen Nervensystems mit Hypothalamus und den Hormonen Adrenalin und Noradrenalin im Gehirn einen zweiten Verschaltungsweg (Abb. 3) gibt, der deutlich langsamer erfolgt und eine bewusstseinsnähere Reaktion darstellt (Altenmüller, 2009). Er beteiligt höhere Gehirnareale und bietet eine genauere Analyse der Auftrittssituation. Aus der Gedächtnisregion des Gehirns werden Gedächtnisinformationen zur emotionalen Bedeutung der Auftrittssituation geliefert. Hieraus ergeben sich wichtige Ansatzpunkte dahingehend, dass Lampenfieber durch die Auseinandersetzung der Betroffenen mit sich selbst und durch die Aufarbeitung früherer Erfahrungen beeinflusst werden kann. Wir wissen auch, dass Lampenfieber eine starke Lernkomponente besitzt. Joseph E. Ledoux konnte in seinen Untersuchungen an Mäusen feststellen, dass situative Angst in Zusammenhang mit entsprechenden Stimuli erlernt wird (Ledoux u. William, 1986).

Abb. 3: Die zentrale Steuerung der Angst bei Lampenfieber (nach Altenmüller, 2009)

Grundsätzlich erleben wir beim Lampenfieber uns selbst und unsere Gefühle intensiver als sonst. Unabhängig davon, wie die Gefühle beim Lampenfieber ausgeprägt sind, spüren wir uns in einer einzigartigen Weise in der Gegenwart und in allen Facetten unseres Seins. Dies ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum Bühnenkünstler die Bühne lieben, obwohl ihnen dort Höchstleistungen abverlangt werden. Nicht umsonst spricht Friedrich Schiller 1803 in seinem Gedicht »An die Freunde« von »den Brettern, die die Welt bedeuten«. Auch wenn die Aufregung beim Auftritt nicht immer nur angenehm sein mag, so ist sie doch höchst intensiv und führt zu einem Verlangen, diesen besonderen Zustand immer wieder zu erleben. Hierauf deuten die Biografien vieler Künstler hin, die nach einer erfolgreichen Bühnenkarriere ein Comeback erzwingen wollen, wie es z.B. Maria Callas auf tragische Weise versucht hat.

Die unangenehmen Gefühle des Lampenfiebers äußern sich in übersteigerter Angst, in Gereiztheit, in Gefühlen der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins sowie des Kontrollverlusts. Bei manchen Menschen stellt sich in Auftrittssituationen auch ein Zustand ein, in dem sie sich selbst wie durch eine zweite Person von außen wahrnehmen und – während sie auf der Bühne sind – gleichzeitig beobachten. Dieses Phänomen bezeichnen wir als Depersonalisation. Es handelt sich um ein Phänomen, welches bei erhaltenem Realitätsbezug per se als nicht pathologisch einzustufen ist.

Denken

Das Spektrum der Gedanken beim Lampenfieber ist sehr individuell und deshalb immens groß. Trotzdem gibt es wiederkehrende, typische Themen und Inhalte. Ein oft geäußerter Gedanke vor dem Auftritt ist dieser: »Warum bin ich jetzt hier und muss gleich auftreten und sitze nicht mit Freunden im Café?« Daneben kreisen die Gedanken häufig um Personen im Publikum, deren Beurteilung aus beruflichen oder persönlichen Gründen wichtig ist. Bezüglich der Erwartungshaltung vor dem Auftritt gibt es zwei unterschiedliche Tendenzen: Die eine führt dazu, das Beste anzunehmen nach dem Motto: »Es wird schon klappen!«, während die andere vom Schlimmsten ausgeht, die Person im Extremfall sogar sicher ist, dass alles in einer Katastrophe enden wird. Die Tendenz zur negativen Annahme ist meist mit weiteren negativen Gedanken verbunden, z.B. Unsicherheiten überzubewerten, sich klein zu machen gegenüber anderen oder belanglose Ereignisse als negative Vorzeichen zu interpretieren etc. Während des Auftritts können die Gedanken abschweifen, indem sie sich mit Personen im Publikum oder anderen, unpassenden Dingen beschäftigen. Das Denken kann auch auf die Erwartung besonderer Schwierigkeiten beim Auftritt gerichtet sein. Die Gedanken nach dem Auftritt gelten häufig Fragen wie: »War ich gut auf der Bühne, wie bin ich angekommen, wie habe ich gewirkt?« Generell sind Gedankeninhalte im Zusammenhang mit dem Auftritt in der Regel wenig sachlich geprägt und nicht lösungsorientiert, sondern Ausdruck der starken Gefühle in der Auftrittssituation.

Читать дальше