Bei dieser Gelegenheit schrieb Darlton auch einen gesonderten Brief an Mahr: »Zwar erhielt ich noch keine Antwort von Ihnen, aber ich setze doch voraus, daß Sie mit meinem Vorschlag einverstanden sind. Warum soll Ihre Arbeit völlig umsonst gewesen sein? Außerdem gefallen mir Ihre Passagen. Natürlich war es nicht einfach, zusammenhängende Episoden in den neuen Roman zu übernehmen, ohne Zwischenstücke einzuschieben und einzelne Sätze zu verändern. Aber es hat geklappt. Eigentlich gehört der Roman zu einem Drittel Ihnen.« Dem Brief lag ein Scheck über 150 DM bei – für fünfundzwanzig übernommene Seiten und fünf veränderte.

Als Autor von Band 61 firmierte nun Darlton, und das von Mahr gründlich überarbeitete zweite Kolonistenabenteuer enthielt kein Wort mehr über den Agenten Jost Kulman. »Ich denke«, schrieb Darlton ebenfalls am 12. August an Schelwokat, »in der vorliegenden Form passt sich der Roman seinem Nachfolger genau an, und es gibt keine Differenzen mehr. Hoffentlich können in der Zukunft derartige Pannen vermieden werden. Ich werde mich eingehend mit Herrn Scheer unterhalten, der ja Ende dieser Woche bei mir vorbeikommt. Wir machen ja Urlaub in Unterwössen und werden bei der Gelegenheit insbesondere die Exposé-Verteilung durchhecheln.«

Das Ergebnis war, dass Darlton – möglicherweise zu Scheers Entlastung – gleich im Anschluss daran noch einen Doppelroman zugeteilt bekam, so dass gleich drei Romane von Darlton in Folge erschienen – zur großen Freude seiner Leser.

Für Mahr ergaben sich keine weiteren Konsequenzen, die Kollegialität im Team hatte das Malheur aufgefangen. Dennoch sprach eine gewisse Ängstlichkeit aus seinen Worten, als er am 23. Oktober 1962 erstmals von der Existenz eines neuen Serienautors erfuhr, der das bisherige Team ergänzen sollte. »Gestern bekam ich den Durchschlag eines Manuskripts von einem Herrn Voltz – oder auch so ähnlich – aus Offenbach zugesandt«, schrieb er an Schelwokat. »Es war kein Begleitbrief dabei; aber oben auf dem Rand stand: siehe Rundschreiben von Herrn Scheer. Ich habe angefangen zu lesen, bin aber nicht weiter gediehen als bis zu der Erkenntnis, daß das Manuskript zur Perry-Rhodan-Serie gehören soll. Was ist das? Ein neues Team-Mitglied? «

Seine Ängstlichkeit und eine gewisse Schroffheit waren sicher verständlich angesichts der Situation, dass er in wenigen Wochen nach Amerika aussiedeln würde und beabsichtigte, der Serie weiter als Autor erhalten zu bleiben. Noch wies nichts darauf hin, dass Kurt Mahr und Willi Voltz einmal sehr enge Freunde werden sollten.

Und im Herbst 1962 war es dann so weit: Mahr bestand die Prüfung. Er hatte jetzt sein Diplom in der Tasche. Aber eines hinderte ihn noch am Aufbruch in die Vereinigten Staaten: der fehlende Job. »Ich schrieb an Wernher von Braun und bat ihn um Auskunft, wie man als Deutscher in Amerika eine Anstellung als Physiker finden könne.« Der emigrierte Raketenwissenschaftler riet ihm, sich an ein von der amerikanischen Armee unterhaltenes Büro in Frankfurt zu wenden, das deutsche Wissenschaftler in die USA vermittelte. Und so reiste Kurt Mahr am 5. Dezember 1962 mit Frau, zwei Kindern und Schwiegermutter in die Vereinigten Staaten ab, um fortan dort zu arbeiten.

Später sagte er einmal: »Meine Teilnahme am amerikanischen Raumfahrtprogramm beschränkte sich darauf, dass ich in den Jahren 1962 bis 1966 an Hochenergie-Brennstoffzellen vom Bacon-Typ gearbeitet habe.« Sie wurden an Bord der Apollo-Kapseln verwendet.

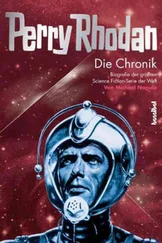

Kurzbiografie: Wernher von Braun

Der amerikanische Raketenkonstrukteur deutscher Herkunft (1912 bis 1977) entwickelte seit seinem zwanzigsten Lebensjahr im Auftrag des Heereswaffenamts Flüssigkeitsraketen und wurde 1937 technischer Direktor an der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, wo er die Entwicklung der A4-/V2-Raketen leitete. Nach dem Krieg setzte er seine Arbeit in den USA fort, wurde 1955 eingebürgert und trieb ab 1959 als leitender Mitarbeiter der NASA, zuletzt als Direktor des Raumfahrtzentrums in Huntsville, Alabama, die Entwicklung großer Trägerraketen voran – darunter die »Jupiter C«, mit der im Januar 1958 der Satellit »Explorer I« in seine Umlaufbahn gebracht wurde. Dadurch wurde die Vorherrschaft der Sowjetunion im All gebrochen, und Wernher von Braun wurde eine Symbolfigur für die Zukunft der westlichen Raumfahrt.

Im September 1958 suchte ihn während eines dreitägigen Besuchs bei seinen Eltern im oberbayerischen Kreis Rosenheim auch eine Abordnung des Science Fiction Club Europa unter Leitung von Clark Darlton auf, der ihn danach in einem Artikel als »menschliche Verkörperung unserer Ziele« idealistisch verklärte. Auch Kurt Mahr stand mit von Braun in Verbindung. Die Ehrfurcht vor dessen Leistungen war damals sehr groß. Seine Verwicklung in die Verbrechen des Dritten Reiches, darunter der Einsatz von Arbeitskräften aus dem Konzentrationslager Dora-Mittelwerk, war zu jener Zeit noch nicht allgemein bekannt.

Der vierte Stammautor der Serie, Kurt Brand, hatte gerade wegen sinkender Einnahmen seine Leihbücherei aufgeben müssen und schrieb jetzt, um existieren zu können, verstärkt Western. 1962 erschienen unter den Pseudonymen Buster Brack, Conny Cuba, Cherry Moss und John Rifle gleich fünfzehn davon. Seine wichtigsten SF-Leihbuchromane waren bereits als Heftausgaben bei Moewig und Pabel neu aufgelegt worden, jetzt publizierte er neben sechs PERRY RHODAN-Heften in der Reihe TERRA die Erstdrucke »Der Sternenjäger« und »Der Galaxant«, in dem ein rätselhaftes Wesen die erstarrten Machtstrukturen eines galaktischen Imperiums bedroht – für viele sein bestes und reifstes Werk.

1963 sollte in TERRA seine noch heute überaus beliebte zehnbändige SF-Serie um den Weltraumreporter Yarl starten, für die er in späten Jahren noch das Fragment einer unveröffentlichten Fortsetzung schrieb. Doch dieses Jahr sah mit »Denn der Potomac erzählt«, der unter dem Namen Harry S. Kingston erschien, vor allem noch Brands einzigen Ausflug in den Bereich des Gesellschaftsromans.

Die erste Buchausgabe

Schon Anfang 1962 waren die Vorarbeiten für eine erste deutsche Buchausgabe der PERRY RHODAN-Serie angelaufen. Die Gebrüder Zimmermann hatten damals mit ihren Verlagen Balowa, Hönne und Widukind eine führende Rolle auf dem Leihbuchmarkt inne, und hier speziell auf dem Gebiet der Science Fiction.

Normalerweise wurden Leihbücher später als Heftromane nachgedruckt, so geschehen bei vielen Klassikern von Scheer, Darlton und Shols. Im Falle von PERRY RHODAN war es genau andersherum, wobei die ersten sieben Bände unter dem Widukind-Imprint erschienen, die Bände 8 bis 56 jedoch unter dem Label Balowa.

Insgesamt erschien die Serie binnen sieben Jahren bis einschließlich Band 156 in geringfügig bearbeiteter Form mit jeweils zwei Heften pro Band, unter Auslassung von 43 Ausgaben – darunter Kurt Mahrs Kolonistenabenteuer. Die Zusammenstellung der Bücher besorgte Scheer noch zusätzlich zu seinem gewaltigen Arbeitspensum. Sie sollte ein wichtiges Lehrstück für die SILBERBÄNDE werden, die zwanzig Jahre später von William Voltz zusammengestellt wurden – und zeigen, wie hoch der Qualitätsstandard für eine definitive Buchausgabe wirklich angesetzt werden musste.

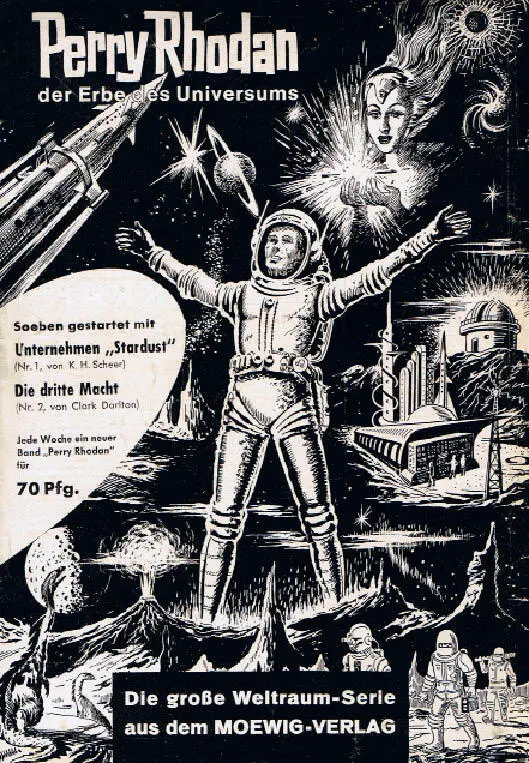

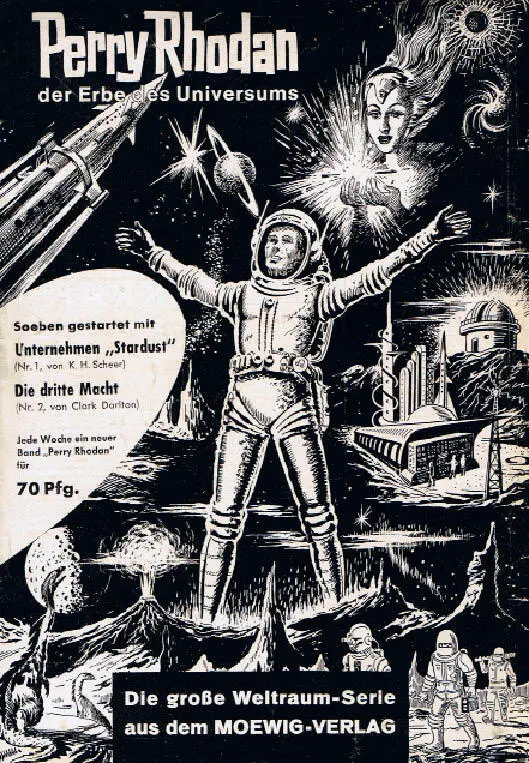

Inserat in TERRA 191 (1961)

Punktlandung nach langem Sprint

Bereits Anfang des Jahres 1962 war es bei K. H. Scheer in Friedrichsdorf zu einem folgenschweren Gespräch gekommen. Der Miterfinder von PERRY RHODAN hatte einen jungen Mann zu Besuch gehabt, den er aus seiner eigenen Fanzeit als überaus aktiven Kollegen schätzte. Er hatte seinen Werdegang genau verfolgt und hielt große Stücke auf sein schriftstellerisches Potenzial und seinen Ideenreichtum.

Читать дальше