Leandro A. Gamallo - Violencias colectivas

Здесь есть возможность читать онлайн «Leandro A. Gamallo - Violencias colectivas» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Violencias colectivas

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Violencias colectivas: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Violencias colectivas»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

linchamientos se han conformado en un proceso de «ritualización» y en repertorio de acción, a manera de respuesta comunitaria ante situaciones de impunidad que no se atienden y de la ausencia de un Estado de derecho.

Violencias colectivas — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Violencias colectivas», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

En segundo término, el surgimiento de la “nueva violencia” tiene que ver con la amenaza cada vez más concreta a las capacidades estatales de monopolizarla. En este sentido, actores civiles armados que han emergido, como las “maras”, las mafias, las “barra-bravas”, las pandillas juveniles o los cárteles del narcotráfico, actúan como agentes que “expropian” la violencia al Estado, impulsando un proceso de “privatización”, en cuanto que ya no es únicamente el Estado el que la ejerce, sino que ahora también intervienen múltiples y fragmentados grupos civiles. Estos nuevos actores violentos han generado esferas de violencia autónomas entre sí, desplazando literalmente al Estado de numerosos territorios y emplazamientos tanto rurales como urbanos (las favelas, villas o barriadas populares). Como dicen Alba y Kruijt (2007: 492), “no se trata de pequeñas ‘bolsas olvidadas’ dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de territorios de considerable proporción, tal vez de 25% del contorno urbano de las metrópolis como Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y México”.

Estos dos factores, pues, se han producido de manera simultánea y complementaria para generar un clima de violencia que en muchos casos ha cambiado de manera radical el estilo de vida de las sociedades latinoamericanas: “cuando la exclusión social, como en el caso de América Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera espacial, social, cultural; cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta esporádicamente, se abre el camino para los actores privados e informales, quienes ocuparán el lugar de la policía y de la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración dominados por criminales, por el terror y por el miedo” (Alba y Kruijt, 2007: 493).

IV

En el escenario de violencia regional, el caso de México es sumamente particular porque, según algunos estudios, “en apenas una década [entre fines del siglo XX y principios del XXI], México pasó de ser una sociedad con criminalidad media, a presentar una incidencia delictiva particularmente alta, y cuyos indicadores de violencia la ubican entre las diez naciones más violentas del mundo” (Zepeda, 2004: 14). Así, las profundas crisis económicas de los ochenta y noventa tuvieron un fuerte impacto en la tasa delictiva mexicana (Pansters y Castillo, 2007), acrecentándose fuertemente el número de robos en los años de 1994 a 1995 (la crisis conocida mundialmente como el “efecto tequila”), sin que luego se recuperaran las tasas anteriores.

El diagnóstico de “la seguridad mexicana” empeora considerablemente si se tienen en cuenta las fallidas respuestas institucionales a la cuestión, que van desde una legislación no siempre adecuada a la inoperancia y la corrupción de los organismos de seguridad públicos, pasando por la ineficacia de las instituciones judiciales.[10] De tal suerte, el combo entre índices delictivos altos e ineficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia se tradujo en una alta percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía: “Este sentimiento de inseguridad descansa, por una parte, en la percepción de que la incidencia delictiva se ha elevado, y, por otra, en la idea compartida de que las autoridades no han tenido la capacidad de respuesta adecuada para enfrentar, disuadir y, en su caso, castigar a los delincuentes” (Zepeda, 2004: 13).

Puede ilustrarse lo anterior con la “cifra negra” de la delincuencia, es decir, con la proporción de crímenes efectivamente denunciados por la ciudadanía. Este guarismo suele considerarse como un buen indicador de la confianza civil hacia las instituciones estatales, en cuanto que expresa el nivel de expectativa que los individuos tienen de que la justicia formal resuelva su caso efectivamente: “la proporción de delitos reportados suele tener mucho que ver con la confianza de los ciudadanos en sus autoridades” (Zepeda, 2004: 44). Diversos estudios (Zepeda, 2004; Pansters y Castillo, 2007; entre otros) muestran que la sociedad mexicana sólo denuncia 25% de los delitos que padece, por lo que es uno de los países con peores registros en este sentido.

Esta desconfianza en las instituciones se sustenta sobre un comprobado funcionamiento ineficaz de toda la cadena de instituciones encargada de prevenir y sancionar los delitos. Desde el punto de vista de las fuerzas del orden, es innegable el grado en que las distintas instituciones policiacas se han visto envueltas en un cúmulo de hechos de corrupción, complicidad y hasta como protagonistas de sucesos delictivos. Por ello, no sorprende que “la población les tiene una gran desconfianza y las percibe más como fuentes de inseguridad, acoso y abuso, debido a que frecuentemente están vinculadas a la corrupción, la violencia y el tráfico de drogas, y a que no existen mecanismos efectivos de control y responsabilidad dentro de dichas fuerzas. La percepción negativa se agudiza por la constatación de que utilizan la extorsión y la tortura para su propio beneficio, y de que en ciertos casos obtienen rentas por el otorgamiento de protección, por el encubrimiento de criminales e incluso por su participación directa en actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico” (Alba y Kruijt, 2007: 501). Las fuerzas del orden, en definitiva, actúan como un actor violento privado más, dentro de las violencias fragmentadas que mostrábamos arriba, haciendo un uso discrecional y en su propio beneficio de la violencia de la que legítimamente disponen.

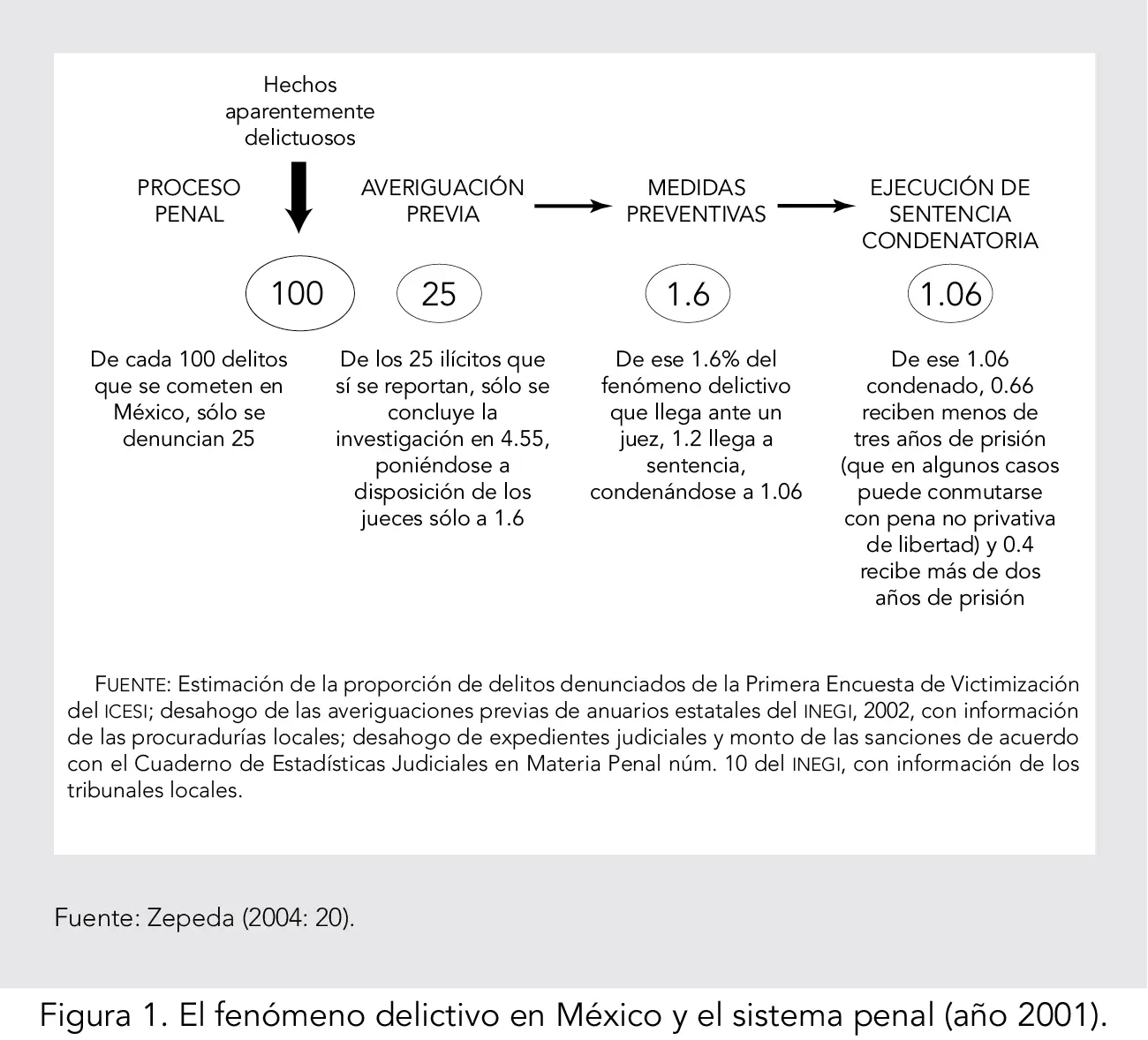

Si bien no es posible juzgar el éxito de un sistema penal en función de la cantidad de supuestos delincuentes a los que consigue privar de su libertad, las instituciones que cumplen supuestamente dichas tareas tampoco gozan de buena salud, tal como lo refleja un exhaustivo estudio de Zepeda (2004). Según dicho autor, para el año 2001, de cada cien delitos que se cometían, solamente 25 eran reportados a las autoridades penales correspondientes, como veíamos un poco más arriba. De esos 25 ilícitos reportados, sólo en 4.55 se había concluido la investigación pertinente, poniéndose a disposición de los jueces sólo a 1.6 delincuentes. De este porcentaje que llegaba ante un juez, 1.2 recibían alguna sentencia, siendo condenados sólo 1.06% de los delitos totales. En el siglo XXI en México, de cada cien delitos cometidos, sólo un poco más de 1% culmina con una sentencia efectiva. Además, de ese 1.06 condenado, 0.66 recibe menos de tres años de prisión (que en algunos casos puede conmutarse por pena no privativa de la libertad) y 0.4 recibe más de dos (sic) años (Zepeda, 2004: 20) (véase la figura 1).

Figura 1. El fenómeno delictivo en México y el sistema penal (año 2001).

¿Cómo es posible esta escasa operatividad del sistema penal mexicano? Para Zepeda, si bien el fenómeno tiene diversas aristas y cuenta con numerosas dificultades, el problema principal se encuentra en las procuradurías de justicia y, en particular, en el ministerio público: “el desempeño cotidiano de las organizaciones del subsistema, particularmente de las procuradurías de justicia y el ministerio público, está muy distante de lo que el diseño institucional se propuso y se previó. El diseño institucional ha sido desbordado por la demanda de servicios y de la organización del trabajo al interior de las procuradurías, quedando rezagado e inoperante” (Zepeda, 2004: 368).

La imposibilidad de estas instituciones de procesar la totalidad de los casos que se le presentan abre el juego a una discrecionalidad evidente que favorece la impunidad y, otra vez, deteriora el carácter público de los organismos estatales, en cuanto que las actuaciones judiciales impulsadas responden más a los intereses y al accionar de los privados perjudicados que a la actuación universal correspondiente. Así pues, “la imposibilidad material de brindar atención cabal a todos los asuntos que llegan a las procuradurías ha generado de facto una serie de atribuciones discrecionales que no tienen un sistema de control eficaz” (Zepeda, 2004: 368). Por lo tanto, “la sociedad no ha sido debidamente representada por el Ministerio Público, quien, abrumado por la demanda de servicios tiene que dejar casos sin atención, propiciando impunidad, uno de los pilares de la eficacia disuasoria del sistema penal. La opinión y percepción ciudadana sobre la inseguridad, los niveles de impunidad y la capacidad de la respuesta de la autoridad frente al crimen son uno de los indicadores que ilustran esta disfunción” (Zepeda, 2004: 370).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Violencias colectivas»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Violencias colectivas» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Violencias colectivas» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.