• Nach DIN 4108-6 darf der Wärmebrückenzuschlag bei Bestandsgebäuden vereinfacht, ohne Nachweis, mit ΔU WB= 0,10 W/m 2K angesetzt werden.

• Passivhäuser sind Wärmebrückenfrei herzustellen.

Werden bei einer vollständigen Sanierung alle zugänglichen Wärmebrücken gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 ausgeführt, darf ein Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/m 2angesetzt werden. Das Beiblatt 2 schlägt Standardlösungen für Neubauten vor, die bei Sanierungen nicht immer zu realisieren sind. Ist die Anwendung nur bei einer Wärmebrücke nicht möglich, darf man im Rahmen des EnEV-Nachweises den reduzierten Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/m 2nicht anwenden.

Die Wärmebrücken können aber auch über eine detaillierte Berechnung nach DIN 4108-6 ermittelt und bei der Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs berücksichtigt werden.

Hinweis:

Bei Bestandsgebäuden werden oft zinsvergünstigte Kredite und Zuschüsse in Anspruch genommen, die hohe Anforderungen an die Energieeffizienz stellen. Hier kann es wirtschaftlich betrachtet sinnvoll sein, Wärmebrücken detailliert zu berechen, da ein pauschaler Wärmebrückenzuschlag ΔU WB= 0,10 W/m 2K zu großen und damit unwirtschaftlichen Dämmschichten führt.

Anforderungen nach EnEV an Wohngebäude

Ausführung des Referenzgebäudes nach Anlage 1 Tab. 1 Zeile 2

Für die Bauteile

Außenwand, Geschossdecken gegen Außenluft, Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken gegen unbeheizte Räume, Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten, Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Außentüren

• gilt ein Wärmebrückenzuschlag von

ΔUWB = 0,05 W/(m2/K)

Anforderungen nach EnEV an Nichtwohngebäude

Ausführung des Referenzgebäudes nach Anlage 2 Tab. 1 Zeile 1.11

Für die Bauteile

Außenwand, Geschossdecken gegen Außenluft, Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken gegen unbeheizte Räume, Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten, Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln, Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Außentüren

• gilt bei einer Raumsolltemperatur im Heizfall ≥ 19 °C ein Wärmebrückenzuschlag von

ΔUWB = 0,05 W/(m2/K)

• gilt bei einer Raumsolltemperatur im Heizfall von 12 bis < 19 °C ein wärmebrückenzuschlag von

ΔUWB = 0,10 W/(m2/K)

Wärmebrückenarten

Wärmebrücken sind Bauteile, bei denen während der Heizperiode gegenüber dem ungestörten Bauteil ein erhöhter Wärmeabfluss stattfindet. Bei diesen Bauteilen tritt auf der Innenseite eine geringere Oberflächentemperatur auf als bei ungestörten Bauteilen. Wärmebrücken lassen sich prinzipiell in drei Gruppen einteilen:

• konstruktive Wärmebrücken

• geometrisch bedingte Wärmebrücken

• stofflich bedingte Wärmebrücken

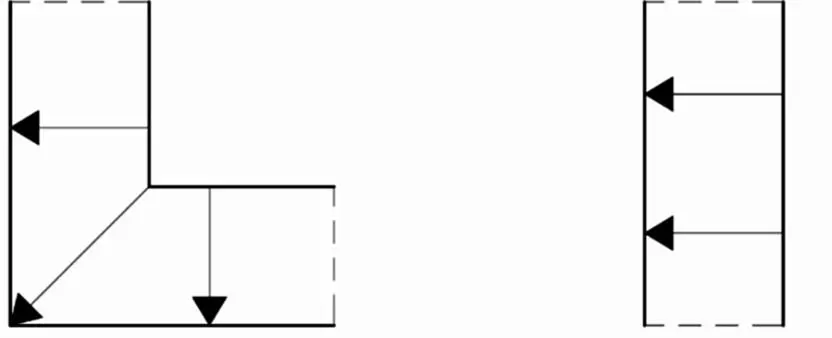

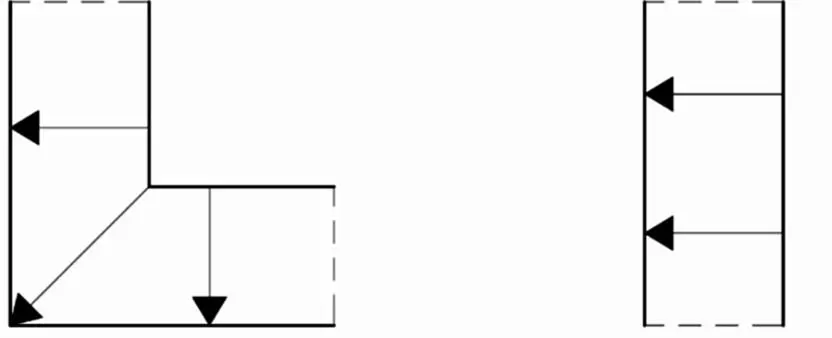

Beim ungestörten Bauteil steht jeder Innenfläche eine ebenso große Außenfläche gegenüber. Beim gestörten Bauteil gibt eine kleine Innenfläche einen Wärmestrom an eine viel größere Außenfläche ab.

Bild 1: Gestörtes Bauteil – ungestörtes Bauteil

Man unterscheidet zwischen geometrischen Wärmbrücken, z. B. Außenecken, als linienförmige Wärmebrücken mit einem erhöhten Energieabfluss außen und einem geringen Energieeintrag innen, und konstruktiven Wärmebrücken, z. B. einem Befestigungselement, als punktförmige Wärmebrücke.

Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung

Konstruktive, form- und stoffbedingte Wärmebrücken, die in der DIN 4108 Beiblatt 2 aufgeführt sind, sind ausreichend wärmegedämmt. Ein gesonderter Nachweis kann entfallen. Bei allen anderen Konstruktionen muss der Temperaturfaktor an der ungünstigsten Stelle f RSI≥ 0,70 erfüllen. Die raumseitige Oberflächentemperatur von ≥ 12,6 °C ist dabei einzuhalten. Dies gilt nicht für Fenster. Hier gilt die DIN EN ISO 13788.

Typische Wärmebrücken sind:

• Traufe und Ortgang

• Durchdringungen

• Wand – Dach

• Balkone

• Rollladenkästen

• Fensterrahmen und Fensterstürze

• Heizkörpernischen

• Deckenanschlüsse

• Hausecken

• ungedämmte Stahlbetonbauteile

• auskragende Stahlträger

• Sockel

• Innenwand im Keller

• Fundament

Nachrüstverpflichtungen

Nachrüstverpflichtungen sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die für den Eigentümer zwingend sind und denen es selbstständig nachzukommen gilt. Bei Nichterfüllung kann dies mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Außerbetriebnahme alter Heizkessel

EnEV 2014 § 10 Abs. 1:

„(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.“

Alte Heizungen haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad und müssen gegen eine neue Heizungsanlage ausgetauscht werden. Die bisherige Nachrüstverpflichtung für Heizkessel wurde erweitert. Heizkessel die bis Ende des Jahres 1984 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben werden. Heizkessel die ab 1985 eingebaut wurden müssen nach Ablauf von 30 Jahren ausgetauscht werden.

Ausgenommen sind Niedertemperaturkessel oder Brennwertkessel bzw. solche Kessel, deren Nennleistung weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW beträgt, sowie die, die von marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen. Anlagen, die nur zur Warmwasserbereitung dienen, Küchenherde und Geräte, die darauf ausgelegt sind, den Raum, in dem sie stehen, zu beheizen und gleichzeitig noch Warmwasser für die Heizung liefern, sind ebenfalls ausgenommen.

Da alte Heizungen einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben, müssen diese gegen eine neue Heizungsanlage ausgetauscht werden. Um den Jahresprimärenergieverbrauch Q Pvon Altbauten zu senken, reicht es nicht aus, nur die Gebäudehülle zu dämmen, es muss auch die Heizung ersetzt werden.

Anforderungen an Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

Ungedämmte Warmwasser-, aber auch Wärmeverteilungsleitungen in unbeheizten Bereichen haben hohe Wärmeverluste und sorgen somit für einen hohen Energieverbrauch. Wasserleitungen in beheizten Räumen müssen ebenfalls gedämmt werden, da dadurch die Wärmeabgabe an der Entnahmestelle besser reguliert werden kann. Die Anforderungen an die Wärmedämmung sind in Anlage 5 der EnEV 2014 enthalten (siehe Kapitel Heizkessel und Verteilungseinrichtungen).

Dämmung der obersten Geschossdecke

EnEV 2014 § 10 Abs. 3:

„(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecke), die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezember 2015 so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/(m2K) nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist.“

Werden Wohn- und Nichtwohngebäude mindestens vier Monate im Jahr auf 19 °C beheizt, muss die oberste Geschossdecke, sofern dies noch nicht geschehen ist und diese gedämmten Decken nicht den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, bis Ende 2015 gedämmt werden.

Читать дальше