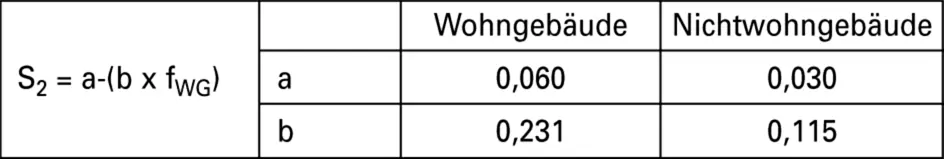

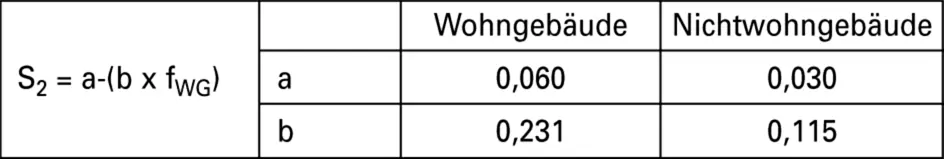

Der solarwirksame Flächenanteils f WGwird aus dem Verhältnis der Fensterfläche A Wzur Nettogrundfläche A G, wie vorher beschrieben berechnet.

Die unter S 1(Nachtlüftung) festgesetzten Sonneneintragskennwerten gelten für grundflächenbezogenen Fensterflächenanteile von etwas 25 %. Durch den Wert aus S 2findet eine Korrektur des S 1-Wertes statt. Bei Fensterflächen, deren Anteil < 25 % ist, wird S 2positiv, bei einem Fensterflächenanteil > 25 % wird der Wert negativ.

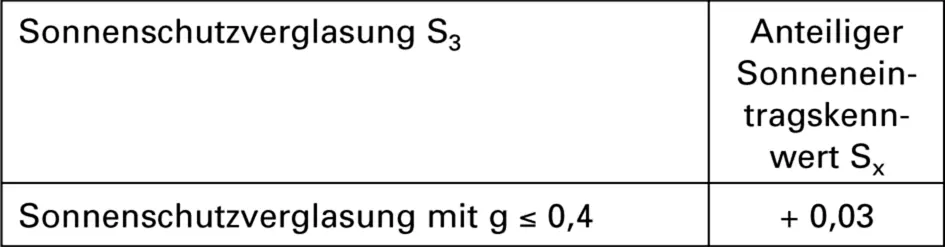

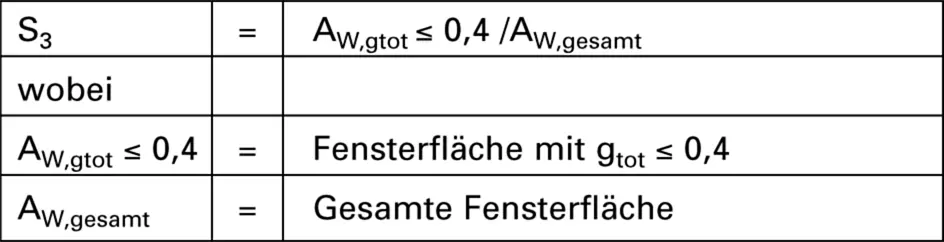

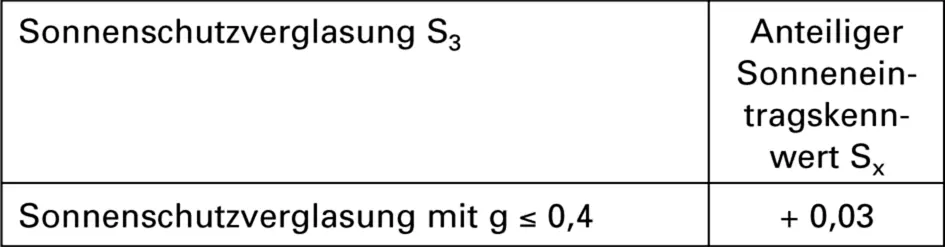

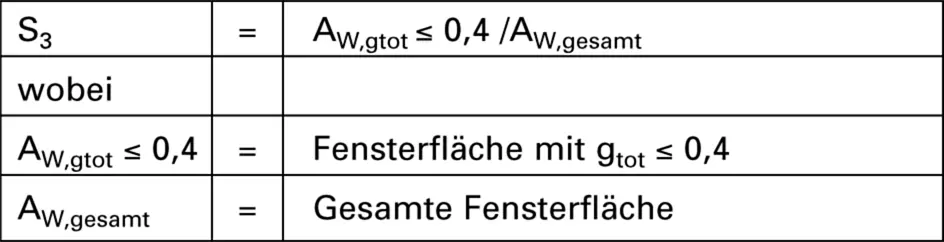

Sonnenschutzverglasung S3

Je kleiner der Energiedurchlassgrad g einer Verglasung ist, desto weniger Sonnenenergie kann in einen Raum einstrahlen.

Als gleichwertige Maßnahme gilt i. d. R. eine Sonnenschutzvorrichtung, die die diffuse Strahlung permanent reduziert und deren g total< 0,4 erreicht. Hierdurch erhöht sich ebenfalls der sommerliche Wärmeschutz.

Bei Fensterflächen mit unterschiedlichen Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung, einschließlich dem Sonnenschutz, g totist S 3flächenanteilig zu berechnen.

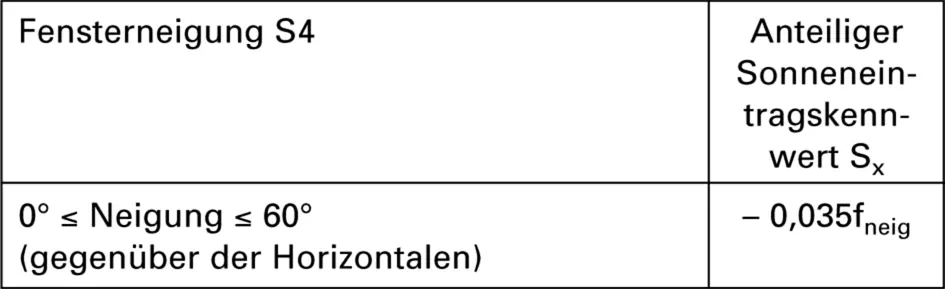

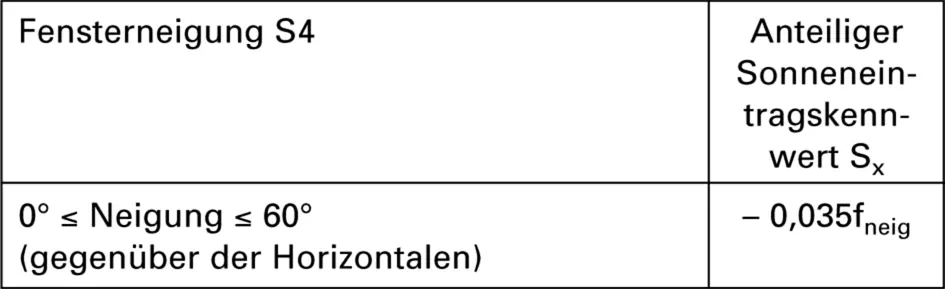

Fensterneigung S4

Ein weiterer Faktor für die Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes ist die Neigung der Fenster. Von der Neigung ist abhängig, wie viel Sonnenenergie in den Raum eindringen kann. Ist das Fenster weniger als 60° gegenüber der Horizontalen geneigt, wird die Sonneneinstrahlung dadurch erheblich erhöht.

| f neig |

= |

A W,neig/ A W,gesamt |

| A W,neig |

= |

Fensterfläche mit einer Neigung ≤ 60° gegenüber der Horizontalen |

| A W,gesamt |

= |

Gesamte Fensterfläche |

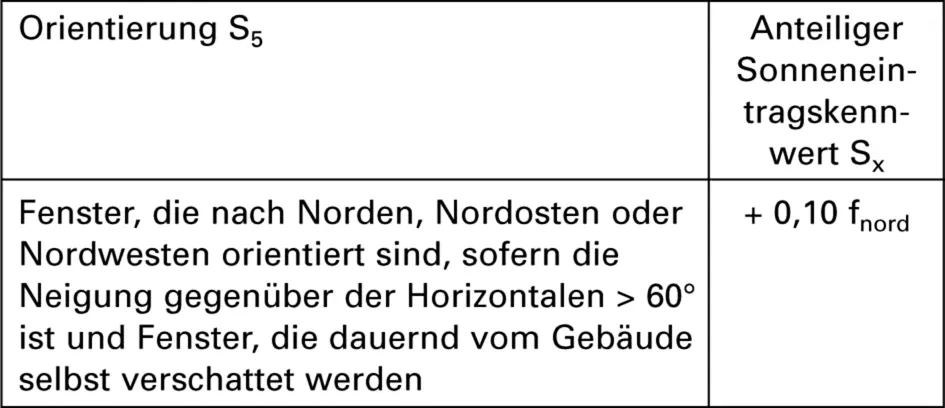

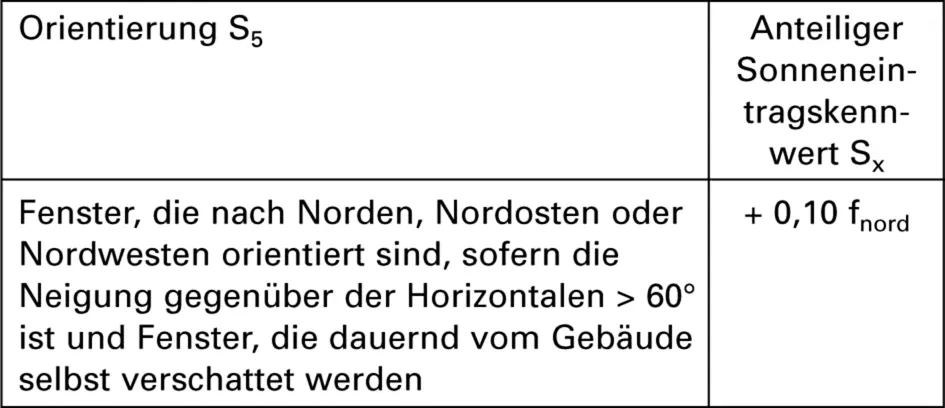

Orientierung S5

Bei Fenstern, die nordorientiert oder dauerhaft verschattet sind, darf aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung der zulässige S x-Wert erhöht werden.

| f nord |

= |

A W,nord/ A W,gesamt |

| A W,nord |

= |

alle nordorientierten oder dauerhaft verschatteten Fenster des Raums |

| A W,gesamt |

= |

gesamte Fensterfläche |

Werden Fenster vom Gebäude selbst verschattet sind FS-Werte für die Verschattung nach DIN V 18599 anzusetzen. Für diese dauernd verschatteten Fenster gilt S 5= 0. Gegebenenfalls können die betreffenden Fenster getrennt ermittelt werden.

Einsatz passiver Kühlung S6

Das Raumklima kann durch eine passive Kühlung positiv beeinflusst werden. Bei einer passiven Kühlung kommen Kühlungsgeräte zum Einsatz deren Energie nur zur Förderung des Kühlmediums erforderlich wird. Das Kühlsystem muss entsprechend der Raumsituation ausgelegt sein. Es handelt sich hierbei um

• Thermisch aktiver Bauteile mit Nutzung eines Sohlplattenkühlers oder Erdwärmetauscher oder

• Systeme mit Kühlung über indirekte Verdunstung

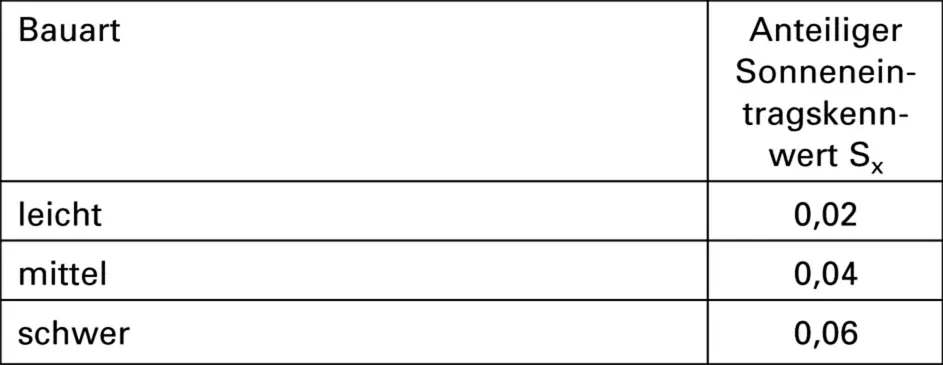

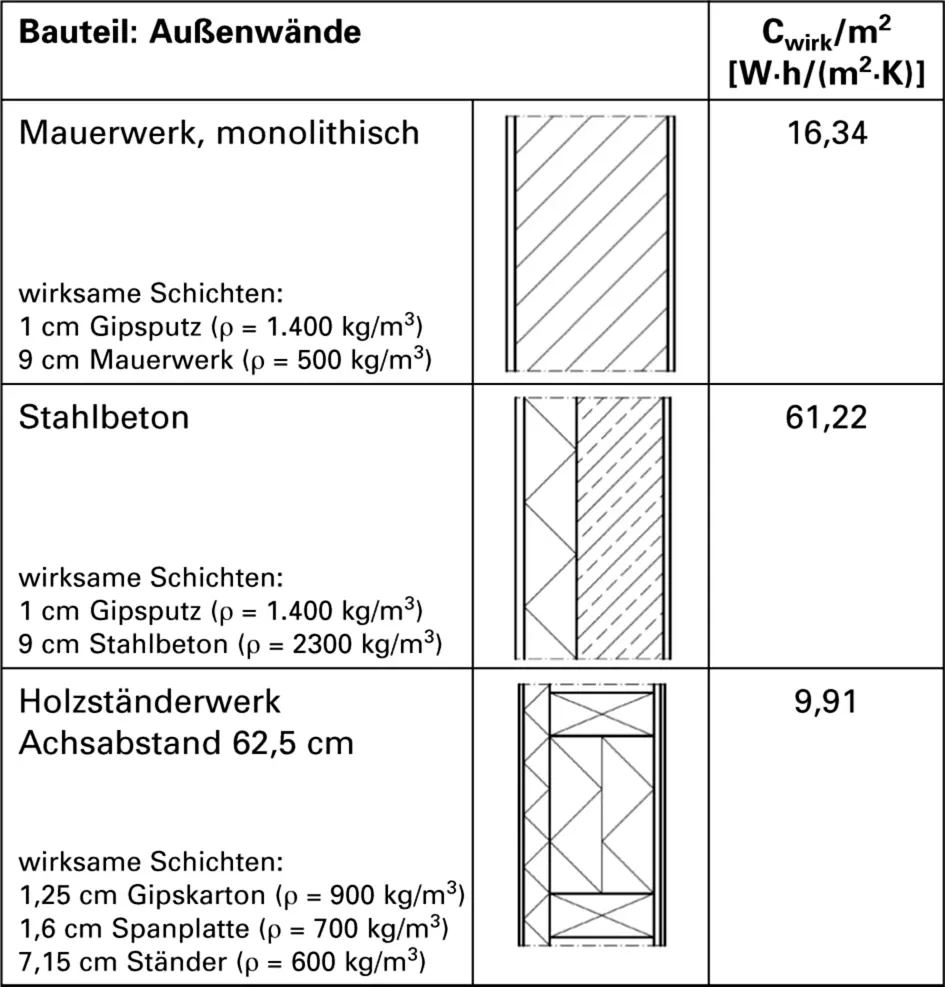

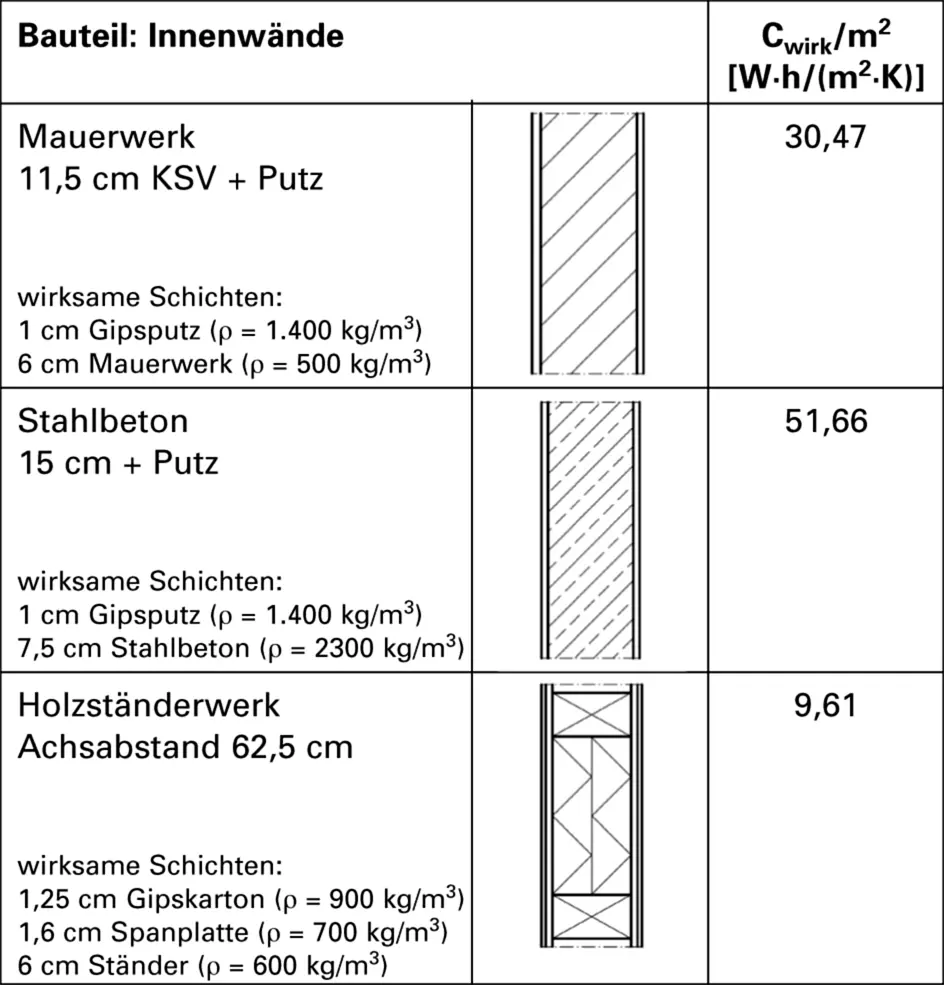

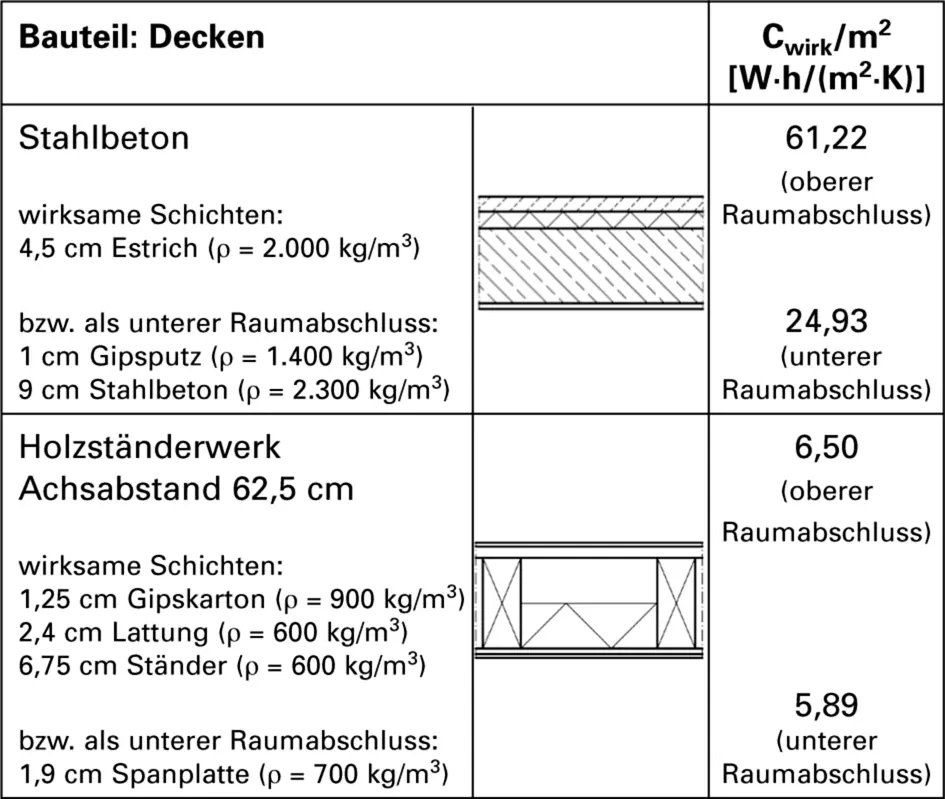

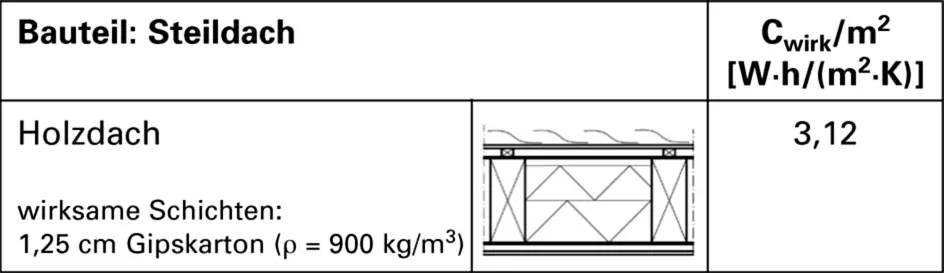

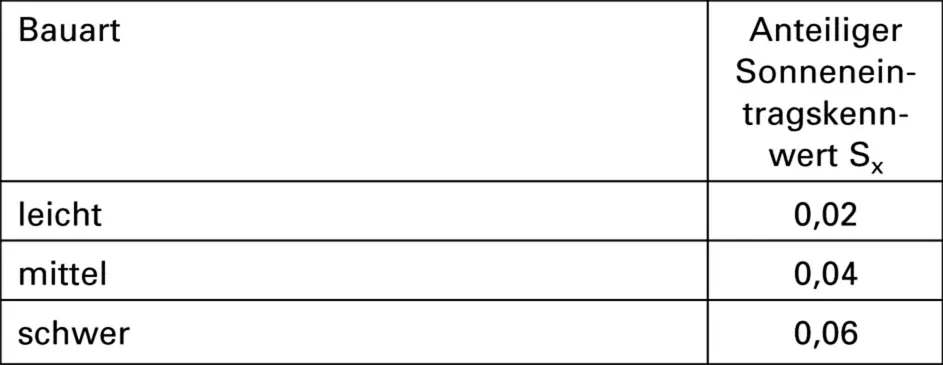

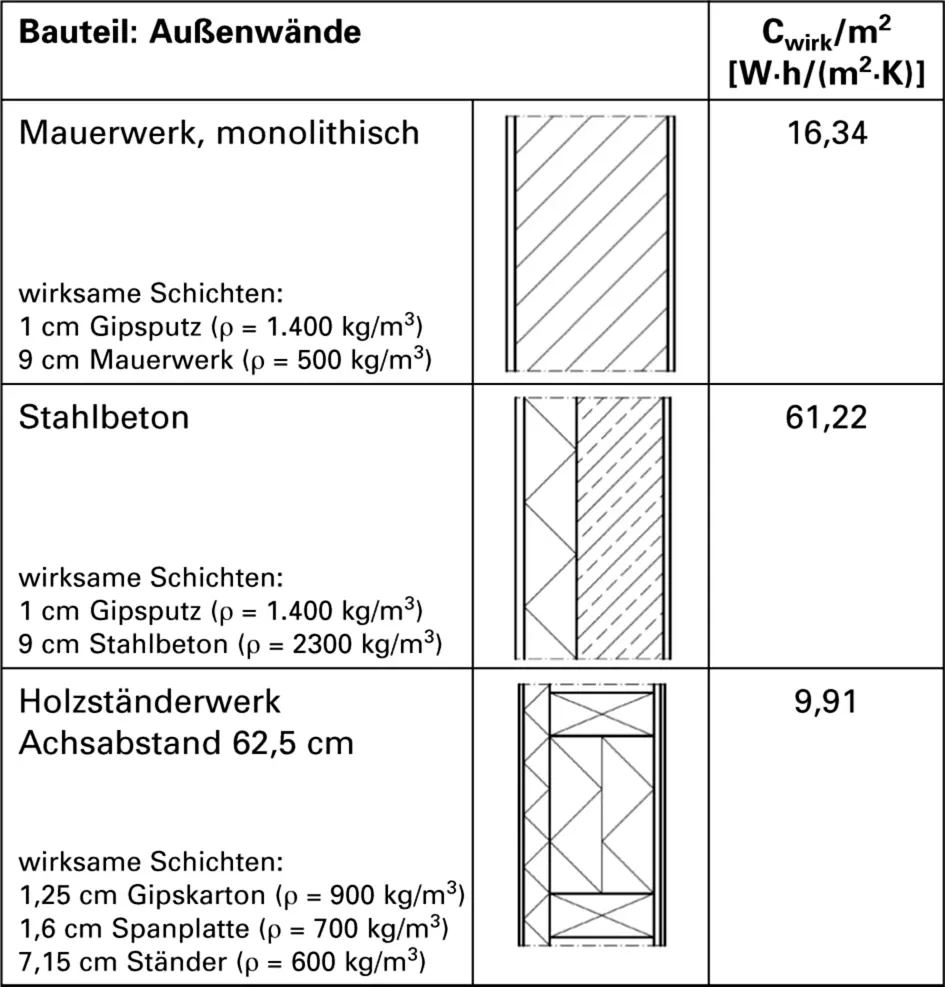

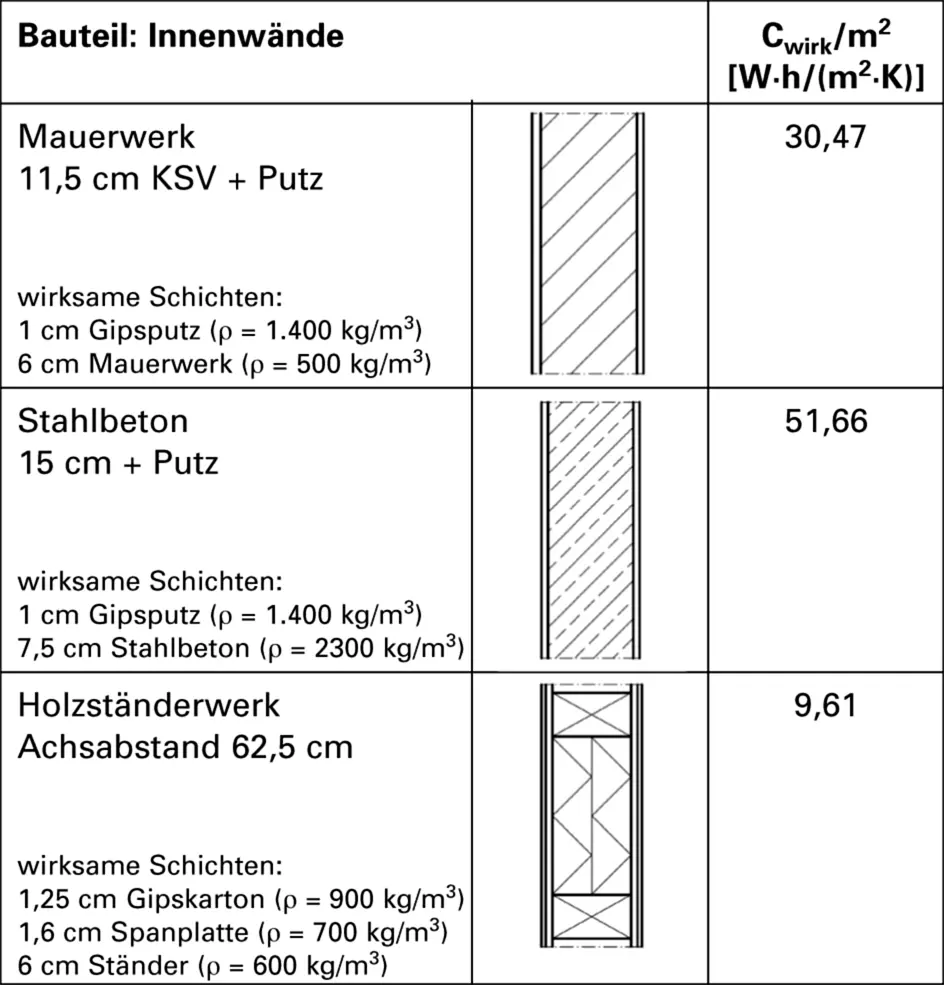

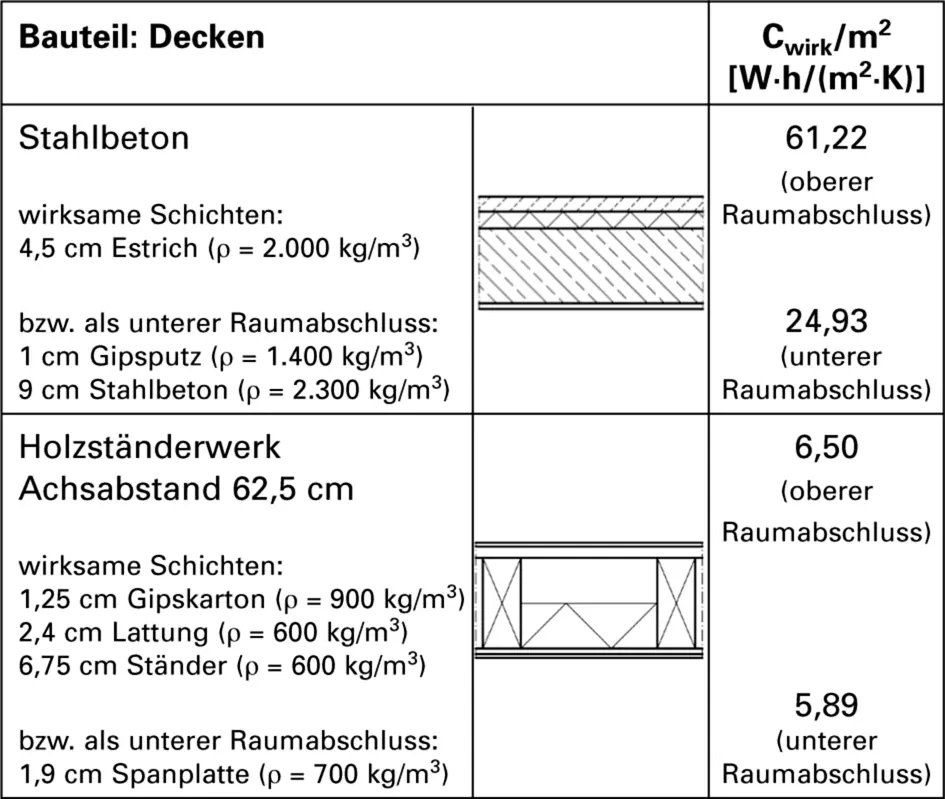

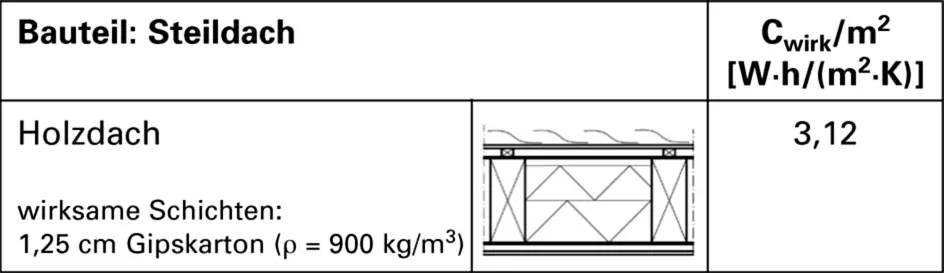

Speichermassen

Speichermassen sind für den sommerlichen Wärmeschutz, aber auch im Winter zur Einsparung von Primärenergie ein wichtiges Instrument. Im Winter gelangen solare Gewinne bei ausreichender und optimaler Orientierung der Verglasung ins Gebäude und werden in massiven Bauteilen zwischengespeichert – Nachts werden diese dann an den Raum abgegeben. Im Sommer wird durch die wesentlich höhere Sonneneinstrahlung die Wärme von den Speicherbauteilen aufgenommen und zwischengespeichert. Die Räume heizen sich nicht so auf. Die massiven Bauteile können eine große Wärmemenge aufnehmen, ohne sich selber stark zu erwärmen. Durch Nachtlüftung kann die eingelagerte Wärmemenge teilweise wieder abgebaut werden.

Wirksam sind jedoch nur Schichten von Bauteilen die raumseitig liegen und keine dämmende Wirkung haben.

Eine gute Speicherfähigkeit besitzen Materialien wie:

• Granit

• Beton

• Sandstein

• Ziegel

• Sand

• Gasbeton

• Hartholz

• Weichholz

Beispiele für die Wärmespeicherfähigkeit von Bauteilen

Wärmebrücken

Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle, an denen im Vergleich zum ungestörten Bauteil erhöhte Transmissionswärmeverluste auftreten. Wärmebrücken haben gerade bei gedämmten Gebäuden eine große Bedeutung, da der Wärmeverlust an diesen Stellen gegen über dem ungestörten Bauteil prozentual ansteigt. Bei einer nachträglichen Dämmung auf einem Gebäude ist es besonders wichtig, dass eine durchgängige Dämmebene hergestellt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.

Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken § 7

Bei zu errichtenden Gebäuden sind die Bauteile, die gegen Außenluft, Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen angrenzen, so auszuführen, dass diese dem Mindestwärmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Ist bei einer Reihenhausbebauung die Nachbarbebauung nicht gesichert, ist für die Gebäudetrennwand ebenfalls der Mindestwärmeschutz nach EnEV einzuhalten.

Der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-Heizwärmebedarf ist mit wirtschaftlichen Maßnahmen so gering wie möglich zu halten.

Der Einfluss der Wärmebrücken ist bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach dem jeweils angewandten Verfahren zu berücksichtigen. Sind Gleichwertigkeitsnachweise zu führen, gilt dies nicht für Wärmebrücken, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere U-Werte aufweisen, als in der DIN 4108 Beiblatt 2 zugrunde gelegt sind.

Wärmebrücken sind bei der Ermittlung des Jahres-Heizwärmebedarfs auf folgende Arten zu berücksichtigen:

• Bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Beiblatt 2 erhöht sich der Wärmedurchgangskoeffizient um ΔU WB= 0,05 W/m 2K für die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes.

• Wärmebrücken sind bei der Bestandsaufnahme im Fall, dass mehr als 50 % der Außenwand mit einer innen liegenden Dämmung versehen sind und eine Massivdecke in diese Außenwand einbindet, mit einer Erhöhung des Wärmedurchgangskoeffizienten um ΔU WB= 0,15 W/m 2K für die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes zu berücksichtigen.

Читать дальше