In der Bodenmechanik werden die Bodenkörner entsprechend der Größe unterschieden. Korngrößen mit einem Durchmesser von 0,06 bis 2,0 mm werden beispielsweise als Sande bezeichnet. Im Korngrößendiagramm wird dabei der sogenannte Siebdurchgang über dem Korndurchmesser aufgetragen. Die Korngrößenverteilung kann u. a. mittels einer Siebanalyse ermittelt werden. Hierbei wird eine Bodenprobe durch übereinander angeordnete Siebe gerüttelt. Die Siebweite nimmt von oben nach unten ab. Aufgetragen wird nicht der Anteil der auf dem jeweiligen Sieb verbleibenden Probenmasse, sondern der Massenanteil der durch das entsprechende Sieb fällt. Für Siebungen sind lediglich Böden ohne Feinkornanteil (Korngröße ≤ 0,06 mm) geeignet, d. h. Sande (Kornfraktion 0,063 – 2 mm) und Kiese (Kornfraktion 2 – 63 mm).

Bei feinkörnigen Böden (Schluff, Ton) können die einzelnen Bodenpartikel nicht mehr durch Siebung voneinander getrennt werden. Die Bestimmung der Korngrößenzusammensetzung erfolgt hierbei durch eine Schlämmanalyse (Sedimentation).

Sind gemischtkörnige Böden hinsichtlich der Korngrößenverteilung zu untersuchen, so werden die gröberen Körner gesiebt und die feineren geschlämmt. In diesem Fall handelt es sich um eine kombinierte Sieb-Schlämmanalyse.

Dichte {Dichte} ρ, Porenanteil {Porenanteil} n und Porenzahl {Porenzahl} e (DIN EN ISO 17892-2 und DIN 18125)

Bei der Dichte wird zwischen der Korndichte, der Feucht- und der Trockendichte unterschieden.

Die Feuchtdichte ρf bezeichnet das Verhältnis der Masse des feuchten Bodens (Feststoff und Wasser), bezogen auf das Volumen des Bodens (Feststoffvolumen inkl. des wasser- bzw. luftgefüllten Porenraums).

Die Trockendichte ρd bezeichnet das Verhältnis der trockenen Feststoffmasse auf das in situ vorhandene Volumen (inkl. des Porenraums). Da die Feuchtdichte sich mit dem Wassergehalt ändert, wird in der Bodenmechanik meist die Trockendichte verwendet.

Die Korndichte ρs gibt die Masse des Feststoffs bezogen auf das Feststoffvolumen (d. h. ohne das Porenvolumen) an.

Zur Beschreibung des Verhältnisses von Porenvolumen zum Gesamtvolumen (Gesamtvolumen = Feststoffvolumen + Porenvolumen) wird der Porenanteil n verwendet. Die Porenzahl e beschreibt das Verhältnis des Porenvolumens, bezogen auf das Feststoffvolumen.

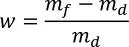

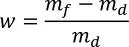

Wassergehalt {Wassergehalt} w und Sättigung {Sättigung} Sr (DIN EN ISO 17892-1 und DIN 18121-2)

Der Wassergehalt w bezeichnet das Massenverhältnis von Wasser zur Trockenmasse (Feststoff). Hierzu wird eine Probe gewogen (mf) und nach Trocknung bei 105° erneut gewogen (md). Die Differenz ist die Masse des Wassers. Diese wird auf die Masse nach der Trocknung bezogen und als Wassergehalt w bezeichnet.

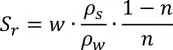

Der Wassergehalt wird durch das in einem Boden zur Verfügung stehende Porenvolumen (Volumen zwischen den Körnern) begrenzt. Sind alle Poren wassergefüllt, ist der maximale Sättigungsgrad {Sättigungsgrad} (Sr = 1,0) erreicht. Ist der Boden vollkommen trocken, beträgt die Sättigungszahl Null. Mit der Sättigungszahl Sr wird somit der Anteil der wassergefüllten Poren bezeichnet.

Bei Böden unterhalb des Grundwasserspiegels ist der Sättigungsgrad i. d. R. 1,0.

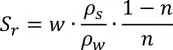

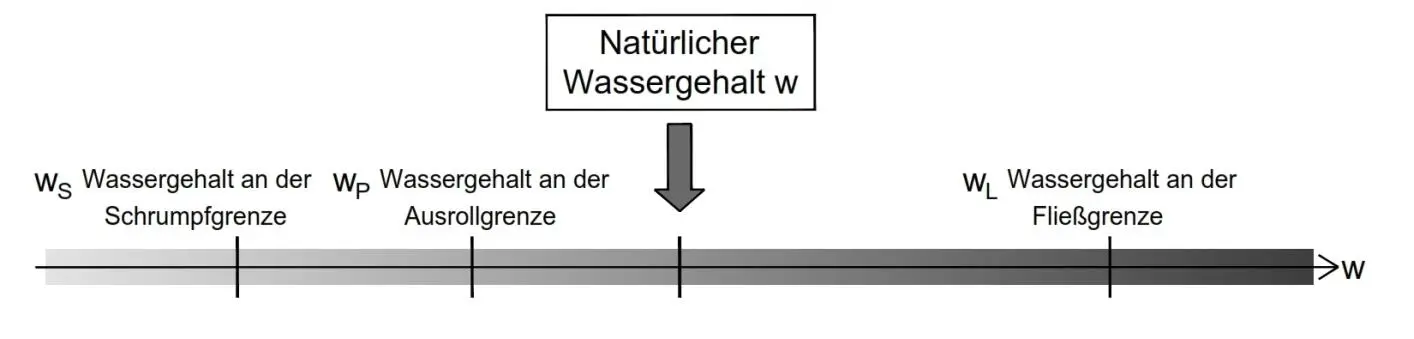

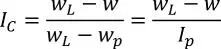

Zustandsgrenzen wL, wP, wS Plastizität {Plastizität} IP und Konsistenz {Konsistenz} IC (DIN 18122)

Bei bindigen Böden (Schluffe, Tone) bestimmt der Wassergehalt die Zustandsform (Konsistenz) eines Bodens und damit auch seine Tragfähigkeit. Der Wassergehalt wird hierbei auf die sogenannten Zustandsgrenzen Fließgrenze wL, Ausrollgrenze wP und Schrumpfgrenze ws bezogen, die im Labor für jeden Boden ermittelt werden müssen. Bei den Werten wL, wP und ws handelt es sich um unveränderbare physikalische Eigenschaften des Bodens, während der Wassergehalt als sog. Zustandsgröße veränderbar ist (durch Trocknung, Wasserzugabe oder Volumenänderung des Bodens).

Der Abstand zwischen der Fließgrenze wL und der Ausrollgrenze wP wird als Plastizitätszahl IP bezeichnet. Mittels der Fließgrenze wL und der Plastizitätszahl kann ein plastischer Boden klassifiziert werden (Hinweise dazu sind in Kapitel 4.3 enthalten). Bei den genannten Größen handelt es sich um Bodenkennwerte, die unabhängig vom in situ vorhandenen Wassergehalt sind.

Die Konsistenzzahl IC beschreibt den Zustand des Bodens in Abhängigkeit vom natürlichen Wassergehalt und der Plastizität. Entsprechend dem in situ vorhandenen Wassergehalt ergibt sich somit ein Wert für die Konsistenz und eine Zuordnung zu den Zustandsformen fest, halbfest, steif, weich, breiig und flüssig.

| Konsistenz IC |

Zustandsform |

Beschreibung |

| < 0 |

flüssig |

|

| 0–0,5 |

breiig |

Boden, der zwischen den Fingern hindurchquillt, wenn er in der Hand gedrückt wird |

| 0,5–0,75 |

weich |

Boden, der sich gut kneten lässt |

| 0,75–1,0 |

steif |

Boden, der sich schwer kneten, aber in der Hand zu 3 mm dicken Walzen ausrollen lässt, ohne zu reißen oder zu zerbröckeln |

| > 1 |

halbfest* |

Boden, der beim Versuch, ihn zu 3 mm dicken Walzen auszurollen, zwar bröckelt und reißt, aber doch noch feucht genug ist, um ihn erneut zu einem Klumpen formen zu können |

| > 1 |

fest* |

Boden, der ausgetrocknet ist und dann meist hell aussieht. Er lässt sich nicht mehr kneten, sondern nur zerbrechen. Ein nochmaliges Zusammenballen der Einzelteile ist nicht mehr möglich. |

| * Unterscheidung mittels Schrumpfgrenze |

Tab. 8: Konsistenz und Zustandsform (Quelle: DIN EN ISO 14688-1 und DIN 18122)

Im Allgemeinen sind Böden mit einer weichen, breiigen oder flüssigen Konsistenz als nicht tragfähig zu bewerten.

Organische Beimengungen {Organische Beimengungen} – Glühverlust {Glühverlust} (DIN 18128)

Der Anteil organischer Bestandteile wird im Muffelofen bei 550 °C bestimmt. Hierbei verglühen die organischen Bestandteile im Boden. Aus der Massendifferenz der Probe vor und nach dem Versuch, bezogen auf die Masse nach dem Versuch, ergibt sich der sogenannte Glühverlust. Entsprechend dem Ergebnis des Versuchs kann der Anteil organischer Bestandteile als „schwach humos“, „humos“ oder „stark humos“ bezeichnet. Im Allgemeinen ist bautechnisch ein geringer Anteil organischer Beimengungen wünschenswert, da mit zunehmendem Organikgehalt die Zusammendrückbarkeit des Bodens erheblich zu- und die Scherfestigkeit abnimmt. Organische Böden {Organische Böden} sind weder als Baugrund für Gründungen noch als Erdbaustoff geeignet.

Lagerungsdichte {Lagerungsdichte} von nichtbindigen Böden {Böden} (DIN 18126)

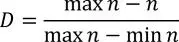

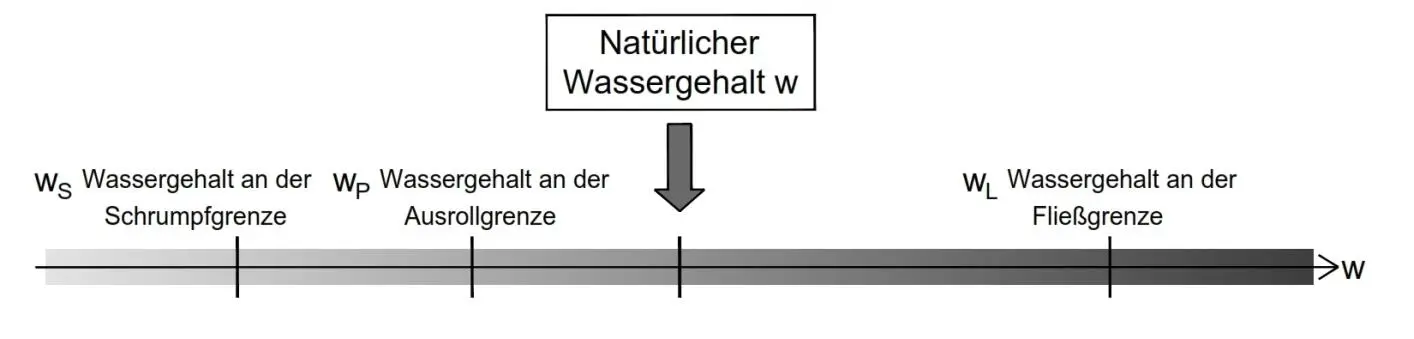

Die Lagerungsdichte von nichtbindigen Böden wird mithilfe des in situ vorhandenen Porenvolumens n, bezogen auf die auf ein in Laborversuchen bestimmtes minimales (min n) und maximales Porenvolumen (max n, siehe Bestimmung der dichtesten und lockersten Lagerung), beschrieben. Mit der Lagerungsdichte

lässt sich der Zustand von z. B. sandigen Böden hinsichtlich der Tragfähigkeit und einer möglicher Nachverdichtung {Nachverdichtung} abschätzen.

Читать дальше