Literatur

J. Pöll (Hg.), Archäologische Forschungen bei der Römervilla in Rankweil-Brederis, Grabung 2004, Rankweil 2008 (= Dokumente Rankweil, Bd. 6); J. Kopf, Wohngebäude, Begräbnisstätte oder Schmiede? – Ein Nebengebäude der villa rustica von Brederis/Rankweil (Vorarlberg) im Wandel der Zeit, in: Akten des 13. Österreichischen Archäologentages, Wien 2012, S. 339–344.

Versteckte Hochplateaus boten zu allen Zeiten guten Schutz vor Feinden. Mit einer Siedlungsgeschichte seit der frühen Bronzezeit ist die Heidenburg ein typischer Vertreter prähistorischer und frühgeschichtlicher Rückzugs- und Kultplätze.

03 GÖFIS, DIE HEIDENBURG – EIN FESTER ORT VON DER BRONZEZEIT BIS IN DAS MITTELALTER

Vorarlberg

Die Heidenburg darf als Prototyp einer bereits früh, aber schlecht erforschten, nicht touristisch hergerichteten und nicht ohne weiteres zugänglichen, wildromantischen archäologischen Landschaft bezeichnet werden. Sie liegt auf dem durch einen Graben zweigeteilten Plateau eines langgestreckten Felsriegels (724 m ü. M.), mit senkrechten Felswandabbrüchen im Südwesten und im Nordosten nach Göfis hin. Hier befindet sich eine gut getarnte, seit der Bronzezeit mehrfach befestigte Siedlungsfläche, in der bereits von 1826 bis 1947 verschiedentliche Ausgrabungen stattfanden.

Bereits in der frühen Bronzezeit (3./2. Jt. v. Chr.) dürfte auf dem Südteil die Anlage eines Ringwalles erfolgt sein, der bis in die Latènezeit (4.–1. Jh. v. Chr.) benutzt und immer wieder instand gesetzt wurde. In der Urnenfelderzeit, am Ende des 2. Jts. v. Chr., wurde ein Brandopferplatz angelegt: Eine quadratische Steinsetzung auf ca. 16 m 2Fläche bildete die Basis für einen 0,4 m hohen, aus ungefähr 1.000 Gefäßen gebildeten Scherbenhaufen. Der Typ des Brandopferplatzes gleicht Anlagen in Südtirol, die Keramik weist jedoch Beziehungen zur süddeutschen und ostschweizerischen Urnenfelderkultur auf.

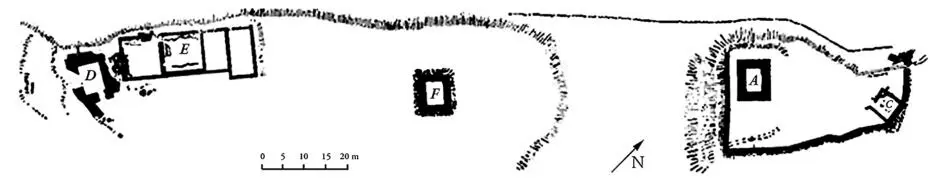

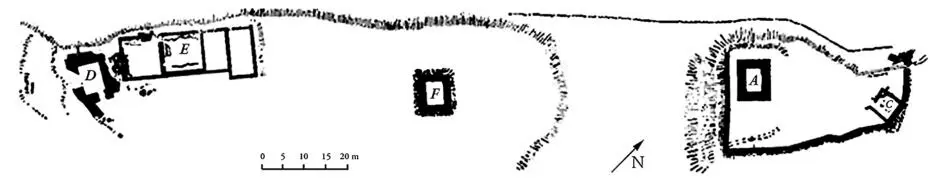

Ab etwa 260 n. Chr. diente die Heidenburg wegen der zunehmenden Gefahr durch die Alamannen als befestigte Fluchtburg der römischen Landbevölkerung und wurde bis in das 5. Jh. n. Chr. hinein besiedelt. Von der Wehranlage hat sich im Süden vor allem ein mächtiger, sehr schlampig und offensichtlich eilig gebauter Turm (Plan: D; 12 × 8 m Außenmaße mit 2,5–2,7 m dicken Mauern) erhalten, an den im Osten eine aus Quadern gebildete Ringmauer ansetzt. Der Turm dürfte, nach starken Brandspuren im Torbereich zu urteilen, in einem Schadfeuer zugrunde gegangen sein. Ungeklärt ist bisher die Funktion von drei etwa 0,4 × 0,5 × 0,5 m großen Aussparungen in der Außenseite der Turmwestmauer geblieben.

Unmittelbar nördlich des Turms wurde ein nur im Fundament erhaltenes Gebäude (Plan: E; Länge 31,5 m) mit vier in einer Flucht liegenden Räumen ausgegraben, wie es vom Typ her an militärische Mannschaftsbaracken erinnert, aber auch in römischen Zivilsiedlungen vorkommt und in der Spätantike besonders häufig anzutreffen ist. Drei Räume wiesen dieselbe Breite von knapp 10 m auf, der vierte sprang um 2 m aus der Flucht nach Süden vor. Pfostenlöcher weisen darauf hin, dass vor den drei schmäleren Räumen ein geschützter Bereich mit Vordach lag.

Abb. 5Übersichtsplan zu den römischen und mittelalterlichen Bauten auf der Heidenburg: A) Bergfried (12. Jh.); C) und E) spätrömische Wohngebäude; D) spätrömischer Turm mit angesetzter Ringmauer; F) vermutliche Saalkirche (alamannisch?).

Als besonders schwierig zu interpretieren darf ein ungefähr in der Mitte des Plateaus liegendes Gebäude mit Resten eines Gussmörtelfußbodens (Plan: F; Innenmaße: 7 × 4,5 m) angesehen werden. An der als Ostwand (eigentlich Südostwand) bezeichneten Seite lag vor der 0,5 m starken Mauer ein etwa 1 m 2großes gemörteltes, etwas aus der Mittelachse verschobenes Fundament, das der Ausgräber Adolf Hild als Altarsockel interpretierte. Dadurch schien das für eine spätantike Höhensiedlung obligatorische Gotteshaus in der im Alpenraum nach damaligem Forschungsstand (1947) durchaus glaubwürdigen Form einer einfachen rechteckigen Saalkirche gefunden. Heute wird dieser Bau in der Fachliteratur zum frühen Christentum meist gar nicht mehr erwähnt, da der Altar in der Spätantike auch in einfachsten Kirchen in den Raum gerückt sein und vor einer U-förmigen Priesterbank stehen sollte. Interessanterweise gibt es aber im alamannischen Frühmittelalterdorf Berslingen bei Schaffhausen einen fast identischen Befund einer etwas größeren Rechteckkirche (10,6 × 6 m) mit demselben einfachen Altarfundament an der Ostwand. Allerdings ist in Berslingen eindeutig eine Abschrankung des Altarraums nachgewiesen, was in Göfis aufgrund der schlechten Befundlage und rudimentären Grabungsmethodik der Nachkriegszeit leicht übersehen worden sein bzw. einfach nicht mehr feststellbar gewesen sein könnte. Darf man demnach doch eine Kirche auf der Heidenburg annehmen, und zwar eine bisher ausgesprochen selten nachgewiesene, ländliche alamannische Eigenkirche? Vermutlich um die Mitte des 12. Jhs. wurde auf der Nordkuppe eine mittelalterliche Burg mit einem bergfriedartigen Turm (Plan: A) errichtet, der von einer polygonalen Ringmauer geschützt wurde. Der Name dieser als Edelfreisitz einzustufenden Anlage ist unbekannt. Da innerhalb der Ringmauer auch ein bisher spätrömisch datiertes Gebäude (Plan: C; innere Weite 4,7 × 5 m) mit einem Treppenabsatz und mehreren Herdstellen aufgefunden werden konnte, dem sich die oder das sich der Ringmauerführung auffällig anpasst, könnte die Datierung eventuell neu gedacht werden: Entweder geht die Ringmauer im Kern auf die Spätantike zurück oder aber das Gebäude gehört doch eher in das Mittelalter. Wenn man nun noch den oben angedeuteten Kirchenbefund ins Kalkül zieht, müsste auch für die mittelalterliche Burg eine Vorgängerphase ungefähr im 8. Jh. zu überlegen sein.

So erscheint bei der Heidenburg nicht nur ihr Erscheinungsbild als ein wildromantischer Ruinenort, auch die Deutungen mancher archäologischer Befunde wurden und werden bisher eher vom Zeitgeist und einer bestimmten Erwartungshaltung geprägt, als von sicherem Wissen bestimmt.

Abb. 6Die urgeschichtliche Wallanlage ist im Gelände über weite Strecken leicht zu verfolgen.

Adresse

Zugang von Göfis über die Etze, Heidenberg über die Bünt oder die Walgaustraße

http://www.goefis.at/

http://wiki.imwalgau.at/wiki/Heidenburg_G%C3%B6fis

Literatur

G. Grabher, Die Höhensiedlung Göfis-Heidenburg, in: N. Hasler u. a. (Hg.), Im Schutze mächtiger Mauern. Spätrömische Kastelle im Bodenseeraum, Frauenfeld 2005, S. 98–101.

Der Ort Fließ im Oberinntal war von der frühen Bronzezeit bis zum Eintreffen der Römer kontinuierlich besiedelt. Die Häuser standen relativ tief im Inntal, wo auch heute noch gewohnt wird. Hoch über der Siedlung aber thronte in 1.560 m Höhe auf dem Piller das zentrale Heiligtum der Region.

04 FLIESS UND DER PILLER SATTEL – HEILIGER RAUCH UND VERBORGENE OPFERGABEN

Tirol

Bis 1990 war das Oberinntal archäologisch ein (fast) weißer Fleck. In den folgenden 20 Jahren aber wandelte sich der an der von Kaiser Claudius (41–54 n. Chr.) angelegten Staatsstraße via Claudia Augusta liegende Bereich des Inntals zu einem der wichtigsten Fundgebiete Westösterreichs. Die von der Adria über den Reschenpass in das Nordtiroler Inntal, über Imst und Reutte in das Lechtal und weiter zur Donau führende Straße war die Schlagader der Provinz Raetien. Der Nordtiroler Bereich der Straße wird von der Universität Innsbruck in einem langfristigen Forschungsprojekt intensiv erforscht.

Читать дальше