Aus der centuria (Hundertschaft) des Valerius Flavinus;

(Besitz des) Iulius Secundus. Um 100 n. Chr. Frankfurt am Main, Archäologisches Museum.

Die Armee war im Römerreich die größte geschlossene Gruppe von Waffenträgern, wobei der römische Soldat zwar Besitzer seiner Waffen war, aber nicht Eigentümer (Abb. 9). Er hatte ein Waffendepositum zu bezahlen, was eine Art Kaution war. Er durfte aber seine Waffen nicht automatisch verkaufen, wenn es ihm gut schien, weil er z. B. beim Verkauf viel mehr Gewinn erzielen konnte als er es durch die Rückzahlung seines Depositums erhalten hätte. In den Digesten finden sich Notizen über Verlust und Verkauf von Waffen. In einem Brief aus Carlisle in Nordengland berichtet der Decurio Docilis im frühen 2. Jh. seinem Präfekten über den Verlust einiger Waffen wie Lanzen und Schwerter.

Vorgeschriebene Waffenkennzeichnungen mit Namen, Centurie und Kohorte werden für das spätantike 4. Jh. bei Vegetius erwähnt. Außerdem ist in der frühen Kaiserzeit zu bedenken, dass bestimmte Waffen, darunter das Schwert, auch vom Waffenmeister (Custos armorum) in der Waffenkammer der Kommandantur (Principia) verwahrt wurden. Die Nachrichten sind nicht immer klar zu deuten. Als sich im Jahr 69 n. Chr. die Rheinarmee auf die Seite des Vitellius schlug, wurden aus Köln, Trier und dem Lingonengebiet (um Langres) Mannschaft, Pferde, Waffen und Geld bereitgestellt, wie Tacitus berichtet; welcher Art diese Waffen waren und woher sie ursprünglich kamen, wird jedoch nicht gesagt.

Wer durfte also im antiken Römerreich zur Prinzipatszeit außerhalb der Armee Waffen tragen? Schon die antiken Schriftzeugnisse ergeben ein variables Bild. Daneben ist man auf die archäologischen Zeugnisse angewiesen. Der Archäologe hat immer Primärquellen in der Hand, anders als der Philologe, der seine Texte aus den vielfältigen Redaktionen späterer Abschreiber rekonstruieren muss. Aber der Vorteil der Primärquellen wird oft von den Problemen der antiken Wirklichkeit überdeckt, haben wir doch archäologisch immer die letzte der Realitäten vor uns, die außerdem meist unkommentiert ist: Wenn der Archäologe einen Gegenstand in einem bestimmten Kontext im Boden findet, kann er längst noch nicht sicher sein, dass sich das Objekt auch in einem ihm vorher zugedachten Zusammenhang befindet.

Man findet immer wieder römerzeitliche Waffen an den unterschiedlichsten Stellen. Ein großer Teil der archäologischen Waffenfunde kommt aus einem nichtmilitärischen Zusammenhang, seien es Grabbeigaben, Weihegaben in Heiligtümern, Verwahrfunde (Hortfunde) oder schlicht verlorene Dinge. Allein die Menge nichtmilitärischer Waffenfunde lässt bereits die Vermutung zu – unabhängig von den antiken literarischen Zeugnissen –, dass außerhalb des Militärs unzählige Waffen im Umlauf gewesen waren. Wie die Römer dies juristisch sahen, erhellt ein Blick auf die Waffengesetze der späten Republik und der beginnenden Kaiserzeit (s. u. Kap. 3 und 6).

Auch in den vom Senat verwalteten Provinzen, in denen keine Legionen stationiert waren, ist mit der Präsenz von Militär zu rechnen. Abgesehen von den über das gesamte Reich hinweg aktiven Spezialeinheiten wie den Nachrichtendiensten und Kurieren, den Zollbehörden oder dem Personal des Cursus publicus, waren in den senatorischen Provinzen in der Regel kleinere Teile von Auxiliareinheiten (Hilfstruppen) zur Unterstützung der Verwaltung stationiert. Auch dies ist bei archäologischen Waffenfunden an vermeintlich rein zivilen Orten zu beachten.

KAPITEL2

Das historische Trauma: Sklavenaufstände und Gladiatorenrevolten

Die Keltenangst: Metus Gallicus

Roms Haltung bestimmten Problemen gegenüber war nicht frei von irrationalen Gefühlen. Dazu gehörte die Angst vor Kelten und Germanen. Zu den schlimmsten Erfahrungen der beginnenden Kaiserzeit unter dem Alleinherrscher Augustus zählte die Niederlage im Teutoburger Wald 9 n. Chr. gegen die Germanen unter Führung des Arminius. Die damals wieder einsetzende Angst in Rom hatte historische Gründe und war mit der einzigen Eroberung Roms durch fremde Heere verbunden, die in der Geschichte der römischen Republik stattfand: Am 18. Juli 387 v. Chr. unterlag das Aufgebot der Stadt Rom an der Allia nördlich von Rom den Kelten, die unter ihrem Führer Brennus von der Poebene her über Etrurien nach Süden vordrangen. Die Römer haben dieses Datum immer als Dies ater (Schwarzen Tag) ihrer Geschichte betrachtet.

Die Kelteninvasion erzeugte in Rom einen Komplex, die Keltenangst (Metus Gallicus). Das zeigte sich im Laufe der Geschichte wieder, als Rom 150 Jahre nach der Brennuskatastrophe im Jahr 225 v. Chr. einen nächsten großen Gallierkampf zu bestehen hatte. Mit den Kriegen gegen die Gallier verbanden sich in der Zeit der römischen Republik die Phänomene des Metus Gallicus und des Tumultus Gallicus (Staatsnotstand wegen der Gallier). Später hat man die Keltenangst auf die Germanen übertragen, was umso leichter geschehen konnte, da für die Römer vor der Zeit Caesars zwischen Kelten und Germanen kein Unterschied bestand. Den sprichwörtlichen Furor Cimbricus und Furor Teutonicus, also die kimbrische und die teutonische Berserkerwut, haben die römischen Dichter Lucanus und Juvenal erst viel später formuliert.

Die Sklavenkriege der Republik

Zu den historischen Erfahrungen der Römer, die einen immerwährenden Eindruck hinterließen, gehörte die Krise der römischen Republik in den hundert Jahren vor 31 v. Chr., dem Jahrhundert der Bürgerkriege. Doch auch innerhalb dieses chaotischen Saeculums stachen einige Vorgänge heraus. Dazu gehörten die Sklavenkriege und Gladiatorenrevolten in den zwei Generationen zwischen 136 und 71 v. Chr. Sklaven, Hirten und Räuber waren der gesellschaftliche Hintergrund für diese Konflikte, welche die römische Republik zeitweise in schwere Bedrängnis brachten.

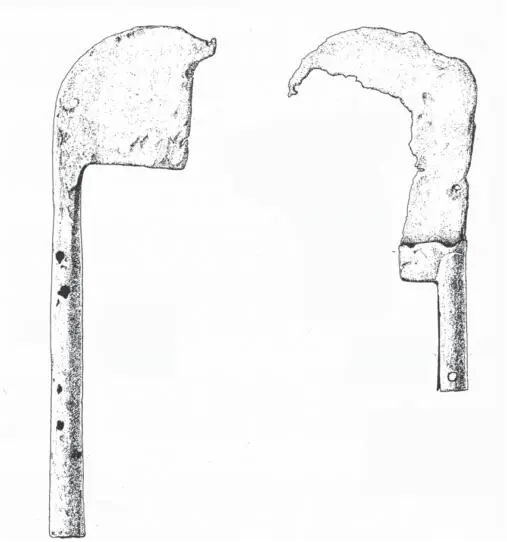

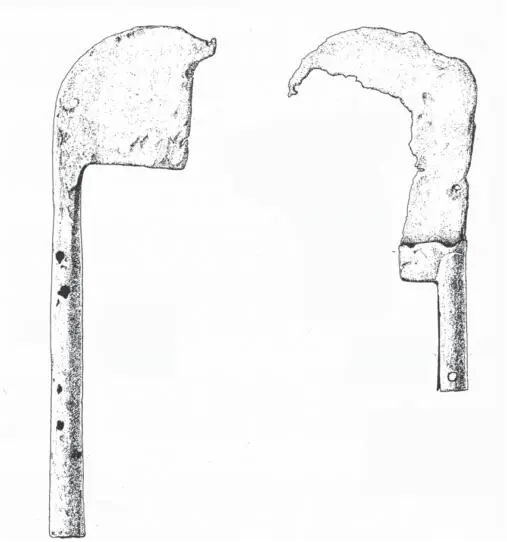

Ohne Vorgänger waren auch diese Ereignisse nicht. Sklavenprobleme oder die Teilnahme von Sklaven an Verschwörungen und Gewaltaktionen werden mehrfach aus den Jahrhunderten zwischen 500 und 184 v. Chr. überliefert. Das Neue war aber, dass nun regelrechte Sklavenkriege ausbrachen. Auslöser auf breiter Basis waren die wirtschaftlichen Verhältnisse in Süditalien und Sizilien, wo die seit dem 3. Jh. installierte römische Herrschaft zu einer ausgedehnten Viehwirtschaft im Besitz relativ weniger Latifundienherren geführt hatte. Die Domänenherren beschäftigten auf ihren riesigen Gütern Sklaven als Hirten, die schon wegen ihrer notwendigen Beweglichkeit und wegen der Sommerweiden in den Bergen kaum zu kontrollieren waren. Hirtenarbeit war nur dann erfolgreich, wenn sich die Hirten gegen Raubtiere und Viehdiebe wehren konnten, weshalb diese Hirten mindestens Speere und Messer trugen. In der Zeit der Republik jedenfalls waren die mit der Falx, einem Sichelmesser (Abb. 10), und mit einem Speer ausgerüsteten Hirten ein normaler Anblick. Im Jahr 308 v. Chr. befand sich ein römischer Amtsträger mit seinem Sklaven auf einer Geheimmission von Rom nach Nordosten durch Etrurien und Umbrien hindurch zur Stadt Camerinum, dem heutigen Camerino in den Marken. Ihre Verkleidung bestand nach Livius aus der Hirtenkleidung mit dem Sichelmesser und je zwei Lanzen; in dieser Aufmachung konnten sie offensichtlich unbehelligt weite Distanzen durchwandern, ohne aufzufallen. Dies lässt den Schluss zu, dass der Anblick bewaffneter Wanderhirten alltäglich war.

Abb. 10

Читать дальше