Abb. 7Ausschleifen einer Rinne für die Glasfaserverstärkung

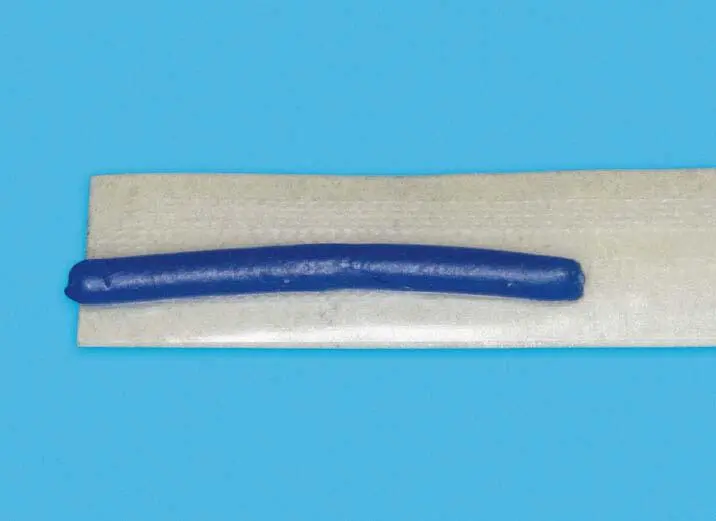

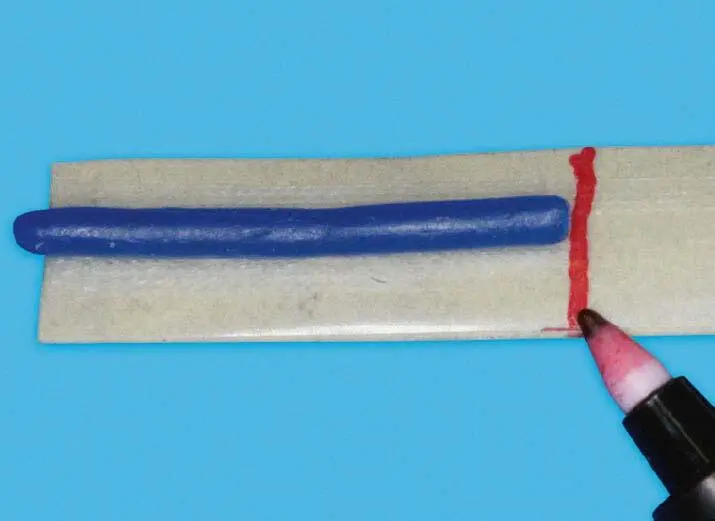

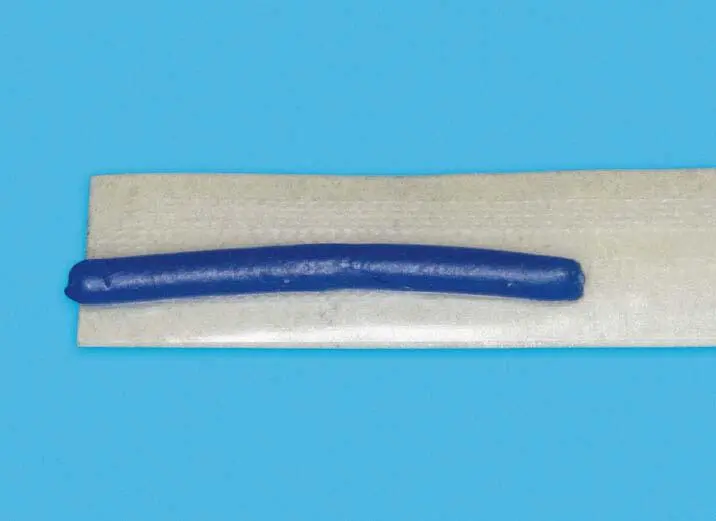

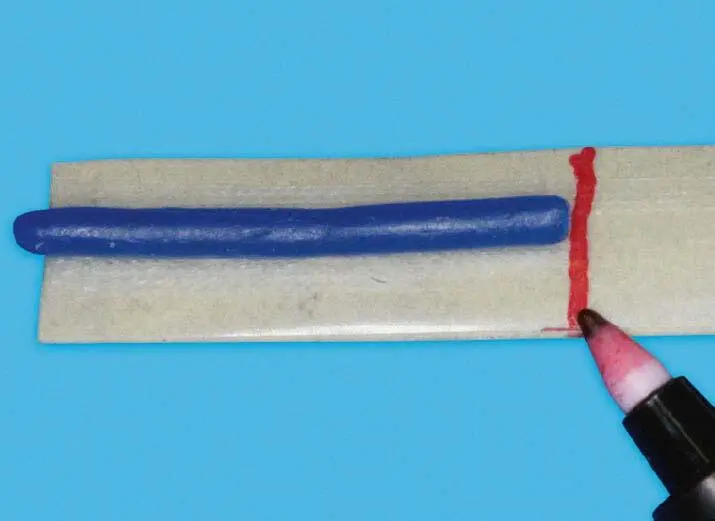

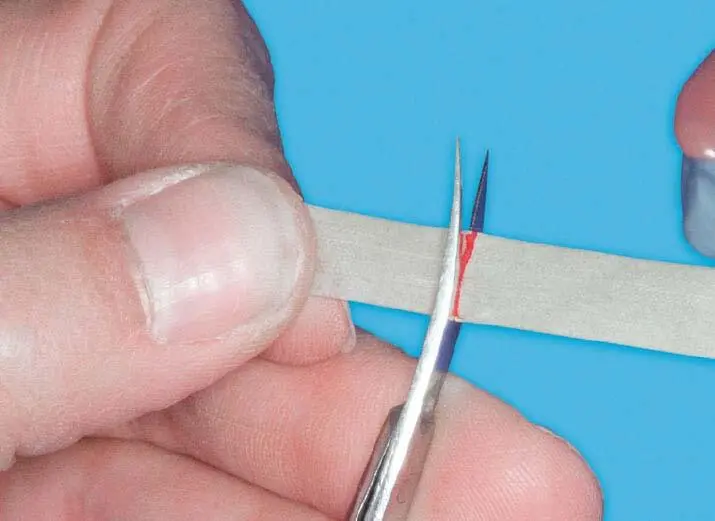

Abb. 8Ausmessen des Hohlraums mit Wachsdraht

Abb. 9Alternative: Wedjet

Abb. 10Anteigen des Kaltpolymerisats

Abb. 11Schließen des Bruchspalts

Abb. 12Endhärtung im Drucktopf

Zur Verstärkung wird ein Glasfasernetzstrang (Dentapreg, Abb. 13) ausgewählt, abgemessen und im Hinblick auf die benötigte Länge markiert ( Abb. 14aund b). Mit der Verpackung wird der Faserstrang abgeschnitten. Dabei sollten die Fasern von einer Assistenz auf Zug gespannt sein, denn nur so ist ein exaktes Durchschneiden der Glasfasern möglich ( Abb. 15). Nach Öffnung der Folienverpackung mittels Skalpell wird der Faserstrang mit der Pinzette entnommen, in den sublingualen Hohlraum einprobiert und dort mit der Handlampe sorgfältig lichtgehärtet ( Abb. 16bis 18). Nun wird neues Kaltpolymerisat angeteigt und in den Hohlraum eingebracht. In das eingebrachte Kaltpolymerisat wird das Glasfasernetzbündel eingedrückt und mit einer weiteren Schicht abgedeckt. Anschließend erfolgt wiederum die Aushärtung im Drucktopf unter Wasser mit 2 bar Druck ( Abb. 19).

Abb. 13Glasfasernetzstrang

Abb. 14aAbmessen der benötigten Länge

Abb. 14bMarkieren der Länge

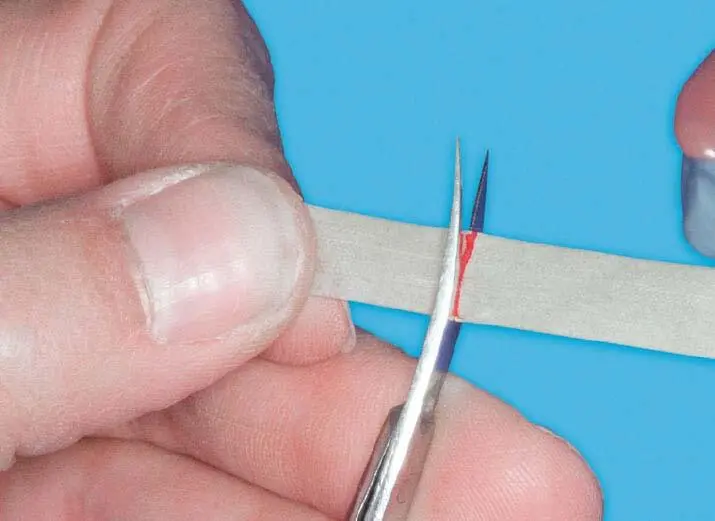

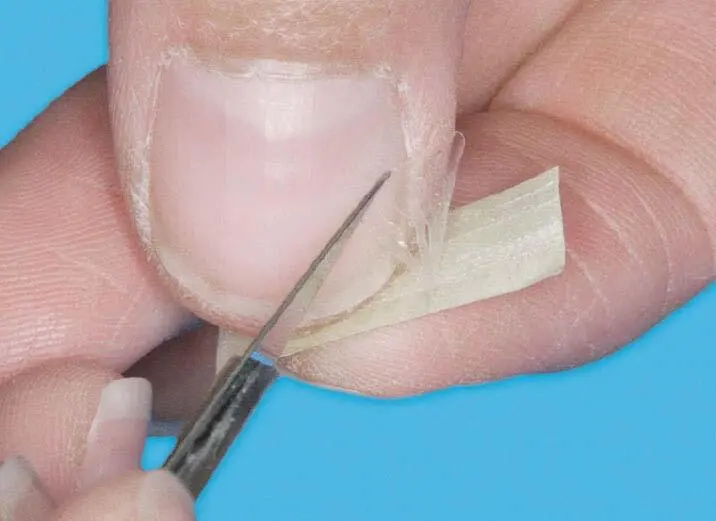

Abb. 15Abschneiden der benötigten Länge durch die Folienverpackung auf Zug

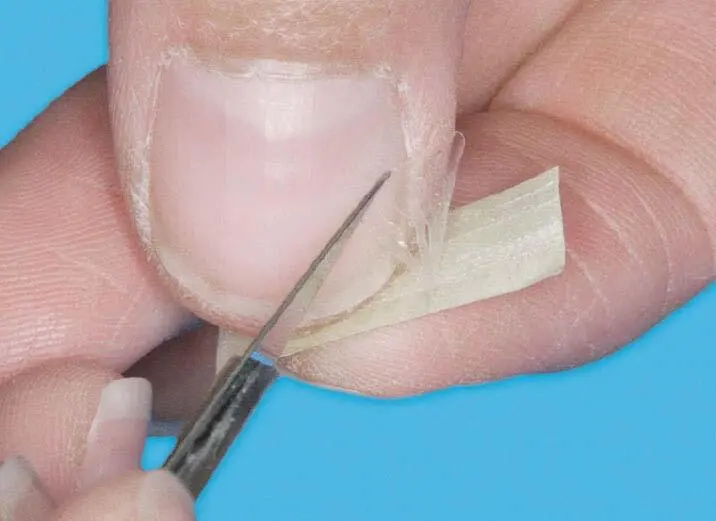

Abb. 16Entpackung des Glasfasernetzstrangs

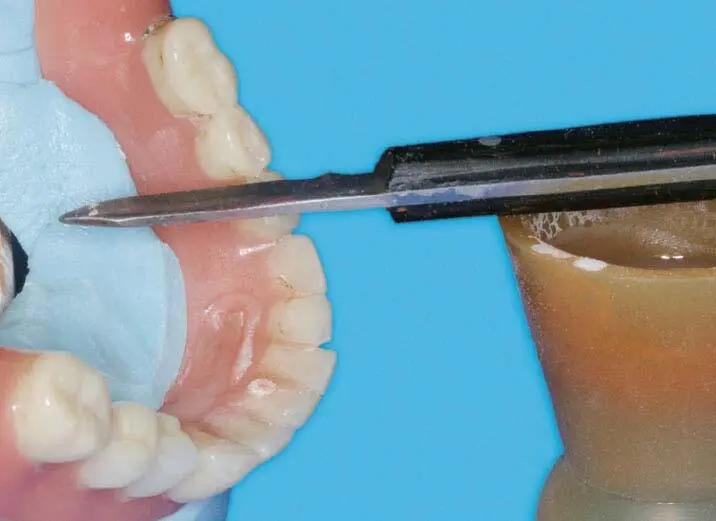

Abb. 17Einprobe des Glasfasernetzstrangs

Abb. 18Lichthärtung mit der Handlampe

Abb. 19Das Glasfaserbündel wird in Kaltpolymerisat eingebettet

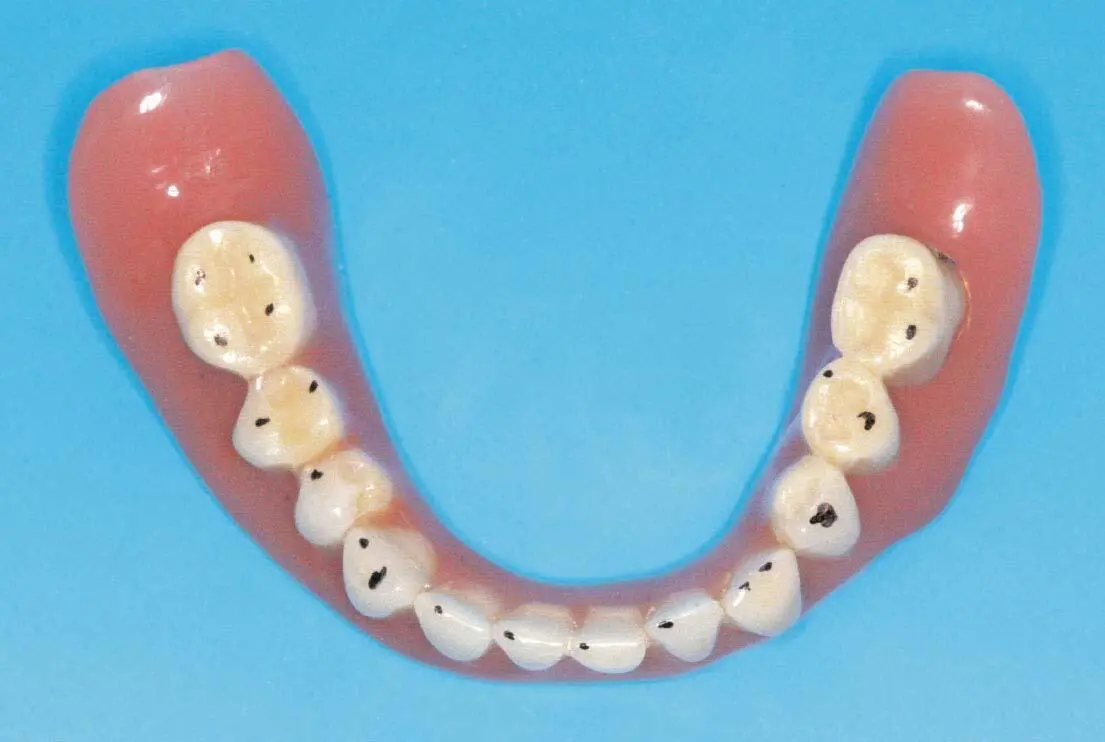

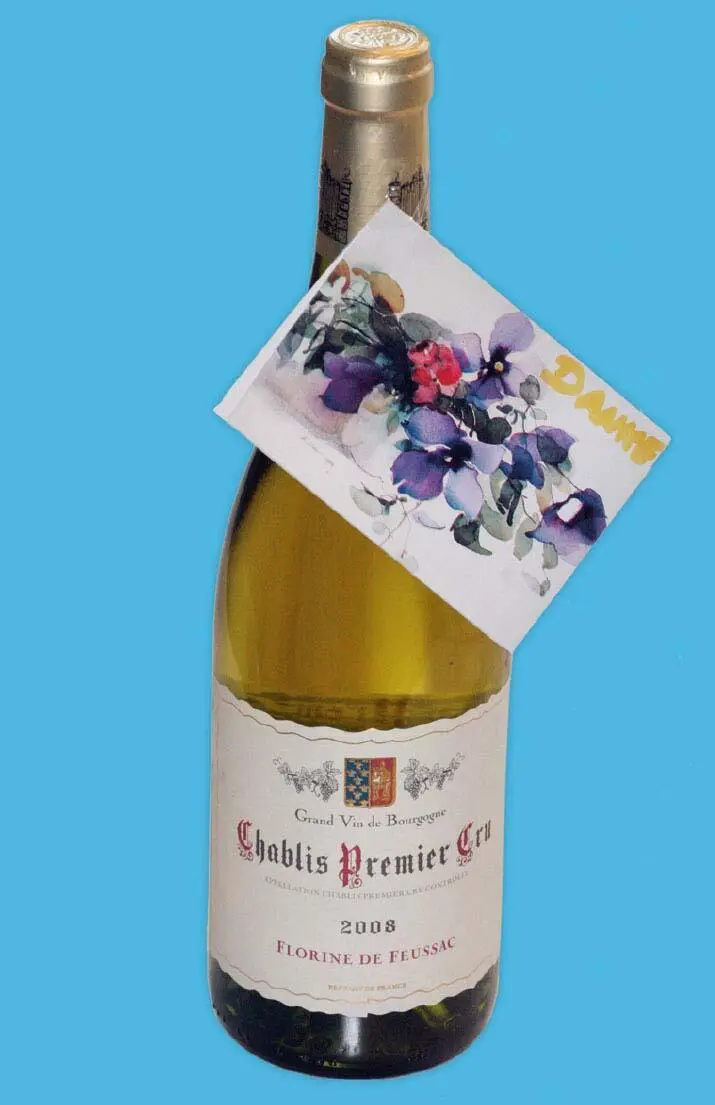

Nach der Aushärtung wird die Prothese wie gewohnt mit Fräsen und Schleifpapier ausgearbeitet und am Poliermotor auf Hochglanz poliert ( Abb. 20bis 23). Abschließend erfolgt am Patienten eine Kontrolle der reparierten Prothese auf Passung sowie Okklusion und ggf. eine Korrektur ( Abb. 24). Falls die Basis nicht stimmt, sollte noch eine indirekte Unterfütterung vorgenommen werden. Dies ist in dem hier gezeigten Beispiel nicht der Fall – die Patientin geht nach 2 Stunden Wartezeit erleichtert aus der Praxis ( Abb. 25).

Abb. 20Ausarbeitung mit der Kunststofffräse

Abb. 21Ausarbeitung mit dem Schleifpapier

Abb. 22Reparierte Prothese nach der Politur

Abb. 23Reparaturstelle im Durchlicht

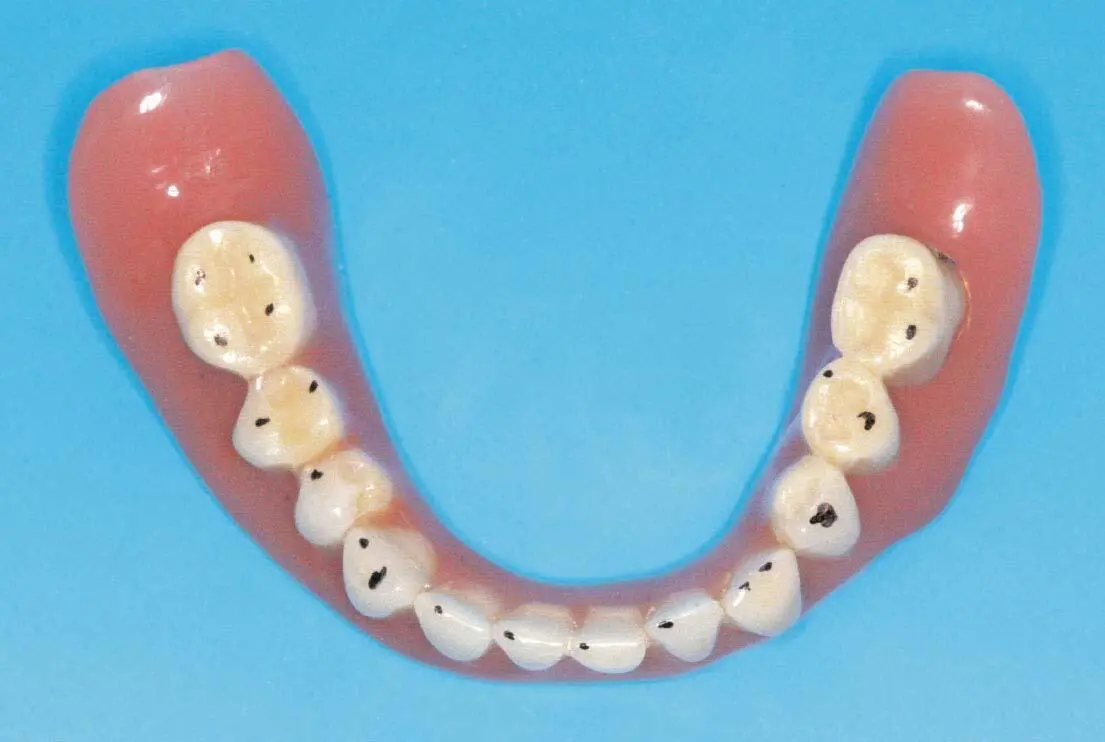

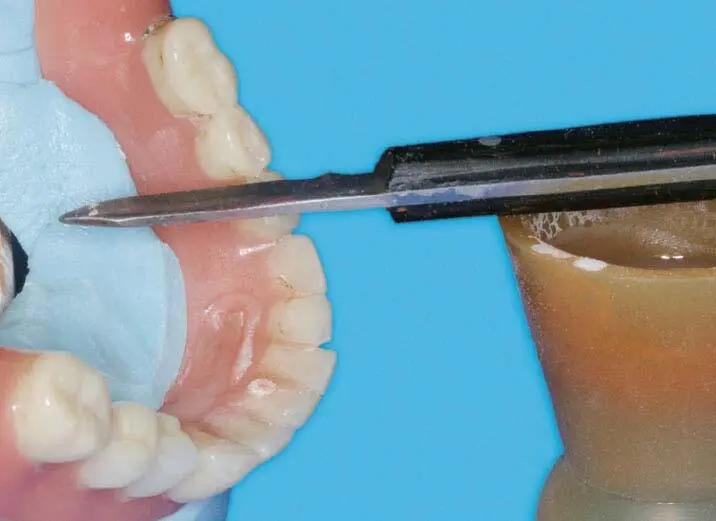

Abb. 24Kontrolle der Okklusion

Abb. 25Das herzliche „Dankeschön“ der Patientin

Seit vielen Jahren ist Frau Sabine Mann die Seele unseres Praxislabors. Sie hat die Entstehung vieler Beiträge für die „Dentale Trickkiste“ praktisch begleitet. Dafür danke ich ihr an dieser Stelle ganz herzlich.

1 Glasfasersystem Dentapreg (Fa. Dentapreg, Würzburg; www.dentapreg.de).

2 Glasfasersystem Everstick (Fa. Loser, Leverkusen; www.loser.de).

3 Prothesenkunststoff: Paladur rosa (Fa. Heraeus Kulzer, Wehrheim; www.heraeus-kulzer.de).

4 Modellsilikon: Coltoflax (Fa. Coltène Whaledent, Langenau; www.coltenewhaledent.com).

Die gerettete Implantatbrücke

Problem: Ist es durch eine erneute Implantation möglich, eine vorhandene Brücke wieder einzugliedern?

Gute zahnärztliche Prothetik zeichnet sich durch ein gezieltes Vorgehen unter der Fragestellung „Was wäre, wenn ... ?“ aus. Ein Brückenpfeiler geht verloren – lässt sich die vorhandene Brücke retten? Kann man die bestehende, intakte, mit viel Aufwand und Kosten hergestellte Brücke, die über viele Jahre ihre Funktion im Mund des Patienten erfüllt hat, wieder instand setzen? Und ist dies auch noch mit geringem Aufwand an Mühe und Kosten möglich?

Als Sprössling einer prothetischen Abteilung, als späterer Referent für zahnärztliche Prothetik der Akademie Praxis und Wissenschaft und nicht zuletzt als Schwabe war es immer mein Ziel, vorhandene Versorgungen zu retten und wieder instand zu setzen. Daraus ist schließlich die Dentale Trickkiste entstanden ...

Читать дальше