Das erinnert mich an eine Anekdote, die von Picasso erzählt wird. Einmal wurde er von einem Mann gefragt: »Warum malen Sie die Menschen nicht so, wie sie wirklich sind?«

Picasso fragte: »Wie sind sie denn wirklich?«

Der Mann holte ein Foto von seiner Frau heraus und sagte: »Na, so.«

Picasso sagte: »Furchtbar klein und flach, oder?«

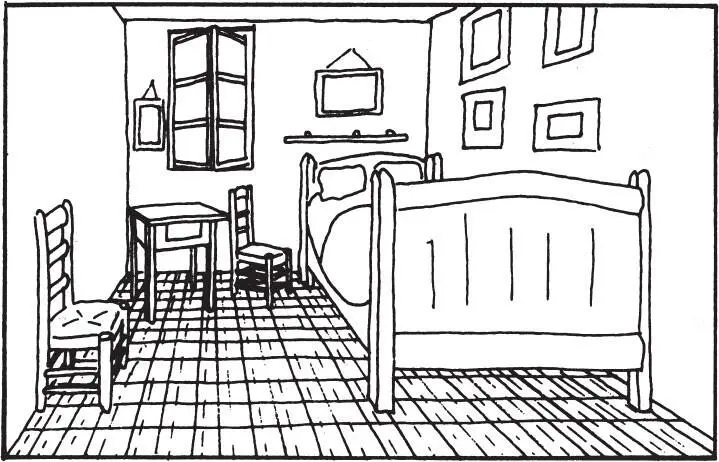

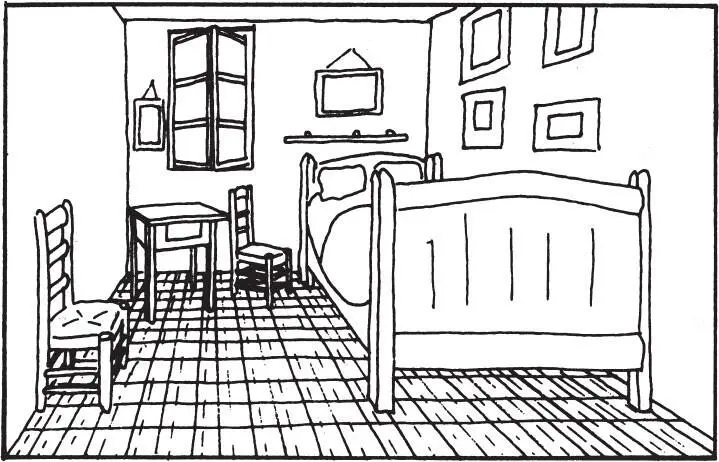

Die Menschen im Westen haben die Welt nicht immer wie durch ein Raster von Geraden gesehen. Diese Art des Sehens wurde erst im fünfzehnten Jahrhundert durch den italienischen Architekten Filippo Brunelleschi eingeführt. Ältere Bilder haben noch keine Perspektive, und auf ihnen wirken die Menschen manchmal wie an einer Wand flachgedrückt. Du hast vielleicht schon mittelalterliche Gemälde dieser Art gesehen. Brunelleschi stellte fest, daß er Szenen lebensnaher zeichnen konnte, wenn er Fluchtlinien zwischen sich selbst und der Szene dachte. Er zeichnete die Linien wirklich aufs Papier und konnte so den Eindruck von Tiefe erzielen, indem er Gegenstände und Personen in den von den Linien vorgegebenen Größenverhältnissen abbildete.

Abb. 1

Die Fluchtlinienbetrachtung der Welt wurde eine regelrechte Mode. Jeder wollte jetzt so malen, und auch die Gebäude wurden immer gerader. Wo man die Straßen früher in Kurven durchs Dorf geführt hatte, weil das einen besseren Windschutz ergab, entstanden jetzt Ortschaften mit schnurgeraden Verkehrsschneisen. Heute sind wir an diese Art des Sehens so sehr gewöhnt, daß wir sie für »natürlich« halten. Aber in der Natur gibt es kaum gerade Linien. Hast Du mal beobachtet, wie unsere Haustiere, Sernyi und Peter, über den Rasen gehen? Sie haben zwischen den Terrassenstufen und dem See so etwas wie einen Wildwechsel ausgetreten, und der verläuft alles andere als gerade.

In späteren Briefen werde ich häufig noch darauf zurückkommen, wie vorgefaßte Anschauungen ständig die Welt hervorbringen, die wir wahrnehmen. Das ist ein allgegenwärtiges Prinzip, schwer zu durchschauen und schwer zu überwinden. Im nächsten Brief möchte ich Dir jedoch zunächst ein paar Beispiele für andere Geschichten geben, von anderen Welten, in denen Menschen auch leben können.

2. Brief

Geschichten mit Gefühl,

Geschichten mit Seele

Liebe Vanessa,

wie ich gestern versprochen habe, möchte ich im heutigen Brief etwas über die vielen Gesellschaften schreiben, in denen die Erfahrung der magischen Welt nicht verlorenging. Und ich möchte mit einer gar nicht so fernen Welt beginnen, mit dem mittelalterlichen Europa.

Das mittelalterliche Universum war von lebendigen und fühlenden Wesen aller Art bevölkert – von den Pflanzen und Tieren über Menschen, Geister und Engel bis hinauf zum Geist des einen Gottes der Christenheit oder bis hinunter zum Geist des Teufels. Jedes nur erdenkliche Wesen, so glaubten die Menschen, mußte aufgrund der unendlichen Großzügigkeit des Schöpfers existieren. Diese Große Kette des Seins oder der Wesen reichte vom Teufel und seinen Bediensteten über das Pflanzen- und Tierreich (zu dem auch die Frauen gehörten!) bis zum Menschen (also eigentlich zum Mann) und über ihn hinaus bis zu den Engeln und zu Gott.

Der eine Gott war in der Höhe, außerhalb seiner Schöpfung, aber sein Geist war in allen Wesen lebendig. Die christliche Kirche übernahm also das heidnische Empfinden, daß Gott sich der Welt der Phänomene aufprägt und sich in ihr bekundet. Engel waren damals noch nicht diese etwas dicklichen Kleinkinder mit Flügeln, wie man sie heute sieht, und auch nicht bloße Beschützer, die den Menschen nach Bedarf zur Seite stehen, sondern machtvolle, furchteinflößende Wesen, die dem »allmächtigen« Gott näher standen als die Menschen. Manche waren ursprünglich heidnische Gottheiten, die die Kirche sich aneignete, um den Menschen ein Gefühl von Kontinuität zu geben.

Was im Himmelreich war, spiegelte sich auf Erden wider. Daher der bekannte Satz »Wie oben, so auch unten«. Deshalb verstand man damals unter »Divination« oder Weissagung die Fähigkeit, das Göttliche hinter allen Erscheinungen zu erkennen. Es wurde noch nicht wie heute zwischen psychisch und physisch oder innen und außen oder wörtlich und symbolisch unterschieden. Es herrschte ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Verbundenheit aller Phänomene.

Und neben dem katholischen Glauben und seinen Dogmen bestanden komplizierte Systeme der Astrologie, Alchimie und Magie. Alle diese Traditionen hatten kontemplative Anteile, die das Studium von Sympathiebeziehungen oder Resonanzen einschlossen. Die, die diese spirituellen Traditionen lebten, lernten die Resonanzen zwischen den verschiedenen Ebenen der Schöpfung zu fühlen, etwa zwischen dem Sonnensystem und Teilen des menschlichen Körpers oder auch zwischen den verschiedenen Metallen und Pflanzen. Sie glaubten, daß sie durch die Kontemplation der in der Natur erkennbaren Verbindungen intuitiv die Verbindungen auf anderen Ebenen erfassen konnten.

Für den heutigen Wissenschaftler sieht es so aus, als hätten die Alchimisten untersucht, wie sich die verschiedenen Metalle und andere Elemente, wie etwa Schwefel, verbinden. Das waren, so wird uns gesagt, ganz einfach die Anfänge der Chemie. Doch tatsächlich ging es den Alchimisten auch darum, wie die verschiedenen Elemente der Persönlichkeit, die Metallen und anderen chemischen Elementen entsprachen, sich verbinden. Bei der Arbeit mit den Elementen glaubten die Alchimisten auch, daß sie ihre eigene geistige Natur verwandelten.

Anscheinend waren den Menschen des Mittelalters Bewußtseinsbereiche zugänglich, von denen heutige Wissenschaftler und unsere Kultur im allgemeinen nichts mehr wissen. Manche Autoren sprechen hier vom partizipierenden oder teilnehmenden Bewußtsein, und damit ist echte Erkenntnis durch Einswerden des Subjekts (des Ich) mit seinem Gegenstand gemeint.

Heute glauben wir, daß wir über einen Gegenstand nur dadurch etwas in Erfahrung bringen können, indem wir ihn als etwas von uns Getrenntes untersuchen. Beim partizipierenden Bewußtsein geht es aber gerade darum, daß der Mensch an einem Gegenstand teilhat . Er weiß um die Übereinstimmungen und Entsprechungen zwischen allen Dingen, und er fühlt die Sympathie- und Antipathiebeziehungen zwischen ihnen. So sahen und praktizierten es die Alchimisten, die keinen Unterschied zwischen geistigen und materiellen Vorgängen anerkannten. Der Historiker Morris Berman schreibt: »Es ist nicht nur so, daß sich die Menschen jener Zeit die Materie als mit Geist begabt vorstellten, nein, die Materie besaß damals tatsächlich Geist.« Und er fragt: »Was ist hier der veränderte Bewußtseinszustand? Warum ist die heutige Anschauung leichter zu glauben?«

Die Menschen nahmen Dinge in ihrer Welt wahr, die wir heute schlichtweg nicht mehr kennen. Die mittelalterliche Welt war tatsächlich magisch, sie war verzaubert. Die Leute vermochten neben den gewöhnlichen Menschen noch alle möglichen anderen Wesen zu sehen – Engel, Gespenster, Feen, Naturgeister. Sie glaubten nicht nur an diese Wesen, sondern sahen sie tatsächlich oder meinten das zumindest. Es gibt viele Berichte von Begegnungen zwischen Menschen und Engeln oder Dämonen und Feen, und sie sind so nüchtern abgefaßt, daß wir keinen Grund haben, sie für bewußte Fälschungen zu halten.

Читать дальше