In den folgenden Jahren begann die Frauen- und Geschlechtergeschichte ein differenzierteres Bild der Rollen von Frauen und Männern im NS-System zu entfalten. Die vielfältigen Lebenssituationen und verschiedenen Rahmenbedingungen (wie etwa ethnische, religiöse, soziale, generationelle, politische oder kulturelle Zugehörigkeit) wurden als unbedingt beachtenswert betont und miteinbezogen. Heute besteht ein Konsens darüber, dass die Unterscheidung zwischen Opfern und Täter*innen zu grob ist. Eine Beteiligung muss in einen möglichst konkreten Kontext gestellt werden. Dabei kann es hilfreich sein, die beiden Begriffe als äußere Extreme eines breiten Spektrums zu verstehen. Es gab nicht nur Täter*innen und Opfer, sondern auch Mitläufer*innen, Zuschauer*innen sowie Widerstandskämpfer*innen. 10Doch auch diese Kategorien sind nur vereinfachte Konstrukte. Das heißt, in den individuellen Fällen waren Frauen und Männer meist irgendwo dazwischen und/oder sind mehreren Kategorien gleichzeitig zuzuordnen. Eine verwerfliche Handlung einer vermeintlichen Täterin bedeutet nicht, dass dieselbe Frau nicht ebenso Opfer, Mitläuferin oder sogar in einem bestimmten Fall Helferin sein konnte. Das Leben ist komplexer als es Kategorisierungen vorgeben. Das galt nicht zuletzt auch für das Leben der Frauen im nationalsozialistischen Salzburg.

In diesem Buch werden „arische“ Frauen aus Stadt und Land Salzburg ins Blickfeld gerückt. Natürlich können nicht alle in Salzburg lebenden Frauen und deren Alltag erfasst werden, sondern nur Fragmente von Gruppen und einzelnen Personen. Diese repräsentieren allerdings einen breiten Ausschnitt verschiedenster Facetten des NS-Systems. Ob der Quellensituation stehen vor allem Frauen im Fokus, die sich nachweislich aktiv im oder für das Regime betätigten: Es sind damit auch jene Frauen, über die konkrete Aufzeichnungen existieren und die, beispielsweise als Mitglieder und Leiterinnen in der NS-Frauenschaft, als mehr oder weniger überzeugte Nationalsozialistinnen agierten. Nach einer schematischen Eingrenzung würde es sich also vor allem um Täterinnen und Mitläuferinnen handeln, kaum aber um Opfer. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Im Zuge einer ausführlichen Betrachtung der Situation der damaligen Salzburgerinnen werden die verschiedenen Dimensionen ihrer Handlungsmöglichkeiten, (Ohn-)Machtpositionen und Tätigkeiten analysiert. Vor allem im Zuge der Verstaatlichung des Privaten hatte auch das familiäre Tun gesellschaftliche Konsequenzen – und selbst vermeintlich harmlose Tätigkeiten (in) der NS-Frauenschaft, wie das Stricken von Kleidung für SA-Männer, wurden zu einem wichtigen systemerhaltenden Faktor. 11Sämtliche Tätigkeiten der Frauen erfuhren eine Politisierung, denn diese waren nicht mehr privat, sondern Leistungen für die „Volksgemeinschaft“.

Bei der Untersuchung von Machtbeziehungen im Nationalsozialismus ist es unabdingbar, auch das Verhältnis zu den verfolgten und ermordeten Opfern zu bedenken. Denn nur darauf hinzuweisen, dass Frauen im NS-Apparat von den höheren Rängen ausgeschlossen und benachteiligt wurden, würde an Zynismus grenzen. Das heißt, dass die Hierarchie- und Machtpositionen der Frauen in der Stadt und im Land Salzburg erörtert werden sollen, dass gleichzeitig aber offengelegt werden muss, welche Auswirkungen die Handlungen auf ihre Mitmenschen – vor allem auf jene, die Opfer von Verfolgung und Ermordung waren – hatten.

Das allgemeine Forschungsinteresse an der Täterinnenschaft ist seit Ende der 1990er-Jahre nicht mehr so dominant wie zuvor, doch noch immer präsent. 12Der Großteil der Beiträge bezieht sich auf Deutschland, wohingegen für die spezifisch österreichische Situation, vor allem vor 1938, nicht annähernd so ausführlich publiziert wird. 13Speziell für Österreich müssen freilich eigene Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie etwa die Vorgeschichte des sogenannten Austrofaschismus 14, die stärkere agrarische und katholische Prägung sowie der kürzere Abstand zwischen NS-Machtübernahme und Kriegsbeginn.

Das vorliegende Buch legt einen entsprechenden Wert auf eine fundierte historische Kontextualisierung. Daher stehen im folgenden Kapitel zunächst grundsätzliche Ausführungen zur Gründung und Struktur der NS-Frauenschaft im Mittelpunkt, ehe auf die spezifische Situation in Salzburg – Stadt und Land – eingegangen wird.

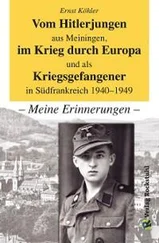

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink mit HJ-Schulungsleiter Ingo Ruetz und Gauleiter Friedrich Rainer auf der Gauschulungsburg Hohenwerfen, der „ersten Gauburg der Ostmark“.

Frauen für die NS-Bewegung

Frühe Nationalsozialistinnen

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie spielte die Frage der Neuorientierung Österreichs in mehrerlei Hinsicht eine zentrale Rolle. Für viele lag die einzig mögliche Zukunft dieses kleinen Rest-Staates in der Anbindung an das Deutsche Reich. Wenngleich ein solcher Schritt von den Siegermächten im Friedensvertrag von Saint-Germain 1919 untersagt wurde, 15blieb die parteiübergreifende Berufung auf eine gemeinsame „deutsche“ Identität und ein deutsches Nationalbewusstsein aber bestehen.

Eine Phase der Neuausrichtung war es vor allem auch in Bezug auf die Geschlechterrollen. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich während des Ersten Weltkrieges notgedrungen vollzogen hatten, wurden nun wieder revidiert. Noch während des Krieges mussten die eingerückten Männer wohl oder übel durch weibliche Arbeitskräfte ersetzt werden, sodass um 1918 Frauen in nahezu allen Berufen tätig waren. 16Im Land Salzburg hatte sich zwischen 1914 und 1917 zum Beispiel die Zahl der weiblichen Beschäftigten im Bergbau verdreifacht. Allerdings änderte sich kaum etwas an den geschlechtsspezifischen Hierarchien, und dieser dem Krieg geschuldete Ausnahmezustand sollte nur vorübergehend sein. So wies etwa das k. k. Eisenbahnministerium Fahrkartenrevisionistinnen explizit darauf hin, dass ihre Anstellung nur für die Dauer des Krieges beabsichtigt sei.

Die Fahrkartenkontrolleurin – ein beliebter Frauenberuf zur Zeit des Ersten Weltkrieges.

Nach dem Krieg waren nun aber nicht mehr alle Frauen dazu bereit, die Arbeitsplätze, die sie sich erobert hatten, für die heimgekehrten Männer aufzugeben. Ein großer Teil war in der Notsituation nach dem Krieg auch gar nicht dazu in der Lage – allen voran die auf ein Einkommen besonders angewiesenen Kriegswitwen. Aus dem entfachten Kampf um die Arbeitsplätze gingen die Frauen großenteils als Verliererinnen hervor. Frauenerwerbsarbeit wurde abgebaut, zurückgedrängt und gesetzlich stark eingeschränkt. Diese Entwicklung führte letzten Endes etwa dazu, dass die sogenannte Doppelverdiener-Verordnung ab Dezember 1933 die sofortige Entlassung verheirateter Frauen aus dem Bundesdienst und die Kündigung im Falle der Eheschließung vorsah. Der auf mehreren Ebenen vorangetriebene Prozess der Arbeitsmarktregulierung richtete sich ganz klar gegen die Frauenarbeit. 17Dennoch trugen die Leistungen der Frauen an der „Heimatfront“ und der „Soldatinnen des Hinterlandes“ zu einer Schwächung der konservativen Rollenbilder bei, und mit der Einführung des Frauenwahlrechts 1918 setzten durchaus gesellschaftliche Umwälzungen ein. Diskussionen um Sexualität, Verhütung, Abtreibung sowie Ehe- und Familienrecht brachten die patriarchale Ordnung ins Wanken und stellten sowohl Männer als auch Frauen vor das Problem neuer Rollendefinitionen.

Читать дальше