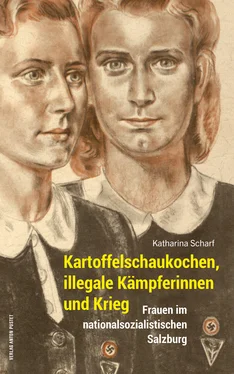

Für die Verwirklichung einer solchen Publikation und der damit einhergehenden Forschungen sind eine Vielzahl von Personen mitverantwortlich, die nicht alle namentlich angeführt werden können und denen ich hiermit ein herzliches Dankeschön aussprechen möchte. Ganz besonderer Dank kommt zunächst Gerald Klonner und allen im Projekt involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Verlag Anton Pustet zu, die dieses Buch überhaupt erst ermöglicht und in seinen verschiedenen Stadien begleitet haben. Mein Dank richtet sich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtarchivs Salzburg, zuvorderst an Peter F. Kramml und Johannes Hofinger, die das Buch in die Publikationsreihe des Archivs aufgenommen und einen Großteil der Bebilderung gewährleistet haben; Peter F. Kramml hatte bereits entscheidenden Anteil an der Entstehung und Umsetzung des Forschungsprojektes. Meine Erkenntlichkeit möchte ich auch all jenen gesammelt aussprechen, die in den diversen weiteren Archiven und Bibliotheken mit ihrer hilfsbereiten und fachkundigen Unterstützung zu den im Buch dargelegten Erkenntnissen beigetragen haben, darunter besonders den Verantwortlichen im Salzburger Landesarchiv und dem Archiv der Erzdiözese Salzburg. Dem Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung der Universität Salzburg ( gendup ) danke ich für die Auszeichnung meiner diesem Buch zugrundeliegenden Masterarbeit mit dem Erika Weinzierl-Preis.

Meine besondere Dankbarkeit möchte ich vor allem auch Helga Embacher aussprechen, die meine Masterarbeit betreut hat und mir bei meiner bisherigen Laufbahn mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Abschließend sei meiner Familie mein uneingeschränkter Dank gezollt.

Katharina Scharf,

im Sommer 2021

In der Salzburger Steingasse stehen Frauen für die knappen Lebensmittel im Kriegsalltag an, 1941.

Einführung

Frauenbilder und Frauenrealitäten

Wer waren die Frauen, die sich für den Nationalsozialismus begeisterten und engagierten? Und was brachte sie dazu? Bis heute sind die Bilder zum weiblichen Geschlecht für die Zeit nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 so vielfältig wie ambivalent. Sie reichen von der hysterischen, Hitler zujubelnden Frau über die aufopferungsvolle Krankenschwester im Lazarett bis hin zur grausamen KZ-Aufseherin. Im allgemeinen Verständnis dominiert aber wohl ein anderes Bild: jenes der Mutter und Hausfrau, die sich zu Hause am Herd betätigen und „arische“ Kinder gebären sollte – und ansonsten wenig bis gar nichts zu sagen hatte. Soweit die stark vereinfachte Vorstellung.

Diese Zuschreibungen werden mittlerweile deutlich infrage gestellt und relativiert. Denn je nach ökonomischen, ideologischen oder militärischen Anforderungen wurden die Ansprüche und Erwartungen gegenüber den „Volksgenossinnen“ immer wieder verändert und angepasst. Somit gab es zur NS-Zeit, erstens, nicht das eine, sondern mehrere – divergierende, mitunter sogar konkurrierende – Frauenbilder. Und es muss, zweitens, zwischen den propagierten Vorstellungen nationalsozialistischer Eliten und der realen Situation unterschieden werden.

Wie stand es etwa um den vielzitierten „Mutterkult“? Zweifellos hatte dieser für die Lebenswirklichkeit der Frauen eine viel weniger zentrale Bedeutung als im Nachhinein behauptet. Propaganda hin oder her, Frauen bedachten selbstverständlich auch in Zeiten des Nationalsozialismus, wie viele Kinder sie tatsächlich ernähren konnten. Die Salzburgerin Helene W. berichtet rückblickend: „Ich habe immer gesagt: ‚Ich kann nur so viele Kinder bekommen, als ich erhalten kann‘.“ 1Was in diesem Zusammenhang vielleicht überraschen mag: Das öffentliche Bild von Frauen war in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, mitunter deutlich stärker vom Stereotyp der Hausfrau geprägt als in NS-Deutschland und der „Ostmark“. Auch Reformen wie Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfe waren nicht so originell, wie sie heute manchmal verklärend dargestellt werden: In anderen europäischen Ländern fanden im zeitlichen Umfeld derartige sozialpolitische Maßnahmen im Zuge der Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates ebenso ihre Verwirklichung. Frauen wurden auch nicht scharenweise aus den Arbeitsverhältnissen entlassen, um sie an den Herd zu ketten. Im Gegenteil, weibliche Erwerbstätigkeit war im Nationalsozialismus weit verbreitet. Frauen in Stadt und Land Salzburg waren in sozialen, erzieherischen, pflegenden, lehrenden, landwirtschaftlichen und häuslichen Berufen genauso vertreten wie in Büros, in der Fremdenverkehrsbzw. Tourismusarbeit, im Bergbau oder in Industriebetrieben und Fabriken (wie etwa in der Halleiner Zigarren- und Tabakfabrik, die allerdings bereits 1940 geschlossen wurde). 2Hinzu kamen auch Einkünfte aus Gelegenheitsarbeiten wie Waschen oder Flicken sowie aus der Hebammenarbeit.

Mit dem Krieg verschwanden somit relativ rasch die vorgenommenen Trennungen in festgelegte weibliche und männliche Bereiche, da man Frauen schlichtweg als Arbeitskräfte benötigte. Die Historikerin Sybille Steinbacher spricht von einer „Flexibilisierung der Stereotype“, welche die NS-Geschlechterpolitik auszeichnete. Dadurch wurde es möglich, „die Rollenmuster von Mann und Frau für die Dauer des Krieges außer Kraft zu setzen, ohne sie aber im Kern anzutasten“. 3Das betraf sowohl eigens geschaffene, vorwiegend verpflichtende Arbeiten wie die Ernte- oder Wehrmachtshilfe, als auch allgemeine Bereiche, in denen Arbeitskräftemangel herrschte. Wie es dazumal zum Beispiel die Salzburger Landeszeitung einforderte, sollten die Salzburgerinnen in dieser Notlage „ihren Mann stehen“ und sich als „Soldaten der Heimat“ etwa in Rüstungsbetrieben oder als Briefträgerinnen und Schaffnerinnen „für das Volk“ engagieren. 4Manche Frauen empfanden diese Situation als Chance, um sich gesellschaftliche und berufliche Anerkennung zu erkämpfen. Andere dagegen waren unzufrieden mit dem Arbeitszwang und hatten mit der Mehrfachbelastung aus Betriebsarbeit, Haushalt und Kindererziehung zu kämpfen.

Während der Nationalsozialismus also eine flexible und vor allem den wirtschaftlichen Bedingungen angepasste Frauenideologie entfaltete, war das austrofaschistische Frauenbild noch viel strikter auf die katholische Hausfrau und Mutter festgelegt. Die einzige durchgehende, unverrückbare Zielsetzung in der nationalsozialistischen Ideologie war die „Reinerhaltung der Rasse“, wobei die Frau als „Wahrerin der arischen Rasse“ betrachtet wurde. 5In diesem Kontext ist es unabdingbar, zwischen den nicht-verfolgten und den verfolgten Frauen zu unterscheiden: Denn in den Genuss fördernder Gesetze und Initiativen – wie Kinderbeihilfe und dergleichen – kamen nur „hochwertige“ deutsche Frauen, wohingegen jene, die vom Regime als „minderwertig“ betrachtet wurden, davon ausgeschlossen blieben. Selbiges galt für die Geburtenpolitik. Was für die einen Abtreibungsverbot bedeutete, hieß für die anderen Zwangssterilisation. Frauen sollten also keineswegs einfach nur „Gebärmaschinen“ sein, sondern Eckpfeiler der „Rassenhygiene“. Nicht das Kinderkriegen an sich war das übergeordnete Ziel, sondern die „Aufartung“ als Gegensatz zur „Entartung“. 6Mütterlichkeit im Sinne des Pflegebedürfnisses eines jeden Lebens galt sogar als schädlich: Denn mit dem Trieb, „lebensunwertes“ Leben zu schützen, würde – so die Vorstellung – dem „deutschen Volk“ geschadet.

Dass die Situation der Frauen im Nationalsozialismus heute relativ gut aufgearbeitet und in zahlreichen Facetten bekannt ist, verdanken wir einer langjährigen intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung. Diese setzte, einhergehend mit der historischen Frauenforschung, etwa in den 1970er-Jahren in der BRD und rund zehn Jahre später in Österreich ein. 7Anfangs war das Frauenbild, das für die NS-Zeit gezeichnet wurde, noch keineswegs differenziert. Lange dominierte der Gedanke, dass Frauen im Allgemeinen als unschuldige Opfer des NS-Systems zu betrachten seien. 8Frauen als Täterinnen erfuhren nur als vereinzelte Ausnahmen Thematisierung. Besondere Fälle von grausamen Frauen wie Ilse Koch, der „Hexe von Buchenwald“, wurden skandalisiert, mystifiziert und als erschütternde Einzelfälle abgetan. In der Nachkriegsjustiz gerieten wenige Frauen ins Blickfeld der Gerichte – und wenn, dann wurden sie nur selten schuldig gesprochen. Der Großteil der NS-Funktionärinnen erfuhr im Rahmen der sogenannten Entnazifizierung nach dem Krieg eine Einordnung als Mitläuferinnen. Auch die NS-Frauenorganisationen und diverse Frauen-Dienststellen wurden im Nachhinein zunächst als völlig bedeutungslos abgetan. Man stilisierte das NS-Regime zu einem Produkt der männlichen Welt – und in der Analyse des „Führerstaates“ kamen Frauen kaum vor. Die Vorstellung setzte sich durch, dass Frauen beinahe ausnahmslos auf der unteren Stufe im System gestanden seien. Österreichische Frauen erhielten sogar eine doppelte Opferrolle zugesprochen: einerseits aufgrund ihres Geschlechts, andererseits als Österreicherinnen im Sinne des Opfermythos (Österreich als vermeintlich „erstes Opfer“ Hitlers). Folglich setzte man sich in Österreich auch erst spät mit der Rolle der Nationalsozialistinnen kritisch auseinander. Komplexere Analysen folgten im deutschen Sprachraum, und hier häufiger in der damaligen BRD als in Österreich, erst ab den 1980er-Jahren. Immer öfter erörterten Wissenschaftler*innen die (Mit-)Täterinnenschaft von Frauen. Außerdem rückte die Alltagsgeschichte der allgemeinen Bevölkerung in den Fokus. Nun traten auch verstärkt Aspekte der „Innengeschichte“ des Nationalsozialismus sowie die subjektiven Seiten des Systems in den Vordergrund. In Österreich waren in diesem Zusammenhang Oral History-Projekte eine bedeutsame Bereicherung für die NS-Frauenforschung – dazu zählte etwa ein groß angelegtes Projekt der Sozialwissenschaftlerin Ina Paul-Horn, die sich mit der Tabufrage nach der „Faszination Nationalsozialismus“ auseinandersetzte. 9

Читать дальше