El imaginario simplista que se ha intentado construir de una juventud individualista y apática fue rebatido, los y las jóvenes no viven en otro mundo, son conscientes de sus historias familiares, han vivido junto a sus madres, padres, abuelos y abuelas, la experiencia de la asfixia y el agotamiento.

Queremos poner de relieve que estas generaciones de jóvenes volvieron a activarse, como en dictadura, como a principios de siglo, como el 2006 desde la enseñanza media, como el 2011 desde la enseñanza superior, como el 2018 con las feministas y disidencias sexuales. Volvieron a mostrarnos que son actores y actoras que buscan protagonismo en tiempo presente, que no quieren ser el futuro (si ello implica postergar el mañana). Han construido un acontecimiento, esos hitos que marcan transformaciones profundas en el devenir de una sociedad, y han mostrado que, eventualmente, el individualismo podría dar paso a mayores niveles de colaboración, la discriminación a un respeto más profundo por la diversidad y la endogamia de las élites a un sistema más plural y representativo.

Hemos logrado por fin quebrar la impotencia reflexiva en la que hemos vivido, tal como una mujer adulta expresaba en una pancarta: “Este movimiento me quitó la pena”. Nos hemos atrevido a soñar un país con nuevos horizontes y sacarnos de encima la profecía autocumplida que Margaret Thatcher sentenció en los 80, “no hay alternativa”.

En esta activación juvenil e intergeneracional, llama la atención, entre otras cuestiones, las formas de acción política a las que se ha recurrido. Ellas marcan continuidades con antiguas maneras de acción, pero también han aparecido nuevos repertorios que nos interesa observar y poner en la conversación. Una de estas novedades está en el fuerte guiño a lo emocional, como un componente que necesita ser estimulado en los procesos sociales de movilización, a contracorriente con la supuesta racionalidad que prima para negar otras formas humanas de expresión. El abrazo intergeneracional en este acontecimiento tiene mucho de esta emocionalidad de quienes agradecen a las y los jóvenes por “ayudar a despertar”.

Rescatamos también la potencialidad que han cobrado las expresiones performáticas, en que los cuerpos son constituidos como continentes de las expresiones de las luchas realizadas. El baile, el canto, el teatro, la pintura en la piel, la “primera línea”, el voluntariado y el socorro ante el ahogo, todas expresiones de una forma de “poner el cuerpo en la lucha”. La performance de Las Tesis, que dió la vuelta al mundo, es un muy buen ejemplo del cuerpo como territorio de lucha.

Tejer redes, aprovechar las plataformas digitales como instrumento de acción política, es una característica novedosa que, desde los blogs del movimiento estudiantil del 2006 hasta ahora, sigue ganando espacio en las luchas sociales y cada vez con mayor amplitud de uso —las personas mayores también se van sumando en esto— y con mejores contenidos. Aportar a desbaratar la pretendida desinformación en la población ha sido algo inédito, las y los jóvenes han aprovechado como nunca las redes sociales para compartir conocimientos, desmentir noticias falsas, crear consciencia y sumar a nuevos adherentes.

Otro elemento novedoso que destacamos en este libro es la participación desde abajo. Si bien en la memoria de las luchas populares existen procesos potentes de esta práctica social, su reemergencia a través de cabildos, asambleas territoriales, coloquios, nuevas organizaciones, vuelve a situar la relevancia de desplegar la acción política con el componente participativo como identidad fuerte, que regula y da sentidos a los modos de hacer en la experiencia.

Hay mucho aprendizaje por producir, ya que tal como señalamos, la infantilización de la ciudadanía ha consistido en quitarnos la palabra, en negar y cooptar la participación en diversos ámbitos de nuestra sociedad pero gracias al impulso de las juventudes, quizás, por fin podremos alcanzar esa promesa de ciudadanía activa, abriendo espacios de creatividad democrática.

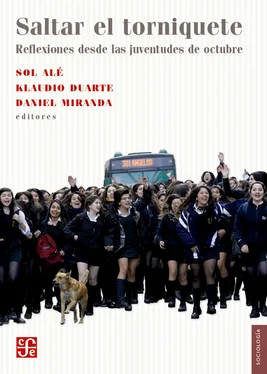

Queremos enfatizar en el origen y tono de este libro, las reflexiones sobre la revuelta de octubre han sido plasmadas en diferentes publicaciones. Sin embargo, creíamos necesario llevar adelante un proyecto que ofreciera diversas perspectivas de la juventud como protagonista de esta experiencia histórica, primero para entender y poner en perspectiva su rol en la movilización y contrarrestar los “profetismos de cátedra”, los análisis superficiales y en ocasiones burlescos de los intérpretes de los fenónemos sociales.

Para esto invitamos a investigadores e investigadoras en temas de juventud, con el fin de conocer sus visiones sobre este acontecimiento. Sabemos que el lenguaje y los códigos de la academia no siempre facilitan la divulgación del conocimiento, pero como primer ejercicio intentamos alivianar estos trabajos para llegar a nuevos públicos. Creíamos fundamental que las y los jóvenes hablaran por sí mismos e incorporamos sus testimonios en primera persona, para conocer sus trayectorias de vida y experiencia en el proceso de movilización.

Al igual que la diversidad de personas que formó parte de este hito, Saltar el torniquete: reflexiones desde las juventudes de octubre, entrega desde diferentes perspectivas y formatos (análisis de encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, ensayos y testimonios en primera persona), algunas luces y códigos para leer y entender, quiénes son las y los jóvenes detrás de la revuelta.

Dieciséis textos reflexionan acerca de las juventudes observadas en torno al período del estallido social, organizados en cinco capítulos, para dar cuenta de la amplitud, diversidad, protagonismo, profundidad y claridad que los jóvenes han tenido (y muy probablemente tendrán) en los eventos sociopolíticos del último periodo.

En el primer capítulo, “Chocar contra el muro”, Manuel Canales, María Cristina Hernández, Víctor Orellana y Fabián Guajardo plantean una imagen general de la crisis actual desde la perspectiva juvenil, a partir de la canción “El baile de los que sobran”. Por su parte, Lorena Pérez y Constanza Ayala proponen una bajada concreta de esta imagen, reflexionando acerca del “privilegio” de acceder a la educación superior y las precariedades económicas y el sobreendeudamiento de jóvenes profesionales.

En el segundo capítulo, “Participación juvenil en el tiempo”, Cristóbal Villalobos muestra un análisis histórico en torno a ciclos de protestas en el campo educativo, desde el año 1990. Propone que el estallido social del 18-O puede entenderse como una continuidad discontinua respecto de diversos aspectos observados en ciclos previos de movilizaciones. Daniel Miranda y Juan Carlos Castillo muestran cómo han cambiado las disposiciones de las y los escolares a participar de acciones tanto no disruptivas como disruptivas en los últimos 20 años. Además, discuten cómo estas disposiciones se diferencian entre grupos sociales y entre países. También Roberto González, Cristian Frigolett, Claudia Bazán y Pía Carozzi analizan la participación de jóvenes universitarios en acciones colectivas convencionales y radicales, sus vínculos intergeneracionales y la evolución que estas actividades tuvieron entre agosto y diciembre del 2019, en pleno estallido social.

En el tercer capítulo, “Nuevas formas de acción política”, Marcia Ravelo y Klaudio Duarte reflexionan en torno al movimiento feminista como un antecedente del estallido social, revelando cómo una parte importante de la acción política juvenil gira en torno a lo sexual y al género. Carolina García y Luis Flores discuten el creciente interés y compromiso de jóvenes por involucrarse en temas de interés público, particularmente aquellos ligados al cambio climático, usando formas de expresión extrainstitucionales para la construcción colaborativa del bien común. Isidora Iñigo muestra las visiones juveniles acerca la relación/tensión entre la participación en movimientos sociales y participación institucional. Para cerrar, Danae Videla y Paula Luengo muestran la visión de estudiantes de enseñanza básica acerca de las causas del estallido social y sus demandas como aporte al bienestar de la comunidad nacional.

Читать дальше