Der Standardfragebogen zur Lebenszufriedenheit ermöglicht eine weitere Differenzierung und ein besseres inhaltliches Verständnis der Zufriedenheit. Seelsorgerinnen und Seelsorger liegen dort in der zweithöchsten Gruppe der Lebenszufriedenheitsskala („High-Scorer“). Im Handbuch zum SWLS-Fragebogen wird diese Gruppe wie folgt beschrieben: „Personen mit Werten in diesem Bereich schätzen ihr Leben und spüren, dass ‚alles gut läuft‘. Ihr Leben ist nicht perfekt, aber sie spüren, dass die Dinge so gut laufen, wie es im Leben gehen mag. Weiterhin: Gerade weil diese Person zufrieden ist, bedeutet das nicht, dass die Person selbstgefällig bzw. überheblich ist. In der Tat: Wachstum und Herausforderung könnte ein Teil davon sein, dass die Person zufrieden ist.“ 11

Interessant und bestätigend für die gefundenen Werte für die Gruppe der Priester ist ein Vergleich mit der großen Priesterstudie aus den USA mit dem plakativen Titel „Why Priests are Happy“. 12 Die Gruppe der Priester aus unserer Studie liegt in der Lebenszufriedenheit (SWLS-Summenwert = 27,06 ± 5,3) auf ähnlichem Niveau wie die amerikanischen Priester (n = 2500, SWLS-Summenwert 27,2 ± 5,2). Beide Gruppen liegen damit deutlich über dem dort berichteten Niveau der Subgruppen aus der amerikanischen Normalbevölkerung.

3.3. Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der Tätigkeit in der Seelsorge

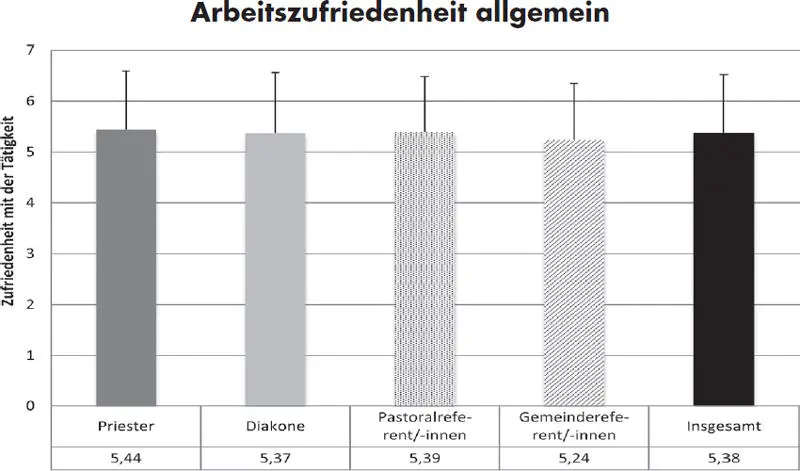

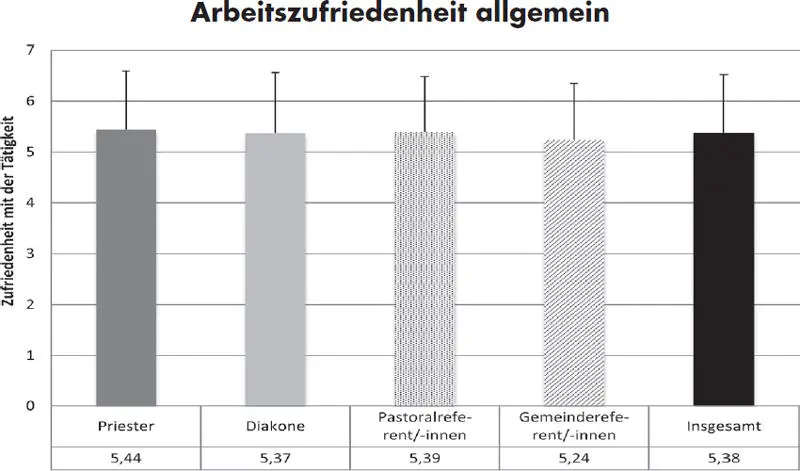

Wir haben die Arbeitszufriedenheit zunächst global und dann differenziert nach Bereichen ausgewertet. Wie die Abb. 3.3zur Einzelfrage der allgemeinen Arbeitszufriedenheit („Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit Ihrer Tätigkeit in der Seelsorge?“) zeigt, liegen alle Subgruppen der Seelsorger miteinander auf einem ähnlichen Niveau. Die Gruppe der Gemeindereferentinnen und -referenten hat hier die niedrigsten Werte. Ohne Altersdifferenzierung sind die Priester am zufriedensten, mit Altersdifferenzierung (→ Tab. 3.2) sind es die Pastoralreferentinnen und -referenten.

Abb. 3.3: Einzelfrage der allgemeinen Arbeitszufriedenheit für jede Subgruppe (ohne Altersdifferenzierung)

3.3.1. Arbeitszufriedenheit der Seelsorgenden: Vergleich der Bereiche der Zufriedenheit

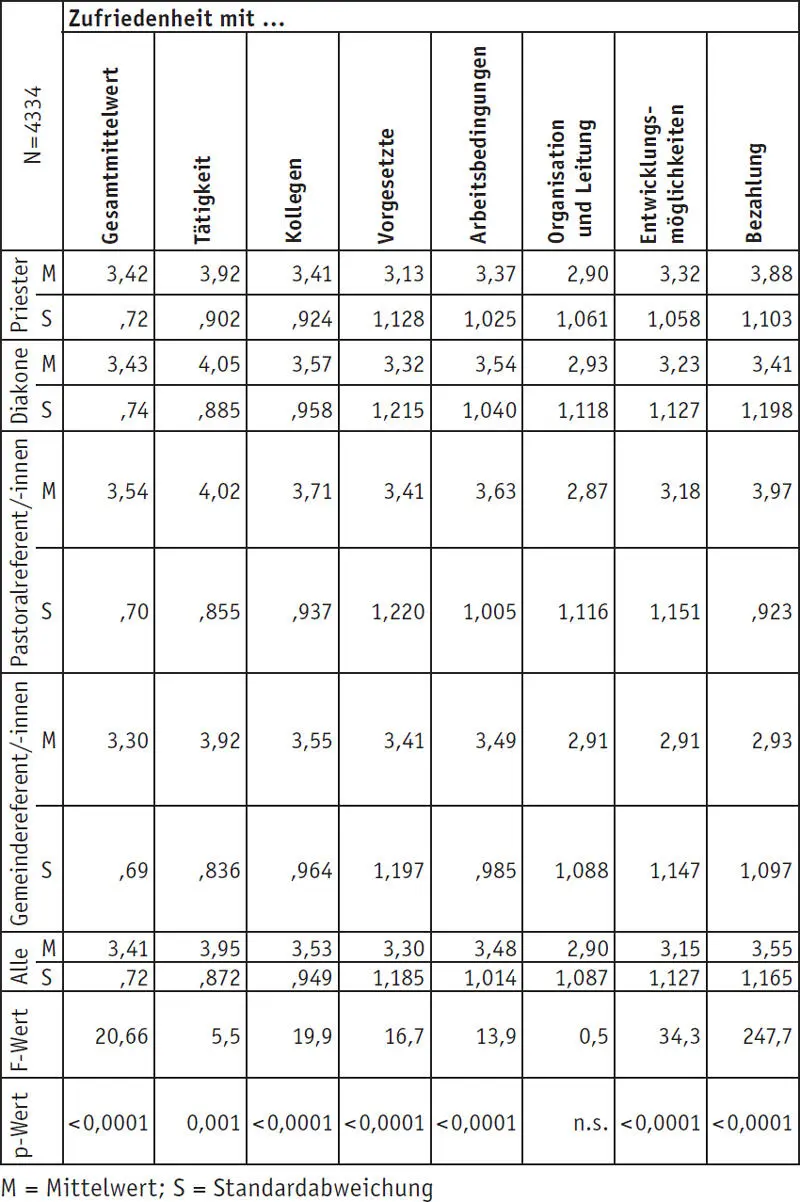

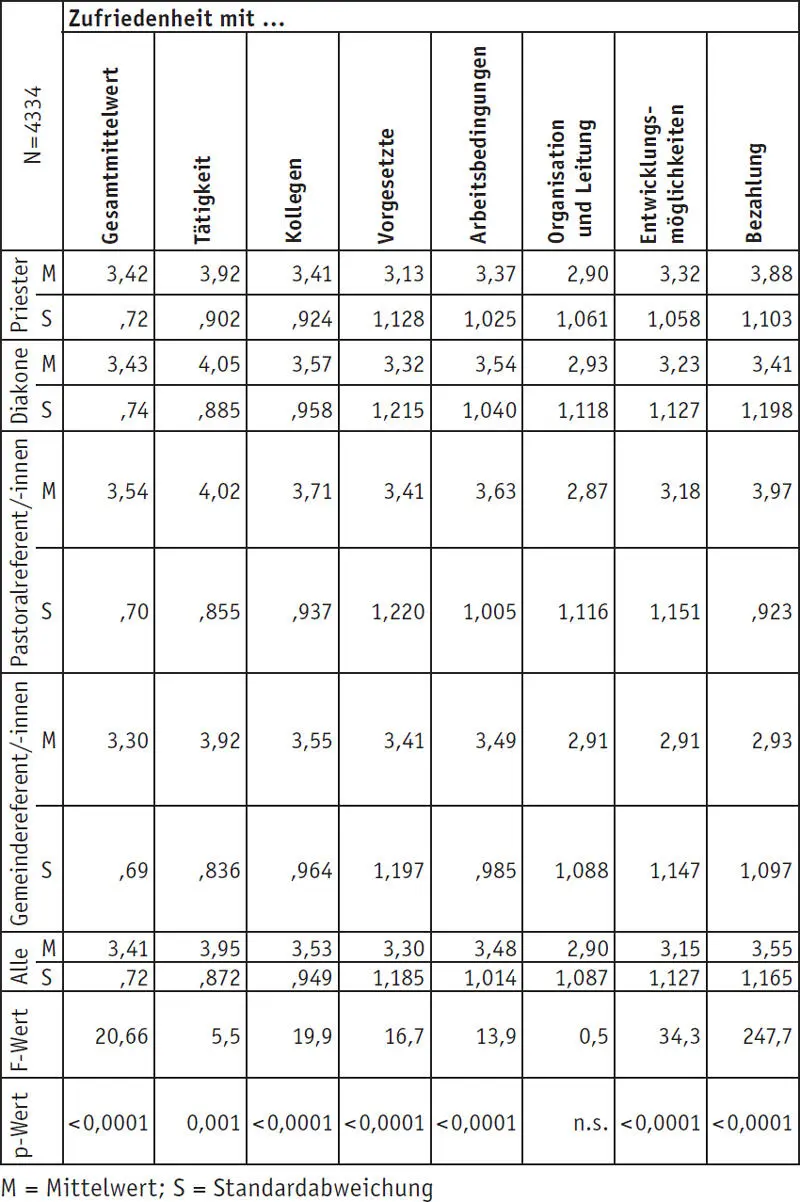

Eine genauere Analyse mit Hilfe des Arbeitsbeschreibungsbogens (ABB) kommt nicht nur zum gleichen Ergebnis ( Tab. 3.2), sondern zeigt auch weitere Übereinstimmungen unter den Gruppen und die Quellen der Unzufriedenheit bei den Gemeindereferentinnen und -referenten, wenn es um die spezifischen Details geht ( Tab. 3.2).

Die höchste Zufriedenheit besteht bei allen Gruppen in der Tätigkeit der Seelsorge selbst, gefolgt von der Bezahlung bei den Priestern und Pastoralreferenten. Am unzufriedensten mit ihren Kollegen sind die Priester, am zufriedensten die Pastoralreferentinnen und -referenten. Am zufriedensten mit den Arbeitsbedingungen sind in dieser Gruppe die Diakone. Bei allen Gruppen ist die Unzufriedenheit mit Organisation und Leitung am höchsten. Auffällig sind die ausgesprochen niedrigen Werte der Zufriedenheit mit den Entwicklungsmöglichkeiten und der Bezahlung bei der Gruppe der Gemeindereferentinnen und -referenten.

Tab. 3.2: Arbeitszufriedenheit der Seelsorgenden: differenziert nach Bereichen der Arbeitszufriedenheit

Diese Werte sind für den problematischen Zufriedenheitsstand der Gruppe im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen verantwortlich ( Tab. 3.2).

3.3.2. Arbeitszufriedenheit der Seelsorgenden: Beziehungen und Wechselwirkungen

Von zentraler Bedeutung bei der Arbeitszufriedenheit ist die Zufriedenheit mit der Tätigkeit selbst. Die Frage ist daher: Wie steht Zufriedenheit mit der Tätigkeit in Beziehung mit der Zufriedenheit in den anderen Dimensionen, die für die Arbeitszufriedenheit von Bedeutung sind?

Bei der Höhe der Korrelationen ist auffällig, dass die Zufriedenheit mit der Tätigkeit sowohl in der Gesamtgruppe als auch bei Priestern und Gemeindereferent/-innen am stärksten (moderater Zusammenhang) mit den wahrgenommenen Arbeitsbedingungen und den wahrgenommenen Entwicklungsmöglichkeiten und schwächer mit der Organisation und Leitung korreliert (r zwischen 0,35 und 0,46). Die Zufriedenheit mit Kollegen und Vorgesetzten zeigt einen schwachen bis leicht moderaten Zusammenhang mit der wahrgenommenen Zufriedenheit mit der Seelsorgetätigkeit (r zwischen 0,27 und 0,31). Die Bezahlung hingegen ist hier nicht das entscheidende Kriterium und zeigt nur einen marginalen bis schwachen Zusammenhang (r zwischen 0,13 und 0,26). Die Zufriedenheit mit der Tätigkeit in der Seelsorge korreliert moderat (r = –0,43 bei Priestern) bis stark (r = –0,50 bei Gemeindereferent/-innen) negativ mit der Auseinandersetzung mit der Frage, die eigene Tätigkeit zur Disposition zu stellen. Anders formuliert heißt das: Das Nachdenken über die Aufgabe des Dienstes steht in einem deutlichen Zusammenhang mit dem Verlust der Freude an der Tätigkeit in der Seelsorge. Von besonderem Interesse dürfte dabei ein weiteres Ergebnis speziell für die Gruppe der Priester sein: Die Korrelationen der allgemeinen Arbeitszufriedenheit mit der Intention zur Amtsaufgabe sind mit r = –0,43 moderat und stärker ausgeprägt als in Bezug auf die Zufriedenheit mit der zölibatären Lebensform (r = 0,33). Vorsichtig interpretiert: Nicht nur die zölibatäre Lebensform hat eine Bedeutung für ein Nachdenken über die Amtsaufgabe, sondern auch die Freude an der Tätigkeit. Vermutlich gibt es dort Wechselwirkungen, die viel stärker bedacht werden müssen.

Angesichts der Tatsache, dass bei den Gemeindereferentinnen und -referenten die negative Einschätzung der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und Bezahlung so auffällig ist, ist die schwache negative Korrelation von r = –0,13 mit dem Nachdenken über die Aufgabe der Tätigkeit überraschend. Entscheidender als die Bezahlung sind auch bei dieser Gruppe die Zufriedenheit mit der Tätigkeit (r = –0,51), mit den Arbeitsbedingungen (r = –0,34), mit Organisation/Leitung (r = –0,35) und den Entwicklungsmöglichkeiten (r = –0,35).

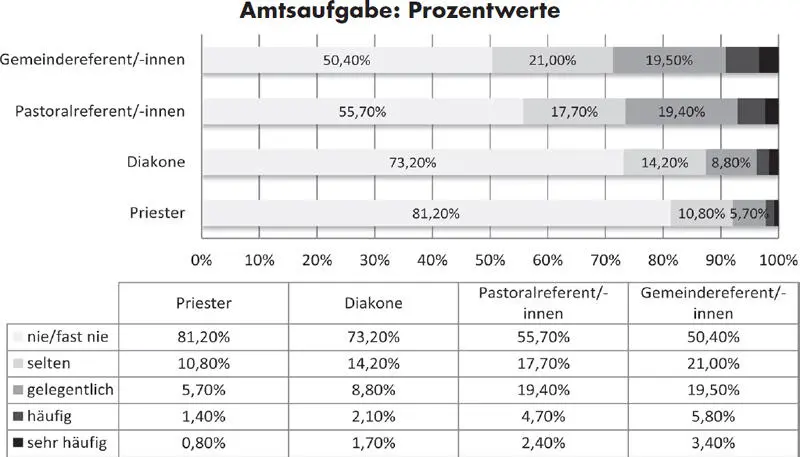

Der Blick auf die „Amtsaufgabe“ bzw. die „Aufgabe der Tätigkeit“ ist überhaupt sehr aufschlussreich mit Blick auf die Unterschiede bei den Berufsgruppen. Die Frage lautet: „Ich spiele in letzter Zeit mit dem Gedanken, das Priesteramt (meinen Beruf als Seelsorger oder Seelsorgerin) aufzugeben.“ Wie erwartet, korreliert bei den Priestern der Antwortwert zur Aufgabe des Dienstes mit der Aussage „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich

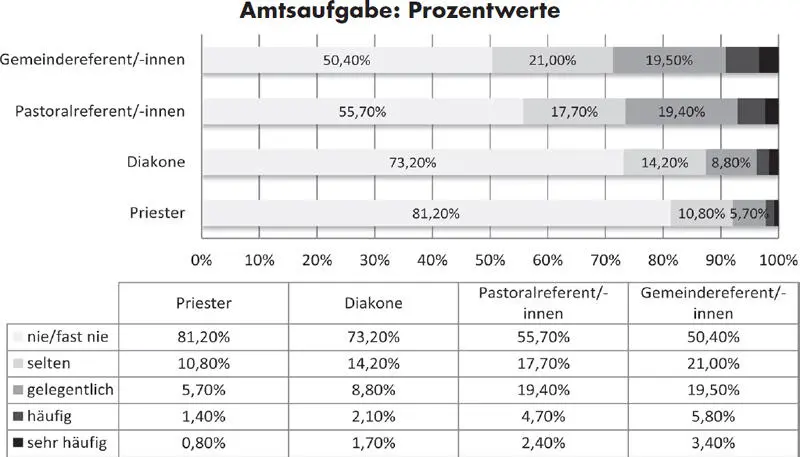

Abb. 3.4: Prozentverteilung der Berufsgruppen in der Antwort auf die Aussage: „Ich spiele in letzter Zeit mit dem Gedanken, das Priesteramt (meinen Beruf als Seelsorger oder Seelsorgerin) aufzugeben.“ mich wieder für dieselbe Lebensform entscheiden“ (→ Kap. 5) moderat negativ (r = –0,38). Dieser Wert ist plausibel.

Viel erstaunlicher sind aber die sehr hohen Werte zur „Amtsaufgabe“ als Seelsorgerin oder Seelsorger bei den Laienberufen in der Kirche ( Abb. 3.4). Im Gegensatz zu den Priestern, die zu 80% nie oder fast nie darüber nachdenken (ähnlich hoch liegt der Wert bei den Diakonen), sind es bei den Laien nur 50% bzw. 55%; der Anteil bei den Priestern, die sehr häufig (0,8%) und häufig (1,4%) darüber nachdenken, liegt insgesamt bei 2,2%. Bei den Gemeindereferentinnen und -referenten liegt die entsprechende Gruppe viermal so hoch wie bei den Priestern, bei den Pastoralreferentinnen und -referenten dreimal so hoch.

Читать дальше