3.1.1. Zufriedenheit und Lebensqualität in der Forschung

Zufriedenheit als Dimension des subjektiven Wohlbefindens ist ein wesentlicher Bestandteil der multidimensionalen Lebensqualität. Lebensqualität hat psychologische, körperliche, geistige, soziale und spirituelle Aspekte. Die subjektive Dimension der Lebensqualität ist einerseits Folge, andererseits auch Ausdruck psychischer, physischer, sozialer und spiritueller Gesundheit. Die (subjektive) Empfindung der Zufriedenheit kann im Einzelfall positiver sein, als es die (objektive) „Funktionsfähigkeit“ vermuten lassen würde. Denn Menschen können auch dann (subjektiv) zufrieden sein, wenn sie im Alltag nicht so „funktionieren“, wie es (von außen betrachtet) wünschenswert wäre.

In der Anthropologie der Gegenwart ist das subjektive Wohlbefinden bzw. die subjektive Zufriedenheit eine Hauptkategorie des menschlichen Glücks : sowohl in existentiellem Verständnis (Lebensglück) als auch in der Alltagsbedeutung (Glück empfinden). In der klassischen Philosophie und in der Theologie herrscht die Grundüberzeugung, wie sie sich auch bei Thomas von Aquin (STh I-II 1–5) im Anschluss an Aristoteles und in Übereinstimmung mit allen Hauptströmungen der Philosophie findet: „Alle Menschen streben nach Glück.“ 1 Dieses Streben nach Glück wird in christlicher Sicht besonders anschaulich im Leben der Heiligen, von denen wir sagen, dass sich an ihnen die Verheißung ewigen Glücks erfüllt. So sagt Papst Franziskus in seiner Allerheiligenpredigt im Jahre 2016: „Wenn es aber etwas gibt, was die Heiligen kennzeichnet, dann ist es dies, dass sie wirklich glücklich sind.“ 2

Subjektive Zufriedenheit ist aus psychologischer Sicht mehr als nur ein subjektives, individuelles Gefühl. 3 Es steht immer in einem sozialen und gesellschaftlichen Kontext. Zudem weist die Zufriedenheitsforschung nach, dass Zufriedenheit und Glück auch empirisch in einem normativen Horizont stehen. Sehr einsichtig erweist sich dies, wenn man bedenkt, dass die Fragen nach Glück und „Gelingen“ des Lebens nur beantwortet werden können, wenn die Frage nach dem „summum bonum“, also nach dem höchsten Gut im Leben, beantwortet wird. Aus christlicher Perspektive erfährt diese Fragestellung noch eine Verschärfung durch die Aussage Jesu Christi (Mk 8,35): „Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.“

Gerade der subjektiven Komponente der Lebensqualität wird in der Forschung zunehmend Bedeutung beigemessen. Denn die individuelle Sicht der Person ist psychologisch sehr wirksam – selbst wenn sich diese von einer scheinbar objektiven Außenbewertung deutlich unterscheiden mag. Die Bedeutung dieser Subjektivität, die mit der Erforschung der persönlichen Zufriedenheit notwendigerweise gegeben ist, wird heute in der Wissenschaft von niemandem ernstlich in Frage gestellt. Diese Subjektivität ist auch kein Argument gegen ihre Erforschung: Die subjektive Einschätzung ist nicht nur als solche standardisiert messbar, sondern steht auch in bedeutsamer Beziehung zu den Parametern von Gesundheit, Engagement am Arbeitsplatz, Lebenserwartung und persönlicher Zukunft. Es besteht ein positiver Zusammenhang von Zufriedenheit mit der Stabilität der Persönlichkeit, gesundheitsrelevanten Persönlichkeitsdispositionen, guter Einbindung in soziale Beziehungen, materiellen Ressourcen und soziodemographischen Merkmalen wie z. B. Bildungsstand. Weiterhin existieren positive Zusammenhänge mit dem Alter, sofern der Gesundheitszustand dem nicht entgegensteht. Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer generellen Zufriedenheit in der Regel nicht. Allerdings geben Verheiratete in der Regel eine höhere Lebenszufriedenheit an als Verwitwete, Geschiedene oder Singles. 4

3.1.2. Die Messung der Zufriedenheit in der Seelsorgestudie

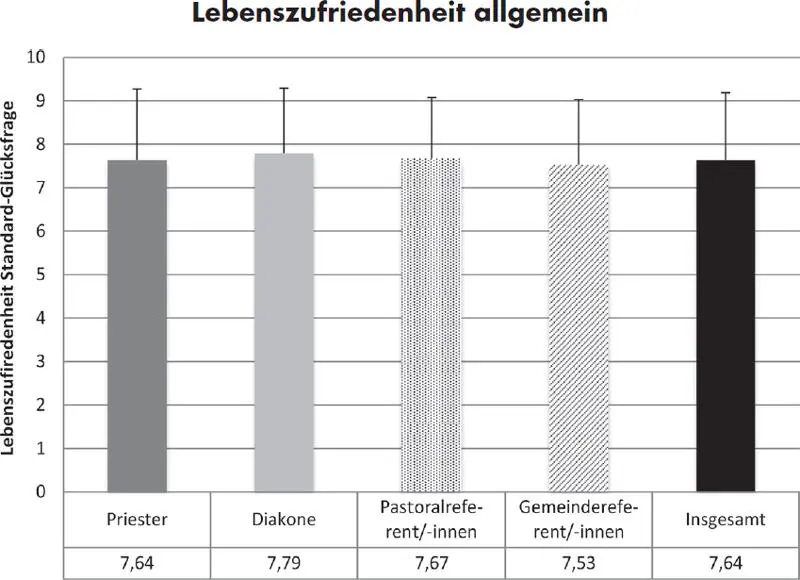

In der Seelsorgestudie haben wir bei der Erfassung der verschiedenen Aspekte der Zufriedenheit zwischen drei Dimensionen unterschieden : a) allgemeine Lebenszufriedenheit, b) Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit, c) Zufriedenheit mit der Organisation.

Lebenszufriedenheit

Bei der Messung der (allgemeinen) Lebenszufriedenheit verwendeten wir zuerst eine Einzelfrage zur Lebenszufriedenheit, wie sie in gleicher Formulierung in der weltweiten Werteforschung, in der deutschen Grundlagenforschung (SOEP-Datensatz 5 ) und in der Demoskopie eingesetzt wird. Die Frage lautet: „Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?“

Weiterhin haben wir die in vielen Sprachen existierende „Satisfaction with Life-Scale“ (SWLS) von Ed Diener verwendet. 6 In dieser Skala mit fünf Fragen werden die Personen zum einen gebeten, den gegenwärtigen Zustand mit einem subjektiven Idealzustand zu vergleichen („Mein Leben entspricht in den meisten Lebensbereichen meinen Idealvorstellungen“; „Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich kaum etwas ändern“; „Bis jetzt habe ich die wichtigsten Dinge in meinem Leben erreicht“). Zum anderen wird der gegenwärtige Zustand der Zufriedenheit erfragt („Meine Lebensbedingungen sind ausgezeichnet“; „Ich bin zufrieden mit meinem Leben“). In dieser Skala ist Lebenszufriedenheit nicht die Messung einer wie auch immer gearteten Stimmung oder gegenwärtigen Laune, sondern eine kognitiv-reflexive und affektive Bestandsaufnahme der eigenen Lebensqualität mit Blick auf grundlegende Lebensoptionen. International ist diese Skala eines der Standard-Instrumente für die Messungen der Lebenszufriedenheit. Diese komplexere Lebenszufriedenheitsskala korreliert sehr stark mit der Einzelfrage zur Lebenszufriedenheit (r = 0,74).

Arbeitszufriedenheit

Bei der Arbeitszufriedenheit haben wir wiederum zwei Messinstrumente verwendet. Der „Arbeitsbeschreibungsbogen“ ist das bekannteste deutschsprachige Verfahren hierzu. 7 Die Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit / Ihren Kollegen / Ihrem Vorgesetzten / den Arbeitsbedingungen / mit der Organisation und Leitung / mit Ihren Entwicklungsmöglichkeiten / mit Ihrer Bezahlung?“ mit einem daraus errechneten Gesamtmittelwert.

Weiterhin stellten wir – in Anlehnung an die Messung der Lebenszufriedenheit – die spezifische Einzelfrage: „Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit Ihrer Tätigkeit in der Seelsorge?“ Die oben genannte Lebenszufriedenheitsskala SWLS korreliert moderat mit dieser Arbeitszufriedenheitsfrage (r = 0,48) – beide Dimensionen sind zwar assoziiert, aber nicht deckungsgleich.

Organisationszufriedenheit

Die Messung der Zufriedenheit mit der Organisation erfolgte (über die betreffende Frage des Arbeitsbeschreibungsbogens hinaus) mit einem Auszug aus einem Fragebogen zur Erfassung des Organisationsklimas (FEO). 8 Folgende Beispiele mögen zur Illustration der Aussagen dienen : „Die Diözesanleitung hat klare Vorstellungen über die Zukunftsstrategien“; „Die Diözesanleitung setzt die richtigen Prioritäten“; „Die Diözese trifft klare, langfristige Entscheidungen“. Vergleichsnormen existieren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, so dass nur innerhalb der Studie mit Hilfe von Vergleichskollektiven ausgewertet werden kann.

3.2. Ergebnisse zur Lebenszufriedenheit

3.2.1. Lebenszufriedenheit der Seelsorgenden im Vergleich zur Normalbevölkerung

In der Auswertung der Lebenszufriedenheit haben wir zunächst Wert gelegt auf eine Statusbestimmung der Seelsorgerinnen und Seelsorger als Gesamtgruppe im Vergleich zur deutschen Bevölkerung.

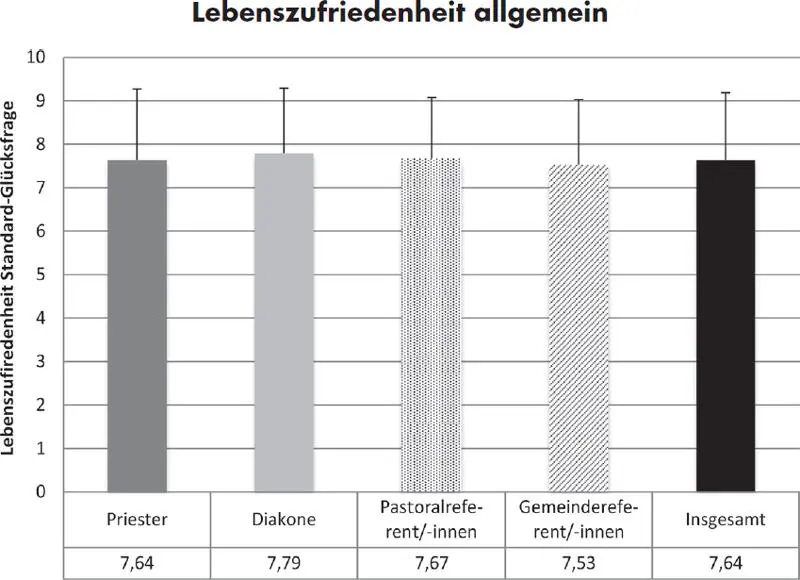

Der Gesamtmittelwert der subjektiven Lebenszufriedenheit mit 10-stufiger Antwortmöglichkeit liegt bei 7,64 (SD = 1,55; N = 8189) ( Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Allgemeine Lebenszufriedenheit (Einzelfrage) bei allen Seelsorgenden

Читать дальше