Ein weiteres in der Seelsorgestudie berücksichtigtes Modell ist das Anforderungs-Ressourcen-Modell, das vor allem in der Erklärung von Prozessen der Entwicklung von Gesundheit, Krankheit und Motivation in der Arbeitswelt angewandt wird. Dieses systemische Modell versteht Gesundheit als gelingende Bewältigung der internen und externen Anforderungen und Belastungen des Lebens mit Hilfe interner und externer Ressourcen. Diese Ressourcen können ganz allgemein als Mittel oder individuelle Eigenschaften verstanden werden, die Personen im Bedarfsfall einsetzen können, wenn sie vor der Herausforderung stehen, interne und externe Anforderungen bewältigen zu müssen. Zu den internen Ressourcen gehören z. B. Persönlichkeitseigenschaften wie psychische Stabilität, Extraversion (im Sinne einer nach außen gewandten, gesprächigen und aktiven Charakteristik) und Selbstwirksamkeit (im Sinne der Überzeugung, auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu sein und auftretende Probleme aufgrund eigener Fähigkeiten und Kompetenzen lösen zu können), aber auch Ämter und Positionen in der Arbeitswelt. Als Beispiele für externe Ressourcen seien hier Wertschätzung, soziale Unterstützung, Autonomie am Arbeitsplatz und Verlässlichkeit der sozialen Systeme u. a. genannt. Im Rahmen der Seelsorgestudie stellt das Anforderungs-Ressourcen-Modell daher zwei Grundannahmen zur Verfügung:

1. Lebensqualität (Zufriedenheit, Gesundheit, Wohlbefinden usw.) entsteht dann, wenn die Bilanz von Anforderungen und Ressourcen subjektiv positiv – also zugunsten der Wirkung der Ressourcen – ausfällt.

2. Spannung und Disstress (Belastungssymptome, Unzufriedenheit, Burnout, Demotivation usw.) entstehen dann, wenn die Bilanz von Anforderungen und Ressourcen subjektiv negativ – also zugunsten der Wirkung der Stressoren – ausfällt.

Inwieweit sich die sich daraus ergebenden Hypothesen und Fragen tatsächlich beantworten lassen, wird in den entsprechenden Themenkapiteln erörtert.

2.2. Beschreibung der Datengrundlage

2.2.1. Procedere der Datenerhebung

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich nicht um eine Auftragsarbeit, die von der Deutschen Bischofskonferenz oder anderen Institutionen initiiert oder finanziert wurde, sondern um das originäre Anliegen einer Gruppe von Forschern aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die ein gemeinsames Anliegen verfolgen wollten. Die jeweiligen Bischöfe der für die anonyme Befragung avisierten Diözesen wurden informiert und um zustimmende Unterstützung gebeten. Die Resonanz war sehr positiv – weitere Diözesen baten darum, ebenfalls teilzunehmen. Im Ergebnis wirkten 22 von 27 deutschen Diözesen mit. Die befragten Personen wurden über die Personalverantwortlichen vorinformiert und mit Hilfe eines Informationsbriefes der Forschergruppe über Art und Umfang der schriftlichen und anonymen Befragung informiert. Spezifische Anreize (Belohnungen) für das Rücksenden der ausgefüllten Fragebögen wurden nicht gesetzt. Erinnerungsschreiben wurden jedoch versendet.

Die Befragung mittels standardisierter und validierter Fragebögen verlief in drei großen Wellen. Der Grundstock dieser Fragebogenmodule war immer gleich, jedoch wurden in einigen Diözesen weitere Elemente für spezifische Fragstellungen hinzugefügt bzw. andere nicht weiter verwendet.

Im Rahmen der Fragebogenstudie wurden die Befragten zudem über die Möglichkeit einer Teilnahme an einer vertiefenden Interviewstudie informiert. 395 von insgesamt 8.574 Befragten (4,6%) willigten schriftlich in die Teilnahme an solchen vertiefenden Interviews ein. Unter den Interessenten wurden 83 Teilnehmer zufällig ausgewählt, die in ihren Diözesen besucht und interviewt wurden. Die Auswertung des reichhaltigen transkribierten Datenmaterials mit qualitativen Methoden ist noch nicht abgeschlossen.

Eigentümerin der so gewonnenen Daten (sowohl aus der schriftlichen Befragung als auch aus den zusätzlichen Interviews) ist die Forschergruppe. Diese hat die Freiheit, die Daten unabhängig von Einflüssen Dritter und nach eigenen Interessen auszuwerten. Es wurde vereinbart, die Hauptthemen in Form von Fachartikeln zunächst in begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu veröffentlichen und sich so dem kritischen fachwissenschaftlichen Urteil der Gesundheitswissenschaften zu stellen. Die Gefahr, dass „sensible Daten“ zurückgehalten werden würden, besteht somit nicht. Anschließend sollte erst mit Sekundärverwertungen begonnen werden.

2.2.2. Beschreibung der untersuchten Personen

Insgesamt wurden Datensätze von 8.574 Personen analysiert. Aufgrund der unterschiedlichen Größen der beteiligten Diözesen ist die Anzahl der Antwortenden sehr variabel – von 28 bis zu 811 Personen im jeweiligen Bistum.

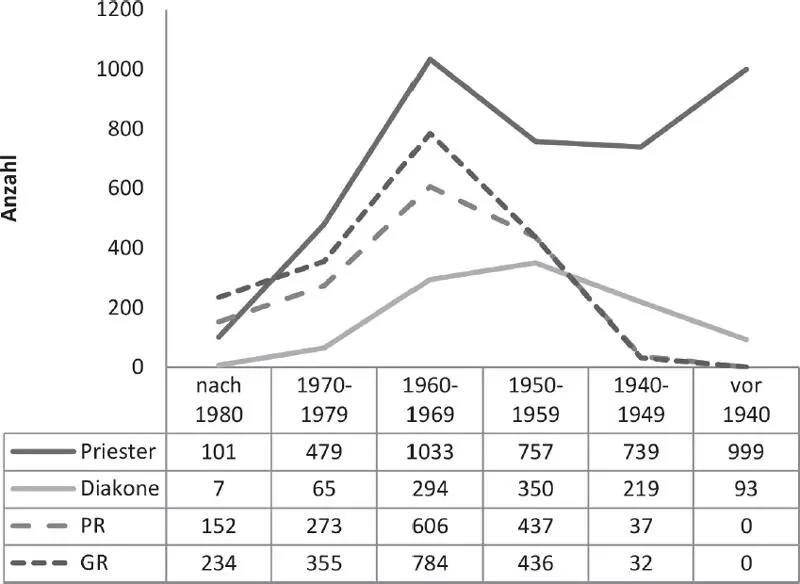

Es konnten Datensätze von 4.157 Priestern (48,5% der Gesamtgruppe) einbezogen werden, von 1.039 (Ständigen) Diakonen (12,1%), 1.518 Pastoralreferenten und Pastoralreferen-tinnen (PR; 17,7%) und 1.860 Gemeindereferenten und Gemeindereferentinnen (GR; 21,7%).

In der Berufsgruppe der PR sind 53,7% männlichen und 46,3% weiblichen Geschlechts, während in der Berufsgruppe der GR 22% männlichen und 78% weiblichen Geschlechts sind.

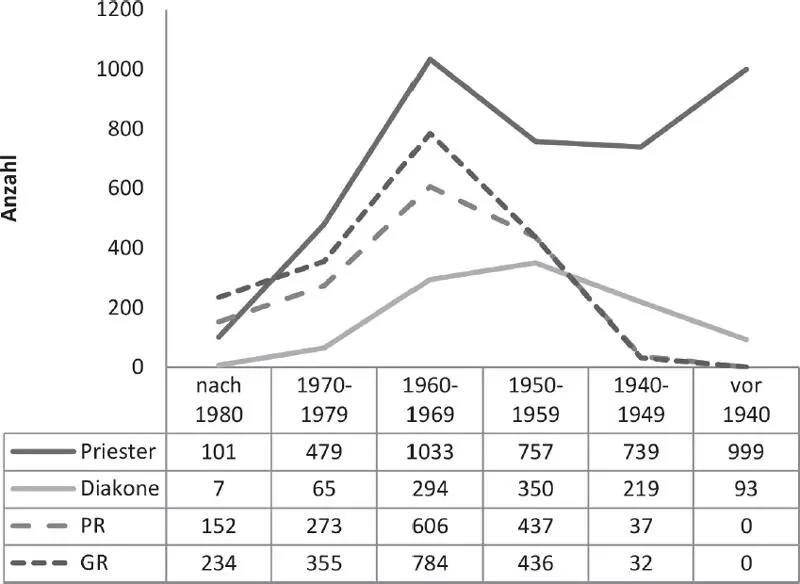

Die Altersverteilung in den jeweiligen Berufsgruppen ist sehr unterschiedlich, insbesondere weil in der Gruppe der Priester auch 28% Ruheständler zu finden sind, die in den anderen Berufsgruppen (schon aus Datenschutzgründen) nicht erreicht werden konnten. Bei den PR und GR sind die meisten in den 1960er Jahren geboren und bei den Diakonen die meisten in den 1950er Jahren, während sich bei den Priestern zwei Altersgipfel finden – einerseits die in den 1960er Jahren geborenen und andererseits die vor dem Zweiten Weltkrieg geborenen ( Abb. 2.1). Diese ältere Gruppe findet sich bei den PR und GR nicht.

Abb. 2.1: Altersverteilung in den Berufsgruppen entsprechend den Geburtsjahrzehnten

Die Wochenarbeitszeit in den Berufsgruppen (bei einer Altersbegrenzung auf ≤ 65 Jahre) unterscheidet sich signifikant, wobei die Priester 53,3 ± 12,3 Stunden, die Diakone 34,8 ± 18,8 Stunden, die PR 40,9 ± 9,8 Stunden (bei vertraglich festgelegter Arbeitszeit von 35,6 ± 7,5 Stunden) und die GR 39,5 ± 11,0 Stunden (bei vertraglich festgelegter Arbeitszeit von 34,2 ± 8,7 Stunden) pro Woche arbeiten. Die PR und GR haben zwar eine relativ geringere Arbeitszeit als Priester, jedoch ist sie deutlich höher als ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. Schaut man die Gruppe aller Priester genauer an, so zeigt sich, dass auch die Ruheständler mit 20,9 ± 13,9 Stunden noch eine recht hohe Wochenarbeitszeit aufweisen.

3. Zufriedenheit und Kohärenzgefühl – zentrale Ressourcen der Seelsorgenden

3.1. Wie zufrieden sind die Seelsorgenden?

Die Erforschung der Zufriedenheit in ihren unterschiedlichen Dimensionen ist ein zentrales Anliegen der Seelsorgestudie. Gerade die Antwort auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie … ?“ war für viele Seelsorger und Seelsorgerinnen und für die Diözesen ein überzeugender Motivator für die Teilnahme bzw. die Durchführung der Studie.

In diesem Kapitel werden wir folgenden Fragen nachgehen:

– Wie zufrieden sind die Seelsorger und Seelsorgerinnen in Bezug auf die unterschiedlichen Dimensionen: „Leben insgesamt“, Arbeit und Organisation?

– Wie ist die Zufriedenheit der Seelsorgenden im Vergleich zur Bevölkerung einzuordnen ?

– Gibt es Unterschiede in der Zufriedenheit bei verschiedenen Untergruppen der Seelsorgenden?

– Welche Beziehungen bestehen zwischen den unterschiedlichen Dimensionen der Zufriedenheit und anderen Indikatoren, wie z. B. Engagement und Stabilität im Beruf?

Читать дальше