Der Durchschnittswert der Normbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland (IfD Allensbach) lag im Jahre 2014 zum Endpunkt der Befragung bei einem Wert von 7,0. 9 Dieser Wert war bis 2015 seit einigen Jahren stabil und stieg im Jahre 2016 geringfügig auf 7,11 an. Zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands gibt es allerdings ein Zufriedenheitsgefälle von über 0,3 Punkten. Ein solches Gefälle existiert nicht zwischen dem Süden und dem Norden Deutschlands, der die drei führenden Plätze innehat.

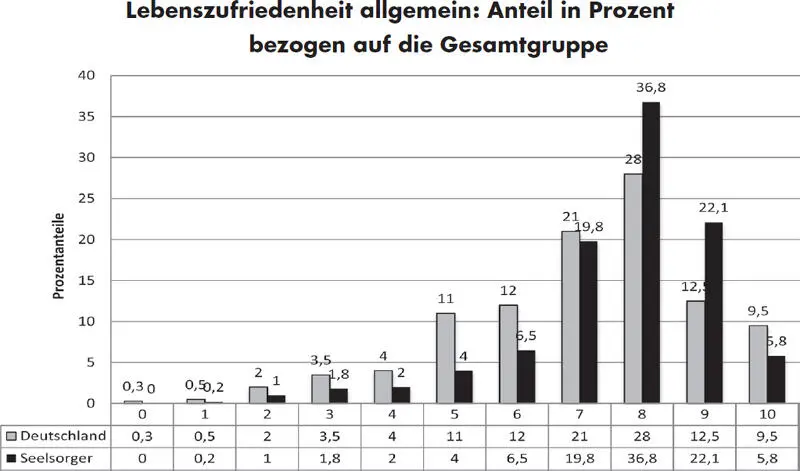

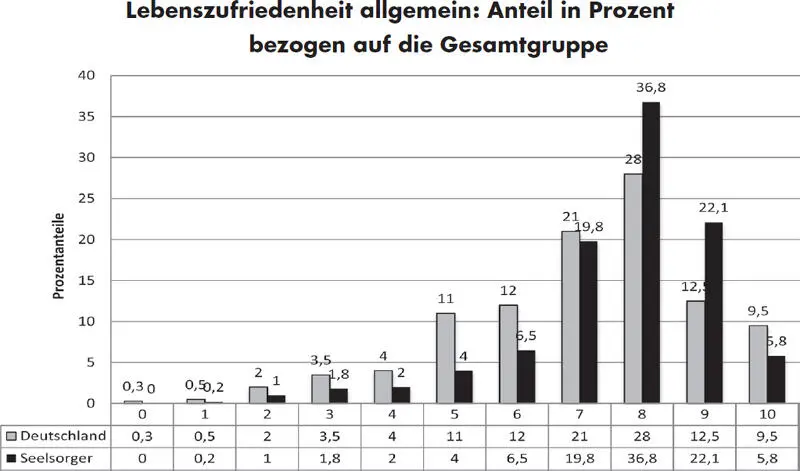

Die folgende Abb. 3.2zeigt die Verteilung der Lebenszufriedenheit (Anteile in Prozent) der deutschen Normalbevölkerung aus dem SOEP-Datensatz und der Gruppe der Seelsorger/-innen. Es wird deutlich, dass die Verteilungskurven der Prozentwerte parallel sind und dass die Werte dieser Gruppe im Vergleich in Richtung höherer Zufriedenheitswerte verschoben sind. Vor allem fällt auf, dass die Anteile der „moderat“ und gering Zufriedenen deutlich geringer sind, während die Anteile der sehr zufriedenen Personen deutlich erhöht sind. Bei der Gruppe der Personen mit dem Mittelwert um 7 ist die Anzahl ungefähr identisch, bei der „Grenzgruppe“ im Zustand der „Extremzufriedenheit“ sind die Seelsorger/-innen etwas schwächer. Der Anteil an Personen mit einer Zufriedenheit unter dem Wert von 6 liegt zwischen 9 und 10% (743 Personen), während er bei der Durchschnittsbevölkerung mehr als doppelt so hoch ist (21,3%). Es gibt somit eine zahlenmäßig nicht zu übersehende Gruppe von Seelsorgenden, die aus eigenem Erleben den gefundenen hohen Mittelwert der Gesamtgruppe vermutlich nur sehr schlecht nachvollziehen kann; diese Gruppe ist im Vergleich zur Normalbevölkerung jedoch halbiert.

Abb. 3.2: Verteilung der allgemeinen Lebenszufriedenheit (Einzelfrage) bei den Seelsorgenden und in Deutschland allgemein

Neben dem Vergleich mit der Durchschnittsbevölkerung braucht es gemäß den Ergebnissen der Zufriedenheitsforschung auch den Vergleich mit den Referenzwerten der Bevölkerung, die ebenfalls einen hohen Bildungsstand aufweisen. Der Vergleichswert aus dem SOEP-Datensatz liegt bei 7,64 (die Referenzgruppe der Durchschnittsbevölkerung ohne Berücksichtigung des Bildungsunterschieds liegt im SOEP-Datensatz bei 7,21). Geschlechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen in der Vergleichsgruppe mit hoher Bildung nicht; dies gilt auch für die Gruppe der Seelsorgenden.

Dass in der Seelsorgestudie für die Geschlechtsvariable und damit verbunden auch für Familienstand (verheiratet bzw. ledig) keine Unterschiede bestehen, ist hier besonders interessant, weil vor dem Hintergrund der vorliegenden Daten aus den weltweiten Zufriedenheitsstudien eine Abweichung der Männer nach unten aufgrund der großen Gruppe der Ledigen (also der Priester) erwartet werden müsste. Der Vergleichswert für ledige Personen liegt in Deutschland bei 7,03 (SD = 1,95, n = 243). Die Priester weisen also eine stark positive Abweichung von der Vergleichsgruppe auf.

3.2.2. Lebenszufriedenheit der Seelsorgenden im Vergleich der Untergruppen

Bei dem notwendigen Vergleich der Untergruppen der Seelsorgenden (Priester, Diakone, Pastoralreferentinnen und -referenten, Gemeindereferentinnen und -referenten) wird nun in zwei Schritten vorgegangen: erstens ein Vergleich der Berufsgruppen ohne Berücksichtigung des Alters, zweitens ein Vergleich der Berufsgruppen mit Berücksichtigung des Alters. Dies ist notwendig, weil aus empirischer Sicht die Zufriedenheit eine wichtige Alterskomponente besitzt.

Wenn man die Berufsgruppen ohne Berücksichtigung des Alters in den Blick nimmt, finden sich keine bedeutsamen Unterschiede in der Ausprägung der Lebenszufriedenheit. Die Priester und Pastoralreferenten/-innen repräsentieren exakt den gemeinsamen Mittelwert der Gesamtgruppe; die Diakone weichen geringfügig nach oben und die Gemeindereferentinnen und -referenten geringfügig nach unten ab.

Weil bekannt ist, dass in der Normalbevölkerung die Zufriedenheitswerte im höheren und hohen Alter ansteigen, ist es unverzichtbar, die Gruppe der alten Priester von der Gesamtgruppe abzutrennen und den Vergleich der verbleibenden Priester mit den Berufsgruppen neu zu berechnen. Für die Abtrennung bietet sich zuerst die für Priester in Deutschland gängige Grenze für den Ruhestand mit ungefähr 70 Jahren an. Wenn man nun die Gruppe der „Pensionäre“ (N = 904; Zufriedenheitswert: 8,14; SD = 1,46) mit der Gruppe der Priester im aktiven Dienst (N = 2844; Zufriedenheitswert: 7,49; SD = 1,65) vergleicht, dann gerät der ausgesprochen hohe Zufriedenheitswert der Pensionäre in den Blick, die in der Seelsorgestudie eine sehr große Gruppe darstellen. Das Faktum dieser hohen Zufriedenheit ist besonders interessant, weil der Vergleichswert der Altersgruppe im Ruhestand über 65 Jahren im SOEP-Datensatz bei Personen mit gehobenem Bildungsstand bei 7,46 liegt. Grundsätzlich ist der weitere Anstieg der Zufriedenheit bei Personen hohen und höchsten Alters mit Blick auf die Priester nicht überraschend, weil der psychosomatische Gesundheitszustand älterer Priester vergleichsweise sehr gut ist (und in der Regel als Prädiktor einer hohen Lebenszufriedenheit gilt). 10

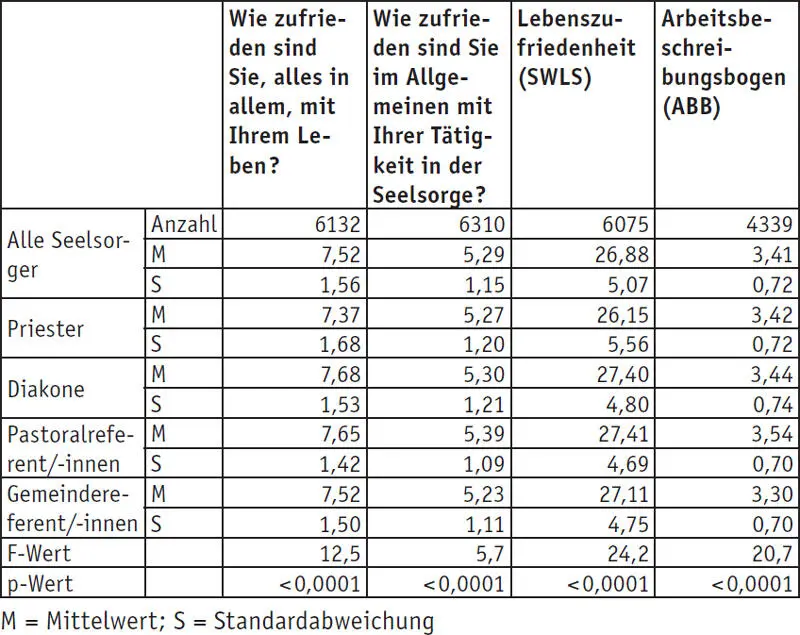

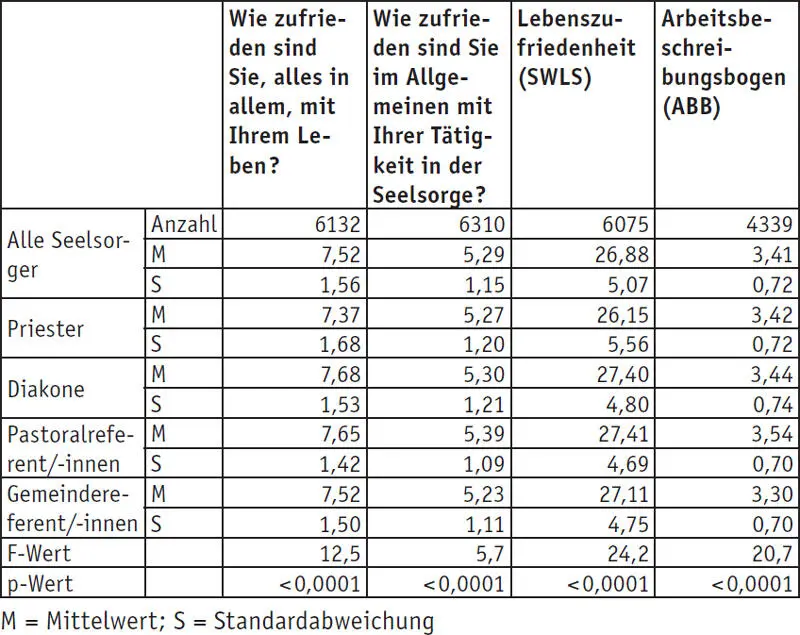

Die notwendige gesonderte Berücksichtigung der alten Priester führt in der Konsequenz zu einer bemerkenswerten Revision des Vergleichsresultats der Zufriedenheitswerte unter den Berufsgruppen: Wie die Tab. 3.1zeigt, ergibt der Vergleich der Gruppen aller Seelsorger/-innen bis zur Ruhestandsgrenze der Laien in der Seelsorge von 65 Jahren, dass die Gruppe der verbleibenden Priester (also ohne die alten Priester) in der Zufriedenheit nach unten absinkt. Das Absinken trifft auch die Gruppe der Diakone, bei denen der Alterseffekt ebenfalls deutlich wird.

Tab. 3.1: Indikatoren der Lebenszufriedenheit bei Seelsorgenden (Alter < 65 Jahre)

Der Zufriedenheitswert der Priester weicht vom gemeinsamen Mittelwert von 7,52 nach unten auf den Wert von 7,37 ab, der von den Diakonen (7,68) und Pastoralreferenten (7,65) liegt deutlich über dem Mittelwert, während die Gemeindereferentinnen und -referenten auf dem Mittelwert positioniert sind. Die Effektstärke der Abweichung ist allerdings eher gering, aber von der Richtung her konsistent interpretierbar. Interessant ist, dass die Abweichung nach unten auf die Priester in der Territorialseelsorge zurückzuführen ist (7,29; SD = 1,73; n = 1616). Die Priester in der Kategorialseelsorge liegen auf dem hohen Wert von 7,62 (SD = 1,51; n = 524). Dieses Ergebnis war in der Auswertung ein verstärkender Grund dafür, die Bedeutung des Tätigkeitsfeldes für die Seelsorgenden genauer zu untersuchen.

3.2.3. Lebenszufriedenheit der Seelsorgenden: Einordnung im internationalen Vergleich

Die Auswertung des internationalen Standardfragebogens zur Lebenszufriedenheit (SWLS) ergibt insgesamt ein ähnliches Bild sowohl für Zufriedenheitswerte ohne Altersdifferenzierung wie mit Altersdifferenzierung ( Tab. 3.1). Ohne Altersdifferenzierung erreichen alle Subgruppen das gleiche Zufriedenheitsniveau, mit Altersdifferenzierung liegen die Priester signifikant unter dem Niveau ihrer Kolleginnen und Kollegen, jedoch mit einer geringen Effektstärke. Auch hier liegen die Priester in der Kategorialseelsorge signifikant über dem Niveau ihrer Kollegen in der Territorialseelsorge. Zu den Seelsorgenden in den anderen Berufsgruppen ergibt sich kein relevanter Unterschied (allgemeine Lebenszufriedenheit: Kategorialseelsorge 7,55 ± 1,48; Territorialseelsorge 7,29 ± 1,73; p <0.0001 – SWLS Summenwert: Kategorialseelsorge 27,11 ± 4,85; Territorialseelsorge 25,88 ± 5,61; p <0.0001). Dies bedeutet, dass die gefundenen Unterschiede für die Priester zu den anderen Berufsgruppen auf die Priester in der Territorialseelsorge zurückzuführen sind. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tätigkeitsfeld und der Lebenszufriedenheit (→ Kap. 6).

Читать дальше