Ein Bücherkatalog aus dem Jahr 1894 zählt eine unübersichtliche Fülle an Reproduktionsverfahren auf, die der Benziger Verlag in Einsiedeln betrieb: Neben der Kupfer- und Stahlstecherei, einem xylographischen, lithographischen, chromographischen sowie photographischen Atelier betrieb man auch die Zinkographie, die Phototypie, Autophototypie, Chromotypographie, Photolithographie, den Lichtdruck, die Photogravure und Heliogravure. 127

Für die Beteiligten bedeutete es einen enormen Aufwand, überall auf dem neuesten Stand zu bleiben. «Die Sache wird jährlich complizirter», schrieb Adelrich B.-Koch im Sommer 1870 in einem Brief, den er aus Lyon nach Hause schickte. 128Um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten, besuchten Mitglieder der Verlagsleitung regelmässig die einschlägigen Industriemessen, wo die neuesten Entwicklungen im Bereich der Reproduktionstechnologien vorgestellt wurden. Adelrich B.-Koch amtierte an mehreren Industrieausstellungen im In- und Ausland, darunter an der Weltausstellung 1889 in Paris, auch als Juror. 129

Die Firma Benziger habe «die groessten Buchdruckereien, Steindruckereien, Stahlstichdruckereien der Schweiz», schrieb Nikolaus B.-Benziger II (1830–1908) im Jahr 1904. 130Die Industrieanlagen von Benziger erreichten aber nie die Dimensionen der grossen deutschen Verlagsdruckereien wie Brockhaus in Leipzig oder Cotta in Stuttgart. 131Dennoch verfügte der Benziger Verlag in dieser Zeit über ein technisches Know-how und eine Infrastruktur, die international keinen Vergleich zu scheuen brauchte. So gelang es dem Unternehmen ab etwa der Jahrhundertmitte, sich für einige Jahrzehnte an der internationalen Spitze zu etablieren. Adelrich B.-Koch schrieb 1859 von einer Geschäftsreise an seinen Vater und seinen Onkel: «Es besteht in ganz Deutschland keine Buchbinderei, die wie unsere fabrikartig betrieben wird.» Vergleichbar effiziente Buchbindeanstalten fände man höchstens in England, Paris, New York und Philadelphia. 132Über die eigenen Stahlstichreproduktionen hiess es ein paar Jahre später in einem Brief, den die Verlagsleitung nach Amerika schickte: «In Stahlstichen besteht nichts so gediegenes wie unser Verlag. Das anerkennen […] sogar die eitlen selbstsüchtigen Franzosen.» 133

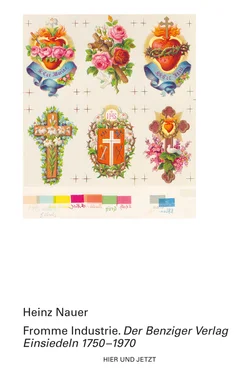

Im Verlag wurde in dieser Zeit der Anspruch gepflegt, Innovationen im Bereich der Reproduktionstechnologien möglichst bald im eigenen Betrieb einzusetzen. Dank der Chromolithographie farbige Andachtsbilder zu produzieren, schien den damaligen Verlegern beispielsweise selbstverständlich. Nikolaus B.-Benziger II schrieb 1867 auf einer Geschäftsreise von München nach Einsiedeln: «Es ist wirklich an der Zeit ‹bald› mit chromo Heiligenbildern zu beginnen, wollen wir die ersten sein.» 134Zwei Jahre später reiste sein Bruder Adelrich B.-Koch nach Paris, um sich vor Ort ein Bild über die lithographischen Schnellpressen der Firma Voirin zu machen. Auch in London besichtigte er solche Pressen. Zunächst liess Benziger seine Farbendrucke noch in Paris bei der Firma Lorilleux herstellen. 1351871/72 investierte die Firma schliesslich die beträchtliche Summe von 42 000 Franken in vier lithographische Schnellpressen, die aus Paris importiert und in Einsiedeln montiert wurden. 136Die Firma Benziger war eines der sehr frühen kontinentaleuropäischen Verlagshäuser, das mit lithographischen Schnellpressen arbeitete, in der Schweiz gar das erste. 137

Der Benziger Verlag hat sich in dieser Zeit in einzelnen Fällen auch selbst aktiv um die Entwicklung von neuen Erfindungen bemüht: Mit Cyprien Maria Tessié du Motay (1818–1880), einem französischen Chemiker und einem der Erfinder der Phototypie, standen sowohl das Geschäft in Einsiedeln als auch die Filialen in den USA in Kontakt. Du Motay reiste in den Jahren 1874/75 mehrmals nach Einsiedeln, um in den Ateliers der Firma Benziger Versuche in der Druckfotografie zu machen. 1381879 schrieb die Verlagsleitung in Einsiedeln stolz nach Amerika, dass sie für ihre «Leistungen auf dem Gebiete der Phototypie» zahlreiche Anerkennungen «von den ersten Häusern in Deutschland, Oesterreich und Frankreich» erhalten hätten. 139Mit diesem Verfahren liessen sich Bilder in beliebigen Formaten billig reproduzieren, heisst es in einem späteren Brief. Aufträge verschiedener «der grössten Verleger Deutschlands» seien bereits eingegangen. 140

In den eigenen technischen Betriebe wurden in erster Linie Bücher für den eigenen Verlag hergestellt. Dank der fortschrittlichen technischen Infrastruktur wähnte man sich gegenüber der direkten Konkurrenz im Vorteil. Im Januar 1866 schrieb Adelrich B.-Koch in die USA, dass man in Einsiedeln künftig noch stärker darauf achten werde, «nur illustrirte, schöne Bücher [zu] verlegen, die andere nicht nachdrucken können wegen Mangel an guter Einrichtung». 141Einfach auszuführende Druckaufträge liess Benziger, wenn keine eigenen Kapazitäten mehr vorhanden waren, hin und wieder auch auswärts drucken, häufig bei der Firma Brockhaus in Leipzig, mit der man schon länger geschäftlich verbunden war. 142

Die Verlagsleitung in Einsiedeln pochte darauf, alle technischen Einrichtungen in Einsiedeln zu konzentrieren, und riet den amerikanischen Filialen stets dezidiert davon ab, selbst Fabrikationen zu betreiben. Die amerikanischen Filialen sollten ihre Verlagswerke in Einsiedeln drucken lassen. So konnte sich Benziger mit seinen Produktionsstätten in Einsiedeln international lange Zeit behaupten. Zum einen sorgte der sichere Absatz der Verlagswaren in den USA für hohe Auflagen und somit eine hohe Auslastung der Maschinen. Zum anderen erschlossen die Filialen dem Geschäft in Einsiedeln Quellen für den Import von kostengünstigen Maschinen aus den USA, die nicht allen europäischen Konkurrenzunternehmen zugänglich gewesen sein dürften. Benziger importierte ab den 1860er-Jahren unter anderem von der Firma R. Hoe & Company in New York und später auch von der Firma Miehle in Chicago Druckerpressen und andere Maschinen für die technischen Betriebe. 143

Um die Entwicklung des Unternehmens über die Zeit zu verfolgen, dienen uns als dritter Indikator die Arbeiterzahlen im Verlag. Im Falle des Benziger Verlags sind die überlieferten Zahlen für das 19. Jahrhundert jedoch unvollständig und teilweise widersprüchlich; erst ab etwa 1900 sind die Angestelltenverzeichnisse vollständig überliefert.

Dass die Zahlen stark voneinander abweichen, liegt vermutlich nicht bloss an der lückenhaften Überlieferung, sondern auch daran, dass die Firma ihre Arbeiterverzeichnisse stets als eine Art Betriebsgeheimnis behandelte. Selbst die Konkurrenzunternehmen in Einsiedeln kannten offenbar die genaue Zahl der Arbeiter bei der Firma Benziger nicht. 144Als der Bezirksrat 1877 ein Arbeiterverzeichnis aller grösseren Betriebe im Bezirk einforderte, weigerte sich der Benziger Verlag, ein solches zu erstellen. Die Verleger begründeten ihre Haltung mit der fehlenden gesetzlichen Grundlage und sahen in der Forderung des Bezirksrats eine Strategie ihrer Konkurrenten in Einsiedeln, die ihr Amt als Bezirksräte dazu ausnutzen würden, Spionage über die Arbeiterverhältnisse in der Firma Benziger anzustellen. 145

In den Verlagsprodukten des Benziger Verlags und in der Sekundärliteratur finden sich dennoch vereinzelt Angaben zur Zahl der Angestellten, sodass sich deren Entwicklung grob skizzieren lässt. Die Verlagsgeschichte von 1942 nennt für 1830 rund 35 Buchbinder und ihre Familien, die für den Verlag tätig gewesen seien. Daneben darf man sich wohl noch ein paar Dutzend weitere Angestellte vorstellen, die als Kolporteure unterwegs waren, Rosenkränze kettelten und den Devotionalienladen führten, sowie allenfalls einige Büroangestellte, welche die Korrespondenz und die Buchhaltung besorgten. Eine eigene Druckerei unterhielt man damals noch nicht. 1860 waren laut derselben Verlagsgeschichte 90 Buchbinder (wovon 20 in Heimarbeit), 180 Bilderkoloristen und 60 Rosenkranzkettlerinnen für den Verlag tätig. Zur Zahl der in der Druckerei tätigen Personen macht die Verlagsgeschichte von 1942 allerdings keine Aussage. 146Ambros Eberle sprach 1858 in einem Referat von 180 Kindern, die zum Kolorieren von Heiligenbildern herangezogen würden, rund 30 Buchbinderfamilien, die in Heimarbeit tätig seien, einer fabrikmässig betriebenen Buchbinderwerkstätte sowie 50 Rosenkranzkettlerinnen, die für den Benziger Verlag tätig seien. Auch er liess die personalintensive Buchdruckerei unerwähnt. 147Laut der Verlagsgeschichte von 1967 betrug die Zahl der Angestellten um 1850 in Einsiedeln insgesamt rund 500 Personen. 148

Читать дальше