Beispiele:Im obigen Beispiel (bissiger Hund, Rn. 189) wäre auch eine Tötungsanordnung (Einschläfern) ein geeignetes Mittel, das Beißen des Hundes für die Zukunft zu verhindern. Sie wäre aber nicht die mildeste aller gleich geeigneten Maßnahmen und damit nicht erforderlich. Eine Leinenpflicht und ein Maulkorbzwang sind eindeutig mildere Maßnahmen undgleich geeignet, das Beißen zu verhindern (Die Frage, ob die Leinenpflicht ggü. dem Maulkorbzwang das mildere gleich geeignete Mittel ist, stellt sich in der Praxis grds. nicht, da gefährliche – also auch bissige – Hunde nach § 4 III und IV PolVOgH sowohl an der Leine zu führen sind als auch einen Maulkorb tragen müssen). Die Tötungsanordnung wäre in jedem Fall eine nicht erforderliche Belastung und würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen.

Die Beseitigung einer emittierenden Anlage ist nicht erforderlich, wenn die Stilllegung zum Schutz der Anwohner ausreicht.

191Die Maßnahme müsste auch angemessensein. Angemessen ist eine Maßnahme, wenn die mit ihr verbundenen Nachteile für den Pflichtigen nicht erkennbar außer Verhältnis zu den Vorteilen für die Allgemeinheit stehen. Kern der Angemessenheitsprüfung ist also eine Abwägung. Die Auswirkungen der von der Behörde ergriffenen Maßnahme für den Betroffenen müssen abgewogen werden mit den von der Behörde verfolgten (zumindest i. d. R.) öffentlichen Interessen. Grundsätzlich gilt: Je größer die Gefahr bzw. je gewichtiger das betroffene Rechtsgut ist, umso größer dürfen die Nachteile für den Betroffenen sein. Bei diesem Prüfungspunkt werden notwendigerweise subjektive Gewichtungen und Wertungen erforderlich, sodass sich klausurtaktisch dieser Prüfungspunkt hervorragend dafür eignet, das Argumentationsvermögen der Studierenden zu testen!

In einer Klausur bietet sich folgende Vorgehensweise an:

Benennender Nachteile für den Pflichtigen und der Vorteile für die Allgemeinheit.

Gewichtender genannten Vor- und Nachteile, indem man ihnen jeweils – wenn möglich – ein Grundrecht zuordnet.

Abwägender Vor- und Nachteile, d. h. Vergleich der Nachteile für den Pflichtigen mit den Vorteilen für die Allgemeinheit unter Berücksichtigung der jeweiligen Grundrechtsposition.

192 Beispiel:Taubenfütterungsverbot (in einer Polizeiverordnung): Die Nachteile für die „Taubenfütterer“ bestehen darin, dass sie in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit eingeschränkt sind. Die Vorteile für die Allgemeinheit – das öffentliche Interesse – liegen in dem Schutz der Gesundheit und des Eigentums der von Taubenkot betroffenen Personen. Auf Seiten der „Taubenfütterer“ steht das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (allgemeine Handlungsfreiheit) nach Art. 2 I GG. Das öffentliche Interesse an einem solchen Fütterungsverbot erfährt durch Art. 2 II S. 1 GG (Schutz der Gesundheit) und Art. 14 I GG (Schutz des Eigentums) sein Gewicht. In einem dritten Schritt erfolgt die Abwägung dieser sich gegenüberstehenden Rechtsgüter. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Art. 2 I GG lediglich um ein Auffanggrundrecht handelt, welches zudem noch leicht durch die darin genannte Schranke der „verfassungsmäßigen Ordnung“ einschränkbar ist. Dem steht gegenüber, dass von einer vermehrten Anzahl von Tauben eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Personen, insbesondere Kindern, ausgehen kann. Darüber hinaus sind die durch Taubenkot verursachten Beschädigungen an Gebäuden und Kleidungsstücken nicht unerheblich. So kann es gerade an Häusern zur Notwendigkeit von erheblichen finanziellen Aufwendungen kommen, um die durch Taubenkot verursachten Verunreinigungen zu beseitigen. Das Taubenfütterungsverbot ist danach angemessen (Fall nach VGH BW, VBlBW 2006, 103 ff.).

Weiteres Beispielbei einem Rückkehrverbot nach häuslicher Gewalt siehe 575.

Wiegen die Vor- und Nachteile ungefähr gleich schwer, ist die Maßnahme angemessen. Nach der obigen Definition ist eine Maßnahme angemessen, wenn die Nachteile nicht erkennbar außer Verhältnis zu den Vorteilen für die Allgemeinheit stehen, also nicht erkennbar schwerer wiegen.

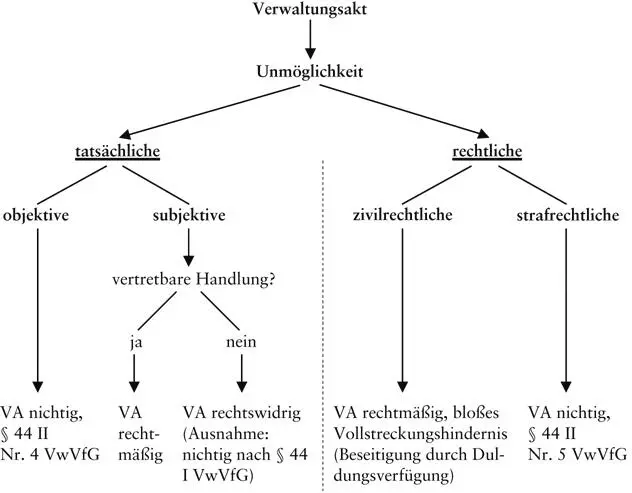

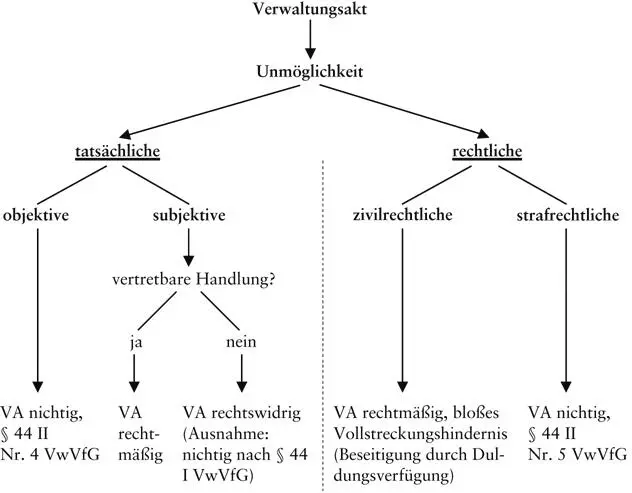

193 d) Unmöglichkeit .Ein VA darf nicht auf etwas Unmögliches gerichtet sein. Wenige Fälle der Unmöglichkeit im Verwaltungsrecht sind gesetzlich geregelt. So führt nach § 44 II Nr. 4 LVwVfG die sog. objektive Unmöglichkeit zur Nichtigkeit des VA. Gleiches gilt für die sog. strafrechtliche Unmöglichkeit (§ 44 II Nr. 5 LVwVfG).

194Soweit gesetzlich keine spezielle Regelung besteht, verbietet es zumindest das Rechtsstaatsprinzip, dass die Behörde vom Bürger etwas tatsächlich oder rechtlich Unmögliches verlangt (Detterbeck, AVR, Rn. 608).

195Wir unterscheiden zwischen tatsächlicher und rechtlicher Unmöglichkeit.

Bei der tatsächlichen Unmöglichkeitist nach objektiver(niemand kann das Verlangte durchführen) und subjektiverUnmöglichkeit (der Adressat selbst kann die Maßnahme nicht ausführen) zu differenzieren.

Objektiv tatsächliche Unmöglichkeit führt nach § 44 II Nr. 4 LVwVfG immer zur Nichtigkeit.

Bei subjektiver tatsächlicher Unmöglichkeit muss unterschieden werden:

196Handelt es sich um eine vertretbareHandlung (ein anderer könnte die Handlung durchführen), berührt das Unvermögen des Adressaten, die Verpflichtung zu erfüllen, nicht die Rechtmäßigkeit der Verfügung. Der VA ist also trotz subjektiver tatsächlicher Unmöglichkeit rechtmäßig.

Beispiel:A, der aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung dazu nicht in der Lage ist, wird aufgefordert, vor seinem Haus bei Schnee- und Eisglätte den Bürgersteig zu räumen. Der VA ist rechtmäßig. Es handelt sich um eine vertretbare Handlung. A könnte und müsste eine andere Person mit dieser Aufgabe betrauen.

197Handelt es sich dagegen um eine nicht vertretbareHandlung, ist der VA fehlerhaft.

Beispiel:Der bekannte Hooligan A wird aufgefordert, sich an einem bestimmten Termin bei der Polizei zu melden, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bewusstlos im Krankenhaus liegt.

198Bei der rechtlichen Unmöglichkeitkommt ein Verstoß gegen Normen des Zivilrechts oder des Strafrechts in Betracht.

ZivilrechtlicheUnmöglichkeit liegt vor, wenn dem Adressaten eines VA etwas aufgegeben wird, zu dem er privatrechtlich nicht befugt ist.

Beispiel:Abbruchsanordnung gegenüber Vermieter V. V beruft sich auf den noch auf 3 Jahre befristeten Mietvertrag mit seinem Mieter M.

Dieses zivilrechtliche Unvermögen führt nach h. M. nicht zur Rechtswidrigkeit des VA. Es besteht dadurch aber ein Vollstreckungshindernis. Der VA kann erst vollstreckt/vollzogen werden, wenn gegenüber Mieter M eine entsprechende Duldungsverfügung ergeht (vgl. BVerwGE 40, 101, 103; Kopp/Ramsauer, § 44 Rn. 46).

199 StrafrechtlicheUnmöglichkeit liegt vor, wenn die Begehung einer rechtswidrigen Tat (Straftat oder Ordnungswidrigkeit) verlangt wird.

Beispiel:Mieter M, den die Behörde fälschlicherweise für den Eigentümer hält, wird verpflichtet, das von ihm bewohnte Haus des Vermieters V abzubrechen. Hier würde von M ein Verstoß gegen § 305 StGB verlangt. Ein solcher VA ist nach § 44 II Nr. 5 LVwVfG nichtig.

200Schematisch lässt sich die Unmöglichkeit bei VAs demnach wie folgt darstellen (s. auch Rn. 370).

IV.Ermessensreduzierung auf Null

Читать дальше