3.2Vielfalt des Transfers

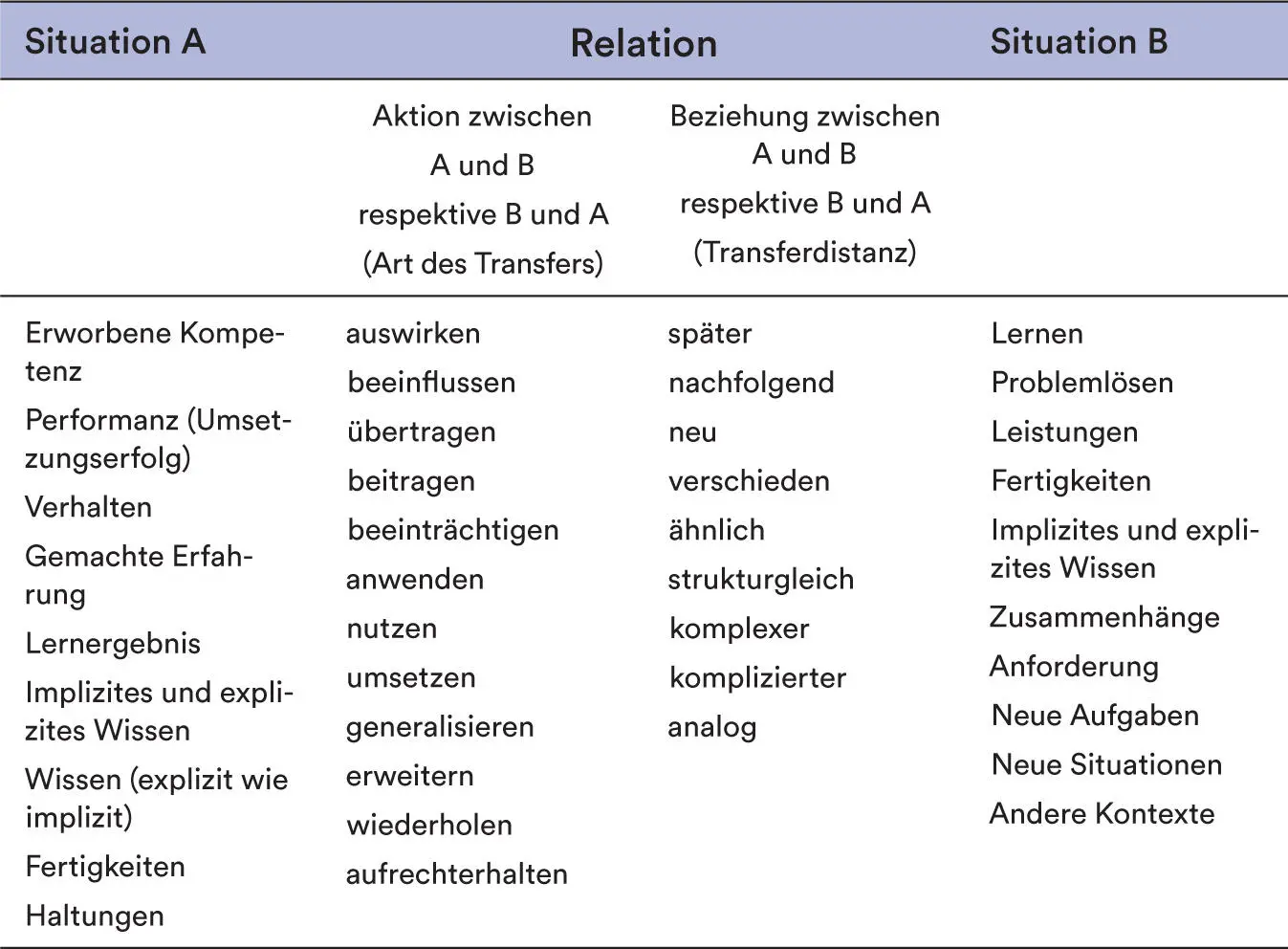

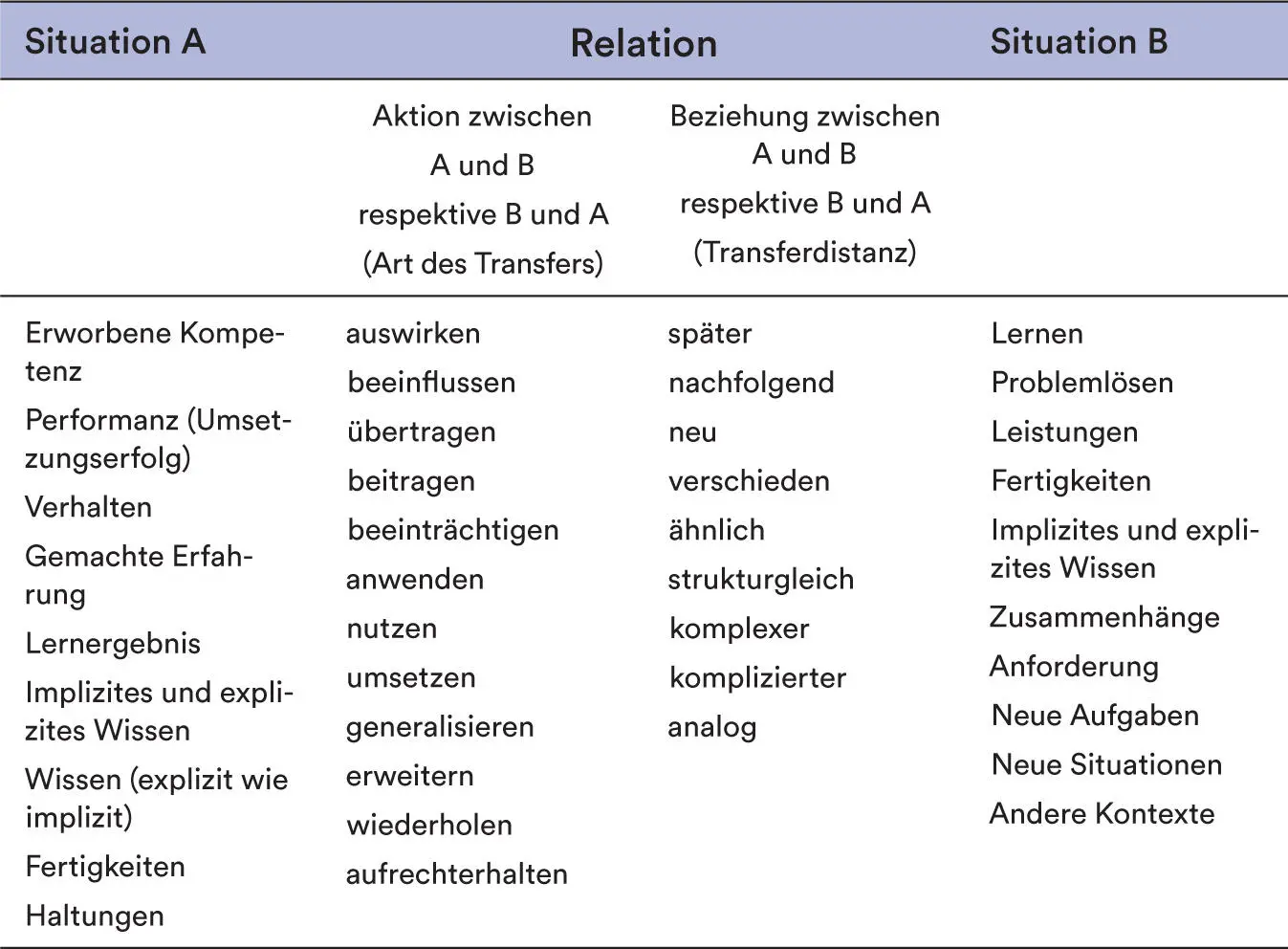

Transferleistungen sind sich insofern ähnlich, als dass sie eine Übertragungsleistung von einer Situation A (Lernsituation) auf eine andere Situation B (Anwendungssituation; Funktionsfeld) realisieren. Sie unterscheiden sich jedoch wesentlich in der Aktion zwischen den beiden Situationen (Art des Transfers) und der Beziehung der beiden Situationen (Transferdistanz).

Zwischen A und B ergeben sich daher kombinatorisch zwischen Art und Distanz des Transfers eine Vielzahl von Transferarten, die in ihrem Wesen sehr unterschiedlich sein können. Mit einem einmal entwickelten Transferkonzept tun wir so, als ob wir immer die gleiche Transferleistung zu leisten hätten. In Tat und Wahrheit verlangen wir im Ausbildungsalltag sehr unterschiedliche Formen und Qualitäten von Transfer, der auch unterschiedliche Transferunterstützung benötigt.

Ein Transferkonzept kann nur gelingen, wenn wir uns zuerst überlegen, welche Art von Transfer vorliegt und wie gross die Transferdistanz ist.

Abbildung 1: Transferarten

Die Aktion zwischen A und B macht die Art respektive die Qualität eines Transfers aus. So ist das Wiederholen von Fertigkeiten in einer neuen Aufgabe eine ganz andere Art von Transfer als die Generalisierung einer gelernten Haltung auf verschiedene neue Situationen.

Die Beziehung zwischen A und B weist auf die Distanz des Transfers hin. Ähnliche, strukturgleiche Aufgaben verlangen eine verschwindend kleine Übertragungsleistung. Wogegen die Verschiedenartigkeit der Situation und eine Erhöhung der Komplexität der neuen Aufgabenstellung scheinbar unüberbrückbare Distanzen ergeben.

Transfer kann in schulischen Kontexten schon allein dadurch nicht gelingen, weil wir in der Gestaltung der Transferleistung nicht die Art und die Distanz berücksichtigen und ein universelles Transferkonzept anwenden, das der Spezifität des konkreten Transfers nicht gerecht wird. Die Anwendung einer gelernten Regel auf eine vereinfachte praktische Aufgabe verlangt eine ganz andere Lernumgebungsgestaltung als die Übertragungsleistung einer erfolgreichen Problemlösung in einem Lernsetting auf eine komplexe Herausforderung der Praxis unter Druck. Die unterschiedlichen Arten verlangen vom Individuum sehr unterschiedliche Leistungen. So anspruchsvoll die Anwendung von neuem mathematischem Wissen auf eine neue technische Problemstellung auch sein mag – schier unüberwindbar scheint dagegen die Veränderung von Verhaltensroutinen, die an ein Setting gebunden sind.

3.3Grundformen von Transfer

Aus der Vielzahl von Kombinationen können folgende Grundtransferformen zusammengefasst werden. Sie vereinfachen allerdings stark. In der Detailplanung einer transferwirksamen Bildungsmassnahme lohnt sich die differenzierte Analyse der Transfersituation.

Als sequenzieller Transfer ist umgangssprachlich das Vorgehen «vom Einfachen zum Komplexen» gemeint. Somit werden in den Lernveranstaltungen die Kompetenzen schrittweise und aufbauend entwickelt. Ein sequentieller Transfer liegt dann vor, wenn Lehrinhalte zueinander in Beziehung stehen und in aufbauender Weise – also kumulativ – erworben werden. Transferunterstützung kann beim sequentiellen Transfer bereits im Curriculum antizipiert werden, indem die Lehrplanelemente in einer aufbauenden Form beschrieben werden.

Positiver und negativer Transfer

Im Grunde genommen meinen wir mit Transfer immer einen positiven Transfer, was heisst, dass eine Übertragung positive Effekte zeigt. Wir müssen aber ebenso damit rechnen, dass ein Lernprozess in seiner Anwendung kontraproduktive, hemmende oder störende Wirkungen vorweist. So kann es sein, dass bei der ersten Anwendung von einer Lernstrategie der Lernende dies als sehr zeitaufwendig und in Konkurrenz mit seinem Zeitbudget sieht. Aus Rückmeldungen von Lehrkräften im Rahmen von Ausbildungen von Ausbildern wissen wir, dass die neue Anwendung von Methoden in einem ersten Versuch häufig auch frustrierende und noch nicht befriedigende Resultate zeigt. Diese negativen Effekte müssen gut im Auge behalten werden und durch Schutzschilder und soziale Unterstützungssysteme vorausschauend abgefedert werden (Wahl, 2005). Wenn ein Lernprozess keine Auswirkung auf das neue Handeln hat, sprechen wir im Allgemeinen auch von einem Null-Transfer.

Naher und weiter Transfer

Die Distanz der Ähnlichkeit zwischen Ausgangs- und Transfersituation kann als Kontinuum vom nahen zum weiten Transfer beschrieben werden (Schmid, 2006). Nah heisst, dass die Übertragung unmittelbar, in gleichem Kontext mit ähnlicher Aufgabe mit gleichem Schwierigkeitsgrad etc. erfolgt. Ist die Transferaufgabe zeitlich verschoben, in einem anderen Umfeld, innerhalb einer anderen Wissensdomäne oder in der Praxis unter anderen Voraussetzungen, sprechen wir von weitem Transfer.

Spezifischer und unspezifischer Transfer

Auf den ersten Blick ist eine weitere Unterscheidung von spezifischem und unspezifischem Transfer sehr verwandt mit nahem und weitem Transfer. Bei der genaueren Betrachtung handelt es sich aber eher um das Kontinuum zwischen kontextgebundenem/inhaltsgebundenem und generalisierendem/formalem Transfer. Ein weitverbreiteter unspezifischer Transfer liegt in der Behauptung, dass der Erwerb der lateinischen Sprache das Erlernen weiterer Sprachen und deren Grammatik erleichtern soll, was meines Wissens nie empirisch belegt werden konnte.

Die aktuelle Diskussion von transversalen Kompetenzen (Schweri, 2018), die unabhängig von der Domäne und der Situation zur Geltung kommen sollen, fokussiert diesen unspezifischen und generalisierenden Transfer. Dass dieser nicht so einfach realisierbar ist, wird hier in weiteren Kapiteln noch vertieft diskutiert werden.

«Low road»- und «high road»-Transfer

Eine weitere Klassifikation in «low road»- und «highroad»-Transfer haben Salomon und Perkins (1987, zit. nach Seel, 2003, S. 312) vorgeschlagen. Low-road-Effekte sind automatisierte Fertigkeiten, die in einer neuen Situation automatisch wieder ausgelöst werden. Mit «high road»-Transfer meinen die Autoren eine bewusst dekontextualisierte, durch variationsreiche Übung erlangte Fertigkeit, die auch in stark veränderten Kontexten zur erfolgreichen Anwendung kommt.

Veränderung von Verhaltensroutinen

Diese Transferform stellt eine Sonderstellung dar. Wir haben Verhaltensroutinen in der Vergangenheit handlungswirksam aufgebaut und neuronal in Form von Chunks gut verankert. Diese Chunks sind dann zwar blitzschnell aktiviert, jedoch schwer veränderbar. Weil sie deswegen aber hoch handlungswirksam sind, nehmen sie in unserem Alltag eine entlastende Funktion ein. Ihre Veränderungsresistenz hingengen kann einen erfolgreichen Transfer in Form einer Modifikation ziemlich boykottieren.

4Einblick in die empirische Forschung

4.1Ernüchternde wie auch vielversprechende Ergebnisse

Diesen Sommer war Diethelm Wahl, emeritierter Professor für pädagogische Psychologie an der pädagogischen Hochschule in Weingarten, zu mir auf Besuch. Auf die Frage, wie er die Situation des Lehrens und Lernens in 30 Jahren einschätzt, gab er die folgende – mit einem verschmitzten Lächeln untermauerte – Antwort: «Lehrpersonen werden in 30 Jahren noch viel mehr über gutes Lehren und Lernen wissen. Sie werden jedoch durch ihre resiliente Haltung mehr oder weniger gleich wie heute unterrichten – einzig ihr schlechtes Gewissen wird zunehmen.» Wahrscheinlich liegt es an meinem Alter, dass ich darüber etwas optimistischer denke. Zudem mache ich mit jungen Lehrpersonen die Erfahrung, dass nicht nur das Interesse an neuen Lernformen zunimmt, sondern auch ihre Umsetzungskraft. Das wirkt sich erfreulich auf die Umsetzung und Realisierung von neuen Formen des Lehrens und Lernens aus. Ich nehme an, dass Wahl zu der oben zitierten Einschätzung kommt, weil er sich in den letzten dreissig Jahren intensiv mit den nachfolgend geschilderten, teils ernüchternden Forschungsergebnissen auseinandergesetzt hat.

Читать дальше