1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Solo si atendemos emocionalmente a estas formas, es decir, si somos capaces de sentirlas, podremos desentrañar su significado y su relación con lo específicamente dramático. Pero esto es algo que no puede descubrir el mecanismo semiótico, porque se sitúa en una perspectiva distinta que le obliga a dirigir su atención hacia un lugar distinto de aquel donde se producen estos fenómenos.

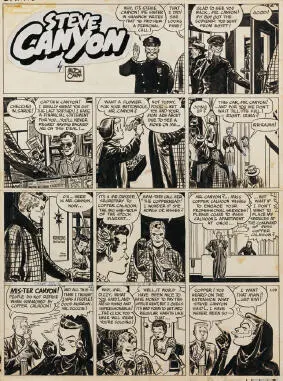

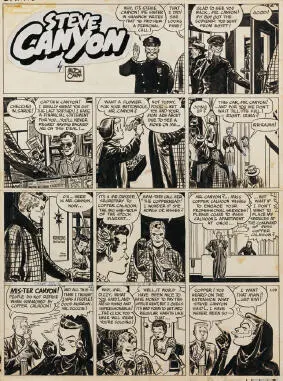

Pero no solo a nivel de esa forma móvil y envolvente se detecta la ‘envoltura’ emocional. Pensemos, por ejemplo, en el análisis semiótico-iconográfico que Umberto Eco hace de una página de Steve Canyon , el cómic clásico de Milton Caniff. Eco se dedica a desbrozar cuidadosamente el consorcio de signos que aparece en cada viñeta para informar de las características de los personajes y las situaciones: el cómo visten, el aspecto corporal que tienen, los gestos que producen, todo ello se extrae de un imaginario común para hacer, según el analista, que la historia que se narra sea comprensible en todas sus dimensiones (Eco, 1984, pp. 53-176). Es más que probable que la narrativa pudiera seguirse igual si el lector desconociera estos códigos, como lo prueba el hecho de que, en principio, solo los norteamericanos, y de entre ellos los muy perspicaces, estaban en situación de comprender esos significados en su justo término. Es un defecto del que adolece también el sistema iconográfico de Panofsky: solo los conocedores del imaginario renacentista son capaces de identificar correctamente las imágenes referidas a este imaginario. Sin embargo, estas llegan al espectador visual y emocionalmente. Pues bien, en ese incisivo ejercicio que hace Eco, no se menciona el hecho de que el dibujo, su estilo, implica un contexto emocional que recubre la narración desde la base. Es en el cómic donde la cuestión de las imágenes emocionales es más obvia.

Ilustración 6. Página del cómic «Steve Canyon» de Milton Caniff . Eco (1984, p. 96).

Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas . Lumen.

El lugar del signo (y el lugar de la imagen)

Afirma Deleuze (2008) que «no se trata de preguntarse qué representa un concepto, hay que preguntarse cuál es su lugar en un conjunto de otros conceptos» (p. 25). Ello nos permite introducir en esta discusión un elemento muy olvidado por la teoría del signo, la de su situación, la del lugar donde se produce o aparece. Deleuze apela a la existencia de lo que podríamos denominar un paisaje conceptual cuando reclama la necesidad de saber la relación que un concepto mantiene con el resto de los conceptos que lo rodean y le afectan. Esta cuestión es primordial y su problemática puede aplicarse directamente a la idea de signo para explorar su relación con el hecho, una operación que ya he esbozado anteriormente. También sería relevante establecer las relaciones que la noción de síntoma mantiene con los lugares donde aparece, ya sea el cuerpo humano o el cuerpo social. Pero podemos ampliar la propuesta de Deleuze e inquirir sobre una situación más concreta, es decir, la relación que un signo mantiene con un grupo de signos que se presentan, o bien al unísono, en un cuadro o una fotografía, o bien secuencialmente, como en una película o una navegación por internet, a lo que puede añadirse —¿por qué no? — la lectura de un libro. El concepto de signo adolece de una doble deficiencia: o es demasiado restrictivo cuando olvida el contexto, o excesivamente abarcador cuando pretende tratar como una unidad significativa algo que en realidad constituye una constelación formada por varias de ellas.

Es cierto que cuando Barthes (1986) efectuó, por ejemplo, el conocido análisis del anuncio de la pasta Panzani en su Retórica de la imagen ya se preguntaba «¿puede acaso la representación analógica (la ‘copia’) producir verdaderos sistemas de signos y no solo simples aglutinaciones de símbolos? ¿Puede concebirse un ‘código’ analógico, y no meramente digital?» (p. 29), pregunta que el teórico francés resuelve dividiendo la propuesta comunicativa del anuncio en tres mensajes distintos: lingüístico, denotativo y simbólico (otra vez el incisivo número tres), que se articulan a través de tres niveles esenciales: un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado. De inmediato, Barthes descubre en cada uno de estos ámbitos una serie de signos que tilda de discontinuos. No entraremos a evaluar la eficacia de este análisis, que la tiene indudablemente, pero sí destacaremos el lugar donde se sitúa en el ámbito de determinado estilo de pensamiento. La validez del análisis semiótico que efectúa Barthes reside en su capacidad de diseccionar la imagen en una serie de componentes que, finalmente, parecen actuar por separado. Sin embargo, la imagen objeto del análisis prueba que actúan, por el contrario, conjuntamente, que forman un conglomerado, pero el estilo de pensamiento en el que se instala empuja a Barthes a utilizar el bisturí para ir separando los diferentes órganos que la componen, entendiendo metafísicamente que esta es la única manera de acotar el mensaje o mensajes de la imagen. No obstante, lo que sucede es que, a medida que procede con su método, la imagen va desapareciendo de la vista y, en su lugar, aparecen los elementos dispersos del cuerpo diseccionado. No queda claro si la suma de los significados desperdigados es igual al significado global que posee la imagen.

¿Es posible proceder de otra manera? Quizá no de forma tan brillante y efectiva como se desprende del método semiótico, pero en todo caso no es esta la pregunta que debemos hacernos ahora, sino que de lo que se trata es de decidir si esta manera de actuar agota la experiencia de la imagen, su significado . Es más, debemos preguntarnos si en realidad no la distorsiona, a pesar de que consiga dominarla de forma conveniente para el paradigma mental en el que se halla instalado ese estilo de pensamiento. ¿Qué sucedería si en lugar de separar los signos los integráramos mediante una operación inversa a la que efectúa Barthes?

Cuando Deleuze y Guattari hablan de un cuerpo sin órganos se están oponiendo a este tipo de procedimientos que pretenden que todo cuerpo está organizado y que, por lo tanto, se deben buscar operaciones ‘analíticas’ que descubran esta organización, es decir, que muestren claramente los órganos cuya suma se supone que compone el cuerpo. Pero todo cuerpo orgánico es, paradójicamente, un cuerpo sin órganos, sin organización precisa: un cuerpo en movimiento que vive a través de este movimiento ‘desorganizado’ o cuya existencia es precisamente un todo en movimiento que no se puede detener sin romper esa organización. Somos nosotros quienes imponemos una organización sobre el cuerpo cuando, queriendo estudiarlo, lo llevamos fuera del ámbito de su existencia y procedemos a su análisis. El análisis no nos muestra los órganos, sino simples piezas sin finalidad ni sentido, puesto que este lo adquieren en el cuerpo y su movimiento.

Todo lo dicho se refiere a la relación que los signos mantienen entre sí y con la globalidad que forman cuando configuran una imagen o una secuencia de imágenes. El problema de la globalidad por lo que respecta al signo es ciertamente engorroso. Barthes (1985), en un artículo para Le Nouvelle Observateur , donde pretendía explicar al gran público la naturaleza de este concepto, decía lo siguiente:

un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, un film, una música, una imagen publicitaria, un mobiliario, el titular de un periódico, he aquí en apariencia objetos heterogéneos. ¿Qué pueden tener en común? Por lo menos, esto: todos ellos son signos (p. 227).

Читать дальше