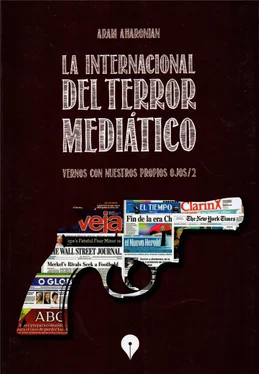

Nuestras sociedades consumen hoy grandes dosis de información sin siquiera saber que es falsa. La clave es un sistema de instantaneidad que nadie puede verificar y que en muchas ocasiones no es más que una aviesa manipulación de laboratorios y estudios de cine o televisión. En el mundo de hoy, junto al poder económico y financiero, está el poder mediático, que es el aparato ideológico de la globalización capitalista.

Hoy, los medios de comunicación comerciales juegan su papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema y de resistencia a los cambios estructurales de la sociedad. Cumplen una misión ideológica. Su finalidad no es dar al ciudadano el conocimiento objetivo del sistema social en que viven, sino ofrecerles por el contrario una representación mistificada de este sistema social, para mantener a los ciudadanos en su lugar, dentro del sistema de explotación.

Algunas de las viejas categorías analíticas de la sociología crítica –concentración del capital, poder, opresión, dominación– quizá no nos sirvan ya para develar el rol jugado por unos medios monopolizados. Necesitamos nuevas cajas de herramientas para lo conceptual, para analizar este aparente caos informativo, esa catarata de imágenes que se superpone sobre el espectador televisivo, por ejemplo.

La principal herramienta en el complejo proceso de construcción de la dominación es comunicacional, ya que como en toda etapa histórica, la opresión se funda en la aceptación por parte de las víctimas de su condición subordinada. De allí que se inviertan millones y millones de dólares en industrias culturales que aparentan ser apenas de entretenimiento, pero que en realidad son un mecanismo político e ideológico decisivo para la continuidad del proceso de explotación y marginalidad.

Pasando por el pasotismo y la diversión, así se llega a la farandulización y casi a la ficcionalización de hechos de la realidad. El argentino Raúl Isman sostiene que las megaindustrias culturales del entretenimiento –los monopolios que tienen mayor poder económico, cultural y simbólico–, persiguen no solo que pasemos hambre, frío, sed, sino que nos exigen que además estemos alegres, contentos por eso.

Las sociedades contemporáneas, más aún en esta etapa de la globalización posmoderna, son de un carácter marcadamente mediático. Tal como afirma el sociólogo español Manuel Castells, es un sistema de retroalimentación entre espejos distorsionantes: los medios de comunicación son la expresión de nuestra cultura, y nuestra cultura penetra primordialmente mediante los materiales proporcionados por los medios de comunicación.

Los medios agigantan su función hasta confundirse con la sociedad misma, hecho legitimado por las personas que viven su vida a través de ellos, fantaseando con convertirse en héroes de hazañas guerreras, deportivas –o por qué no– de alcoba. En un complejo proceso de prestidigitación catódica el suceso de la vida real se convierte en folletín televisivo de aristas escabrosas o más bien en thriller erótico, señala Isman.

La vida de los sectores más pobres carece de valor, el asesinato de una mujer blanca toma dimensiones que nunca lograría el de una mujer pobre o de tez más oscura e incluso un hombre de igual condición que la primera. Se cruzan aquí varias formas de segmentar la sociedad, de carácter social, sexual, étnico, y el espectador se acostumbra a no diferenciar la riqueza conceptual de las distintas intervenciones, subsumiéndolas bajo el común “lo dijo la tele”.

En la sociología de la comunicación se suele analizar a las personas que, mediáticamente tocadas, se prestan a todo tipo de manipulaciones, de las más diversas, con el solo fin de disfrutar de algunos segundos de figuración. Así se cumplen también algunas necesidades del poder: los ciudadanos quedan divididos entre ignotos y famosos (aunque sea visible por unos segundos en la pantalla). Mucha gente común sueña con que le llegue esos cinco minutos de gloria, tocados por la varita mágica del hada televisiva.

Los medios utilizan cualquier tema para instalar en la percepción colectiva su particular visión manipuladora, donde las víctimas son culpables y los victimarios invisibilizados, apuntando a naturalizar las desigualdades sociales, de género o de acceso a bienes fundamentales. Se alienta así la creencia en que la única igualdad posible reside en la eventualidad de aparecer frente a la pantalla. Obviamente, si los subordinados emplean toda su energía en alcanzar su igualdad ante las pantallas, no intentarán otras equidades más acuciantes, urgentes, necesarias, colectivas, ¿no?

…Y la democracia sigue (en muchos de nuestros países) instalada como sistema formal, sin apropiación ciudadana, y su institucionalidad persiste siendo precaria. Fuimos aprendiendo que construir democracia es construir ciudadanía, empoderar a los pobres garantizándoles igualdad de acceso a la salud, vivienda, educación e información, darle voz e imagen a las grandes mayorías ninguneadas, postergadas y ocultadas durante más de 500 años.

Eduardo Galeano decía que “ya no se necesita que los fines justifiquen a los medios. Ahora los medios de comunicación justifican los fines”. Hoy los medios de comunicación comerciales cartelizados atacan como partido político y se defienden con la muletilla de la defensa de la libertad de prensa, cuando solo reivindican, en realidad, la impunidad de sus empresas y de los intereses imperiales.

Es que la comunicación se ha erigido en elemento fundamental de la estructura social actual, donde desde hace décadas se viene desarrollado el concepto teórico de sociedad de la información, casi prospectivo a una realidad palpable en la economía, la educación o las relaciones sociales. Es un espacio en transformación que implica, obviamente, cambios en la construcción del imaginario colectivo.

De la resistencia a la construcción

Debemos ser proactivos y no limitarnos a lamentos y denunciología, entendiendo que debemos convencernos de que estamos abandonando una época de más de 500 años de resistencia para iniciar –¡y cómo nos cuesta!– la nueva etapa de construcción. Para ello debemos romper viejos paradigmas, para poder reinventar nuestras democracias y democratizar la palabra y la imagen. Apostar al futuro es, sin duda, incluir preferentemente la opción por los jóvenes, las nuevas generaciones.

Pero lo primero que debemos democratizar y ciudadanizar es nuestra propia cabeza, no solo cambiar sino reformatear totalmente nuestro disco duro. El primer territorio a ser liberado son los mil cuatrocientos centímetros cúbicos de nuestro cerebro. Es hora de aprender a desaprender, para desde allí comenzar la construcción.

En este presente es indispensable enfrentar los intentos restauradores del orden neoliberal, que hoy tienen su mayor expresión en las prácticas golpistas de los monopolios de la comunicación.

En esta etapa es fundamental la democratización de las comunicaciones, la articulación de los medios populares y el fortalecimiento de los medios públicos. Es así que el afianzamiento de una agenda para una comunicación democrática requiere del impulso de los movimientos sociales, de los Estados nacionales y de las instancias regionales de integración.

Estamos en una etapa de transición. En nuestros países debemos dar por terminada la etapa de la resistencia (al colonialismo cultural) para comenzar la difícil etapa de la construcción (de nuevas alternativas, de la democracia, del futuro de nuestros pueblos). Construcción sugiere cambiar paradigmas, reinventarnos; sugiere proceso, avances y retrocesos.

Podemos citar las fechas simbólicas como la del 12-13 de abril de 2002 en Venezuela –cuando el pueblo salió a la calle a reclamar la reposición de su presidente constitucional Hugo Chávez–, o el día que el presidente argentino Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Videla del colegio militar, o cuando Rafael Correa superó el intento de golpe de Estado en 2010. En esas fechas comenzó la etapa de la reconstrucción política… pero hay mucha gente que no se dio cuenta y siguió con el mismo discurso...

Читать дальше